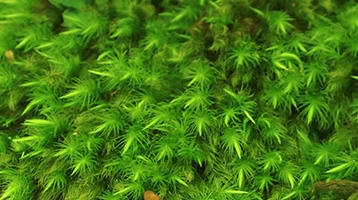

京都には美しい苔の名所が数多くあります。萌葱色、鶯色、苔色・・・ 目線を下げれば、色とりどりの“みどり”を発見。少し意識するだけで、魅力あふれる苔の世界が広がります。苔の名所や穴場をご紹介。京都の苔名所をめぐってみませんか?

覚えておきたい!6種類の代表苔

日本では2,000種近くもの苔が確認されているともいわれます。

雨や湿り気の多い梅雨時季の美しさは知られますが、実は新芽が芽吹く春や秋もおすすめ。京都の神社やお寺のお庭でよく見ることができる、代表的な6種類をご紹介します。

この人に選んでいただきました!

苔アーティスト今田 裕(いまだ ゆたか)

苔アーティスト今田 裕(いまだ ゆたか)

1982年生まれ。幼少期を自然豊かな滋賀県で過ごし苔に魅了される。2016年、苔インテリアの制作・販売・関連教室を行うmoss-connectを設立。以降、テレビへの出演、雑誌等メディアでの掲載など多数。苔テラリウムイベントなどでの講師も務める。日本苔類学会会員。観賞魚飼育管理士。

ウマスギゴケ(馬杉苔)

京都の社寺で、もっともよく目にする苔。日当たりの良い場所を好んで生息するが、乾燥に弱いという特徴も持つ。しかしながら過度の水分も苦手とし、生育には適度な湿り気を帯びた環境が望まれる。

ハイゴケ(這苔)

その名の通り地面の上を這うように成長し群落を作る。苔のなかでは、比較的、日光や乾燥にも強く、黄緑から淡い緑色の発色を保つため観賞用としても人気。

コバノチョウチンゴケ(小葉ノ提灯苔)

寒さの残る早春に、他の苔に先駆けて明るい新芽を出す、春の訪れを告げる苔。日陰や半日陰を好む。湿った土壌や岩場にも生育し、お寺であれば手水鉢などにその姿を確認できることもある。

オキナゴケ(翁苔)

乾燥した環境を好むアラハシラガゴケ(粗葉白髪苔)と湿った環境を好むホソバオキナゴケ(細葉翁苔)に大別される。どちらも木々などに覆われた日陰や半日陰を好む。その独特な形状から「まんじゅう苔」と呼ばれることも。

ツヤゴケ(艶苔)

乾燥するとツヤがでるのが特徴。半日陰を好み、ハイゴケのように地面の上に広がるように繁殖する。岩場や木の根元にも多く自生し、葉先は三角の形状を見せる。

ヒノキゴケ(檜苔)

山林などの湿度の高い場所で生育。日陰や半日陰を好む。フサフサとした形状の葉が特徴で、その見た目から「イタチのしっぽ」の別名を持つ。

お庭における“苔”の役割とは

庭園の中で見ることができる“苔”は、自然に生えたものや、美観形成・土砂崩れ予防のために植栽されたりするほか、庭作りの際に、象徴的に用いることがあるといいます。

昭和の作庭家 重森三玲(しげもり みれい)の孫にあたり、自らも作庭に携わる重森千靑(ちさを)さんに、苔の役割の一例を教えていただきました。

この人にお話しいただきました!

重森 千靑(しげもり ちさを)

重森 千靑(しげもり ちさを)

1958年生まれ。中央大学文学部卒業。祖父は昭和の名作庭家の重森三玲。重森庭園設計研究室の代表を務め、作庭家としても活躍。主な庭園作品として「松尾大社瑞翔殿庭園」「真如堂随縁の庭」などがある。『京の庭』(ウエッジ)、『図解雑学 日本庭園』(ナツメ社)、『日本の10大庭園』(祥伝社新書)など著書も多数。

龍安寺 石庭

築山(つきやま)の表現

禅寺で、白砂に巨石が配されたお庭をよく目にします。敷き詰められた白砂を「大海」と見立て、石を「山」と見る。そして苔は山の土台部分や陸地部分を表現しているといえるでしょう。標高の高い山には、それ以上の高さでは草木が育たないという「森林限界」がありますが、そのような岩肌をむき出しにした非常に高い山が大海に浮かんでいることの表現ともいえると思います。

芬陀院(雪舟寺) 東庭

海の表現

東福寺の塔頭である芬陀院(雪舟寺)。雪舟作と伝わる「鶴亀の庭」で有名ですが、私の祖父である重森三玲が作った「東庭」があります。一面の苔に石を配していて、石を「山」に見立て、苔を「海」と解釈することができます。

「鶴亀の庭」は三玲によって修復されたのですが、実はその当時は一面が苔に覆われていました。後に現在見られるような、一部白砂を敷いた形に改修されたのですが、苔に覆われていたこのお庭に倣い、「東庭」は苔を敷いたのかもしれません。

東福寺 方丈北庭

意匠の一部

東福寺方丈にある4つのお庭も三玲によって作られたものです。なかでも「北庭」は、板石と苔によって市松模様が表現されたデザイン性に富むお庭です。このように意匠の一部として苔が使われることもあります。

庭作りの技のひとつに、「根締め(ねじめ)」があります。お庭にただ石を据えるのでなく、草木を添えてアクセントにすることで、不変で固い印象の石が生き生きと見えてきます。苔もその一端を担うものでしょう。

重森先生のおすすめ!

龍安寺 (石庭)

苔は多く使われていませんが、苔が「築山」として使われている代表例といえるでしょう。大海の中に浮かぶ島、そしてそびえ立つ大きな山を想像してみてください。この小さな空間に、とてつもなく広い大宇宙が広がっているように思えます。白砂が敷かれたお庭の苔は、コントラストも相まって非常に美しいと思います。

大徳寺 龍源院(龍吟庭)

一面苔に覆われたお庭です。目の前に広がる風景をそのままに捉え、「樹林帯の奥にとても巨大な山がそびえている」とイメージしてみましょう。そして自分自身を非常に小さな存在に置き換えます。樹林帯を掻き分けて進んだ先に壮大な山が現れると思うと、すごく印象的だと思いませんか。お庭全体を俯瞰して見るのはもちろん、自分自身をミクロの存在にしてお庭の世界に入り込んでみてください。お庭の見え方も変わることでしょう。

東福寺(方丈北庭)

一見、奇抜なデザインに思われがちなお庭ですが、作庭にあたって三玲は、桂離宮にある「笑意軒」二ノ間の腰壁に施された市松模様の意匠から影響を受けたのではないかと思います。また、東福寺開山堂前には白砂が敷かれていて、そこにも市松模様の砂紋が描かれています。きっとそのことにも喚起されたのでしょう。苔と板石が織りなすこのお庭から、三玲が何をイメージしていたかなど「その先」の部分も知ってもらえると嬉しいですね。

![西芳寺[苔寺]](ea410e0000006vd9-img/koke_top.jpg)

![地蔵院[竹の寺]](ea410e0000006veq-img/takenotera_top.jpg)

![銀閣寺[慈照寺]](ea410e0000006tf0-img/ginkakuji_top.jpg)