京都のお寺探訪 4

1年も半年を過ぎ、少し疲れがたまってくる頃ではないでしょうか。身体も、心も、なんとな~く疲れを感じるときには、いつもとは違う場所でぼーっとする時間を作ってみませんか?

洛東・鹿ヶ谷(ししがたに)にある法然院(ほうねんいん)は、東山の山間に佇む小さなお寺。有名なお寺ではありますが、伽藍内が特別公開される春や秋の頃には賑わう境内も、初夏から夏にかけては、しっとりとした静けさに包まれています。

哲学の道や銀閣寺からほど近い立地にありながらも、現在は御朱印の授与も休止され、拝観できるのはお庭だけ。いわゆる“観光”とは異なる雰囲気なのですが、それだけに、境内を取り巻く自然が与えてくれる静けさや安らかさに、ほっと一息をつけるお寺です。初夏から夏へと移りゆく境内を訪ねてみました。

哲学の道から法然院へ

観光スポットとして人気の「哲学の道」は、哲学者・西田幾多郎(きたろう)が愛した散歩道。春には桜、秋には紅葉の名所としてたくさんの人で賑わいますが、この時季は訪れる人もまばらで、木漏れ日を浴びながらゆっくりと散策を楽しめます。特に清々しい空気に包まれる朝は美しいもの。目指す法然院の開門は朝6時なので、早朝さんぽにもおすすめです♪

この哲学の道を、洗心橋(せんしんばし、Google map)、もしくは法然院橋(Google map)を渡って東へ徒歩10分ほどの場所に、法然院はあります。

総門

閑静な住宅街を抜けると、うっそうと茂ったみどりのなかに総門の石段が見えてきます。左側の石碑にある「圓光大師」とは、浄土宗の開祖・法然上人のこと。鎌倉時代に生きた法然上人ですが、江戸時代、元禄10年(1697)に初めての大師号(高徳な僧に朝廷から贈られる尊称)が贈られました。大師号といえば、最澄の「伝教大師」、空海の「弘法大師」が有名ですね。法然上人は、現在までに8つの大師号を下賜され、生前の遺徳を讃えられています。

静かで涼やかな空気のなか、鳥の鳴き声を聴きながら一歩一歩石段を上がると、茅葺き屋根の山門が出迎えてくれます。

雨上がりに訪れたため、みどりも濃く、茅葺き屋根を覆う苔もしっとりと。

山門の横に立つ石碑に記されるのは、「不許葷辛酒肉入山門」の文字。「葷辛酒肉(くんしんしゅにく)、山門に入るを許さず」とは、ニンニクやネギなどの臭みが強い野菜や、お酒・肉を山門内に持ち込むことを禁ずる、ということ。

山門横も苔生していて、みどり一色の世界です。

山門を入ると、両側に「白砂壇(びゃくさだん)」と呼ばれる白い盛り砂があります。砂壇の上に描かれるのは、水を表す紋様。この日は、梅雨も終わり頃ということで、小さな波紋がいくつも描かれていました。梅雨の中頃であれば大きな波紋が、夏になると水流を表す砂紋などが描かれるそう。お坊様が数日ごとに砂をひかれていて、アーティスティックな造形が目を惹きます。

この白砂壇の間を通ることで心身が清められ、仏様のおられる浄域へと入ることができます。

露に濡れるスギゴケ。山際にあるお寺だけに、苔も生き生きとしていますね。

阿弥陀様とともにある、生命にあふれた境内

トンボや蝶が舞う放生池の周りに、本堂、講堂、経蔵、方丈などの堂宇が並びます。

山門から、白砂壇の間をまっすぐ伸びる道を進み、苔生すお庭を眺めながら左へ回り込むと本堂が。ご本尊の阿弥陀如来坐像は、法然上人が自ら安置されたものと伝わり、幾度かの補修を経て、現在も極彩色の美しい姿をされています。

本堂

外からは暗くてわかりにくいのですが、本尊の前の須弥壇(しゅみだん)には、阿弥陀仏が“往生を願う者”を浄土に迎える際に伴う「二十五菩薩」にちなんだ“25の生花”が散華されています。訪れた日は紫陽花が散華され、四季折々、毎朝ご住職自ら花をまかれ、阿弥陀様とともにお参りに来る方を見守られています。

本堂の向い側、石段の上に祀られる地蔵菩薩像は「祠の地蔵」と呼ばれ、本堂とほぼ時を同じくして祀られています。地蔵菩薩の隣に置かれる佛足石も、江戸時代のもの。境内のそこかしこから、古刹の重みを感じられますね。

方丈

春(4/1~7)と秋(11/1~7)に特別公開される方丈は、狩野光信や堂本印象の障壁画が彩る豪華な建物。普段は、外から屏風絵を見ることができます。

講堂

講堂はギャラリーとして使われ、若手アーティストなどの展覧会が随時開催されています。「お寺なので、いろんな方に見ていただけるでしょう?」と、梶田ご住職。

あらためまして、法然院とはどんなお寺なのでしょうか?

大正10年(1921)建立の多宝塔

法然院の正式名は、「善気山 法然院 萬無教寺(ぜんきさん ほうねんいん ばんぶきょうじ)」。浄土宗の開祖で、専修念佛の元祖・法然上人が弟子の安楽(あんらく)・住蓮(じゅうれん)とともに念佛三昧の修行をされた草庵を発祥としています。しかしその後、草庵は荒廃。江戸時代初期の延宝8年(1680)に、知恩院の萬無(ばんぶ)和尚によって再建を発願され、弟子の忍澂(にんきょう)和尚により現在の伽藍の基礎が築かれました。

この再建された和尚様にちなんで「萬無教寺」を寺名とされています。山名の「善気山」は、東山三十六峰のひとつで、法然院の背後にそびえる山の名。その名前からも、清々しい自然の力を感じられるようです。そして、その名の通り、境内は自然豊かで四季折々にさまざまな花が彩り、たくさんの生き物が生息しています。この日は、「ネムノキに花が咲きましたよ」と、お寺の方に教えていただきました。

玄関前にある蓮鉢には、モリアオガエルの卵が。方丈内の庭園ではよく見られるそうなのですが、蓮鉢での産卵は珍しいとのこと。鉢のなかにはオタマジャクシやメダカが泳ぎ、水草が揺れていて、小さな宇宙のようです。

自然に囲まれ、自然を大切にされている法然院。境内のすぐ近くには、「共生き堂・法然院森のセンター」という施設もあり、市民グループの方が環境学習活動を行っています。

大文字山の自然観察会など、親子で参加できる自然体験プログラムを実施されているほか、施設内には善気山の自然を紹介するギャラリーもあります。ムササビやリス、野鳥などの写真や、もぐらやキノコの標本を展示されるなど、小さいながらもこのエリアの豊かな自然を感じられます。もぐらやねずみの骨格標本など興味深い展示もあり、思わず見入ってしまいました。

⇒法然院森のセンターのホームページはこちらから

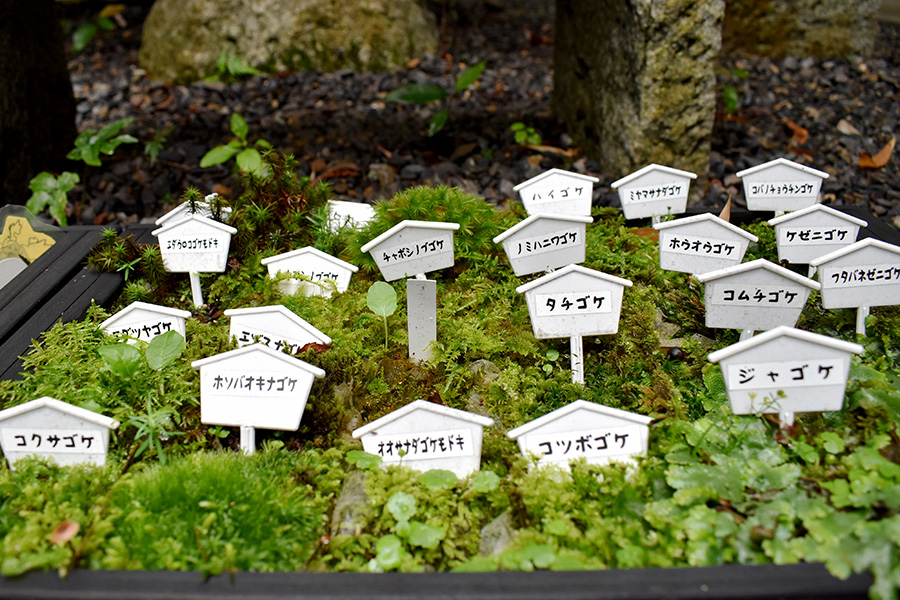

センターの入り口前には、苔の展示ボックスが。たくさんの種類がコンパクトにまとめられていて、わかりやすく違いを知ることができます。

***

自然に包まれ、境内にいると人も自然の一部なのだと感じられる、法然院。

「生きとし生けるものは、みな仲間です。こちらに訪れる際には、“肩書き”や“社会的な役割”を降ろして、“阿弥陀様、ただいま”とおっしゃってみてください。お寺に生きる生命が、みな仲間であることを感じていただければと思います」

梶田ご住職の話されることばは優しく、心がふっと軽くなります。法然院では、「法然院サンガ」というコンサートや勉強会などの催しが定期的に行われています。また、毎月26日には「善気山念佛会」が開催され、参加者全員で唱える30分間の読経や、梶田ご住職の法話を聴くことができます。実際に法然院の心に触れられる機会なので、お時間があればぜひ参加してみてください。

お寺のご案内をさまざまにお伝えしましたが、まずはその場でほっと一息をされることが一番! 疲れたときや、リフレッシュをしたいとき、ぜひ訪れてみてくださいね♪

■法然院

【拝観時間】6:00~16:00(閉門)

【拝観料】境内無料

【電話】075-771-2420

【アクセス】市バス「浄土寺」バス停から徒歩約10分 Google map

【公式ホームページ】http://www.honen-in.jp/

★「法然院サンガ」や「善気山念佛会」の詳細情報は、公式ホームページをご確認ください。