三千院

暑さも和らぎ、ようやく秋の気配を感じられるようになってきました。現在「そうだ 京都、行こう。」では、初秋の京都旅のご提案として、苔名所をご紹介しています。というのも、初秋の苔はとても美しいのです! しっとりとして、落ち着いた優しさをたたえる苔庭は、まさに「これぞ京都」と感じずにはいられません。

このたび、「京都 “苔”名所ガイド」で採り上げているお寺の中から、三千院、東福寺、常寂光寺の3ヶ所で、“苔”をテーマにした「そう京」イベントを実施することになりました。バラエティに富んだ苔イベント、詳細をご紹介します♪

⇒「そう京」イベントにご参加いただくには、「そうだ 京都、行こう。」エクスプレス・カードへのご入会が必要です

三千院、東福寺、常寂光寺では初秋キャンペーンを実施中!

「京都 “苔”名所ガイド」では30のお寺や神社をご紹介しているのですが、では、なぜその中から三千院、東福寺、常寂光寺をイベント開催場所に選んだのかというと・・・ 現在、上記の3ヶ寺に加えて、圓光寺、建仁寺の計5ヶ寺で「モシュ印・コケ寺リウム」キャンペーンを実施しています。

「モシュ印」や「コケ寺リウム」の特徴はキャンペーンサイトでご確認いただくとして、ご覧のように苔をいかした展示品を期間限定で設置。せっかくの機会なので、「そう京」イベントもコラボレーションさせていただくことになりました。

9月30日(日)実施「三千院 My苔テラリウムづくり」

大原にある三千院では、苔テラリウム作りにチャレンジできるイベントをご用意しました。講師は、テレビや雑誌、カルチャー講座など、さまざまな場所で苔の魅力を伝える“苔アーティスト”としてご活躍中の今田裕(いまだ ゆたか)さん。

じつは今田さんは「コケ寺リウム」の制作者です。三千院に展示しているものも、もちろん今田さんが手掛けました。

⇒コケ寺リウム制作の様子をレポートしています♪

写真はイメージです

参加者の皆さまには、三千院の境内を自由に散策してお気に入りの苔スポットを見つけたあと、苔テラリウム作りに取り組んでいただきます。直径約8.8cm、高さ約17.5cmのガラスの容器に、砂と苔を使って三千院の景色を再現。

持ち物は不要ですので、安心してご参加ください。旅の思い出もとじ込められる、すてきなおみやげになりそうですね。

⇒9月30日(日)実施「三千院 My苔テラリウムづくり」は、WEBで申込み受付中♪

10月6日(土)実施「モダン庭園で知る“見立ての美”」

京都のモダン庭園といえば、東福寺の市松文様のお庭を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。市松文様のお庭は方丈の北側に位置しますが、南、東、西にも、個性豊かなお庭が設けられています。

それらをすべて手掛けたのは、昭和の名作庭家として知られる重森三玲(しげもり みれい)さん。現代の私たちが見ても“オシャレ”で“モダン”な庭園には、苔をはじめ、石や白砂、植栽などを巧みに利用した、一流の作庭家ならではの「見立ての美」という手法がいかされているといいます。

「見立ての美」とはどのような手法なのか、苔はお庭でどのような役割を果たしているのか。実際に東福寺のお庭を見ながら、美しさの秘密を学びます。

特別講師は、重森三玲さんの孫で、ご自身も作庭家の重森千青(しげもり ちさを)さん。重森先生には「そう京」イベントの特別講師を何度も務めていただいているのですが、お孫さんだからこそ語ることのできる深いお話は、いつも好評を博しています。

皆さまには講義を受けていただいたあと、イヤホンガイドを使いながら重森先生と一緒にお庭の鑑賞へ。お庭をじっくりと見ながら耳元でプロの解説を聴けば、いっそう理解が深まるはず。

さらに、今回は特別に会員様だけで拝観終了後の方丈を貸切に。なんと、この広い方丈南庭で重森先生に砂紋引きを実演していただきます。

現在の砂紋は“直線”と“円”で構成されていますが、三玲さんが作庭した当初は異なる砂紋が引かれていたそうです。いったい、どんな砂紋が引かれていたのか。重森先生による復元を、どうぞお見逃しなく!

※雨天の場合、砂紋引き実演は中止となります。

⇒10月6日(土)実施「モダン庭園で知る“見立ての美”」の詳細はこちら

10月7日(日)実施「常寂光寺の庭園散策と苔玉づくり体験」

右:ご住職の長尾 憲佑さん

紅葉の名所として知られる常寂光寺は、苔が美しいことでも知られています。水源豊かな山肌にお庭が広がっているという立地条件もさることながら、常寂光寺の苔の美しさを語るにはご住職の存在も欠かせません。

ご住職の長尾憲佑(ながお けんゆう)さんは、植物の研究にも精通していらっしゃり、日頃より丹念に境内のお手入れをされています。まさに、お庭を隅々まで知り尽くしたスペシャリストのご案内で、苔庭を歩いてみませんか。

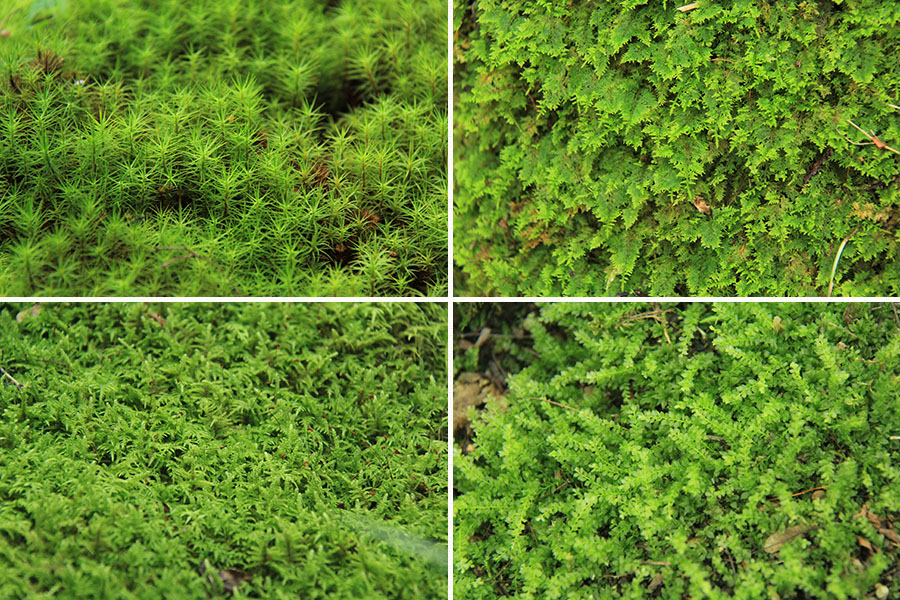

左上/ウマスギゴケ、右上/オオアオシノブゴケ、左下/ツヤゴケ、右下/コツボゴケ

常寂光寺に生育する苔の種類は専門家が驚くほど豊富で、コケ初心者が学ぶのに最適。「これ見たことある!」というものから「え、これも苔?」と驚くようなものまで、姿も大きさも異なるミクロの世界をご住職の解説を聴きながら観察してみましょう。

数種類を見分けられるだけでも、京都に数ある名庭を“苔”という新しい観点から楽しむことができるようになるはずです。

⇒「京都 “苔”名所ガイド」では「覚えておきたい!6種類の代表苔」をご紹介しています

皆さまには、苔玉づくりも体験していただきます。使用する苔は、なんとお寺に自生しているハイゴケ。ご住職とも親しい植物栽培のプロフェッショナル、池田真樹(いけだ まさき)さんにレクチャーしていただきながらチャレンジを。

家に持ち帰って飾れば、京都を感じさせる癒やしのグリーンインテリアになりそうですね。

⇒10月7日(日)実施「常寂光寺の庭園散策と苔玉づくり体験」は、WEBで申込み受付中♪

新着イベントのご紹介

9月10日(月)に新しくイベントを追加しました! まだ、ご覧になっていない方のために、少しだけ情報をお届けします♪

このたび、紅葉が見頃を迎える時季にあわせて、京都府南部・京田辺市にある重要文化財「澤井家住宅」の貸切見学会を実施することになりました。茅葺き屋根の美しい古民家ですが、蛤御門の変で御所が焼失したあとの5年余り、なんと皇族の方が仮住まいされたという由緒が伝わっています。

「そう京」イベントでは、皇族ゆかりの品々を鑑賞したり、京田辺市の特産品について学んだり、歴史ある澤井家住宅で、楽しいひとときをお届け。同じく京田辺市にある一休寺では紅葉ライトアップを開催していますので、ぜひ、この機会に足をのばしてみませんか。

⇒11月23日(金・祝)実施「重文・澤井家住宅の貸切見学会」は9月22日(土)から受付開始! 詳細はこちら

***

台風21号の影響が各地で出ていましたが、三千院、東福寺、常寂光寺は今までと同じように拝観可能です! ぜひ、初秋の京都へお越しになって、苔の美しさに癒やされてくださいね♪

※台風被害により社寺への交通手段が一部変更になった地域も出ています。おでかけの際は事前に必ずご確認ください。