当日レポート ~2018年10月6日実施~

苔と石で市松文様を表現するなど、斬新なデザインから“モダン庭園”と称される東福寺方丈の枯山水。手掛けたのは昭和の名作庭家として知られる重森三玲(しげもり みれい)さんです。

「そう京」イベントでは、三玲さんの孫でご自身も作庭家として活躍している重森千靑(ちさを)先生を講師に迎え、東福寺のお庭について学ぶイベントを実施しました。

当日の様子をレポートします♪

⇒「そう京」イベントに参加するには、カードへのご入会が必要です。詳しくはこちら

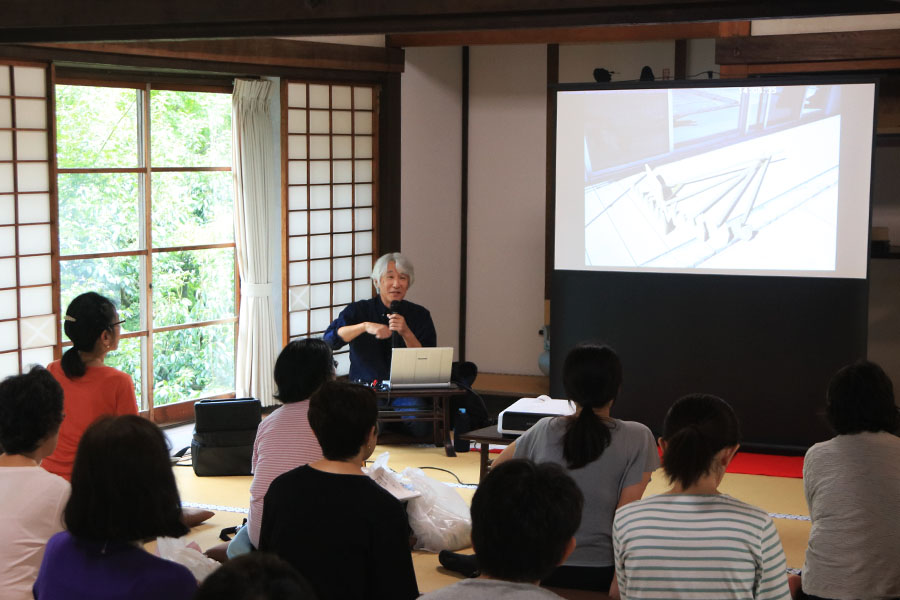

講義風景

まずは、通常非公開の書院をお借りして講義の時間です。庭園の美しさはさまざまな視点から語ることができますが、今回は“見立ての美”という作庭手法に着目しました。

“枯山水”は文字通り、水を使わずに山や水をたたえた風景を表現します。要となるのが、素材である石や白砂、植物をいかに巧みに採り入れられるかという点です。石ひとつとっても、据える位置や角度によって見え方は千差万別。風光明媚な山にもなれば、時には滝や舟にもなります。素材をどのように“見立て”られるかは、まさにプロの腕の見せ所というわけです。

逆に鑑賞者の立場からすると、庭を構成する要素が何に見立てられているのかを理解できれば、お庭鑑賞がもっと豊かなものになります。重森先生には、プロジェクターを使って、全国の名だたる庭園を例に出して解説していただきました。

普門院庭園

“見立ての美”の基礎知識を携えて、いざ庭園鑑賞へ! 東福寺には三玲さんが方丈の周りに作ったお庭以外にも、見ておくべきお庭があることをご存じでしょうか。意外に知られていませんが、もみじで有名な通天橋を渡って階段を登ると、東福寺を開いた聖一国師を祀る開山堂の前に、江戸時代初期に作られた普門院庭園が広がります。

開山堂へ続く参道を境に、右手に池泉庭園、左手に枯山水という異なるスタイルのお庭が並ぶ珍しい景観。先に右手の池泉庭園を解説していただきました。

参道からお庭を見るとあまり奥行きがありませんが、ふたつの枯滝を作ったり、大きさの異なる石を前後に据えることで連なる山の遠近感を表現したり、要素があちこちに盛り込まれています。講義で習ったばかりの“見立ての美”の手法を目の前で確認でき、会員様も理解が深まったようです。

左:普門院庭園、右:方丈北庭

左手の枯山水に場所を移すと、市松文様に引かれた白砂が目に留まりました。「あれ? 市松文様といえば、三玲さんのお庭ですよね。東福寺を代表するお庭だけに、ここの砂紋も市松文様にしてあるのかな?」と疑問がわきます。

じつは三玲さんが作庭する以前から普門院の枯山水に市松文様の砂紋が引かれていたことが分かっているそうです。それどころか、この砂紋に影響を受けたからこそ、三玲さんはあのモダン庭園を作りあげたといいます。

今でこそ“オシャレ”なデザインとして人気を集める市松文様のお庭ですが、作庭当初は理解されないこともあったそう。しかし、「市松文様は古くからお公家さんにとって馴染み深いものでした。祖父は普門院庭園の砂紋に着想を得たうえで、東福寺が公家の九條家ゆかりのお寺であることもふまえて自身の設計にも市松文様を採り入れたんです」と重森先生。

知られざるエピソードに熱心にメモを取る会員様。新しい発見に出会えるのも、「そう京」イベントの醍醐味ですね。

愛染堂横の五輪塔

普門院庭園以外にも、重森先生ならではの見どころを教えていただきました。

通天橋を渡って左手に進むと、朱塗りが鮮やかな八角形のお堂「愛染堂(あいぜんどう)」が見えてきます。「重要文化財の建物でこちらも重要ですが、注目していただきたいのは側にある五輪塔です」

何度も通天橋エリアを拝観したことがある「そう京」スタッフも、「こんなところに五輪塔があるなんて知らなかった!」とびっくり。

その昔、五輪塔が無縁になったりすると、解体して“つくばい(手水鉢)”に加工し、お庭に置くことがあったそうです。使われるのは五輪塔の真ん中に据えられた丸みを帯びた石で、穴をくり抜いて水を溜める部分を作ります。質の良い石材で作られている五輪塔は、つくばいにするのに打って付けだったのかもしれません。

皆さま、五輪塔の意外な使われ方に驚いていらっしゃました。

![]](ea410e0000000muz-img/06.jpg)

方丈南庭

方丈へ戻ると、夕暮れ間近。今回のイベントでは、特別に拝観終了後の方丈を会員様だけで貸し切らせていただきました。というのも、方丈南庭で重森先生に砂紋を描いていただくというビックプロジェクトが待っているのです!

現在は、直線と円で構成された、どちらかというと静かな雰囲気を醸し出す砂紋です。しかし、三玲さんがお庭を作った当初とはデザインが違うといいます。いったい、どんな砂紋だったのか・・・ 会員様の期待が高まります。

![]](ea410e0000000muz-img/07.jpg)

重森先生が砂紋を描くための特殊な道具(以下、熊手)を手に取り、いよいよ復元スタートです!

もともと描いてあった砂紋の上に、次々に浮かび上がる模様。隙間なく半円を重ねていくと、穏やかだった海がみるみるうちに渦を巻くダイナミックな大海に様変わりしていきます。

静まりかえった堂内で、聞こえるのは砂を引く音だけ。重森先生の技を、その場にいる全員が固唾をのんで見守ります。

![]](ea410e0000000muz-img/09.jpg)

広大な南庭に砂紋を描くのは、ただでさえ大変。加えて、普段から線をまっすぐ引くために熊手も重くしてあるそうです。三玲さんが作庭した当初の荒々しい砂紋の復元が、いかに難しいものかご理解いただけるのではないでしょうか。

さらに驚いたのは、重森先生の頭に三玲さんが描いた当初のデザイン案があり、それに倣いながら即興的に描いていくこと。立ち止まることなく、次々に模様を完成させていく姿はさすがのひとことです。

約45分という驚異的なスピードで完成すると、会員様からは割れんばかりの拍手が! 砂紋が“見立ての美”において重要な役割を果たしていることを学べたという以上に、重森先生のプロフェッショナルな仕事に感動の輪が広がりました。

日頃より「そう京」イベントでは特別感を重視していますが、今回の特別感は特に忘れられない旅の思い出になったはずです。重森先生、ご協力いただいた東福寺の皆さま、そしてご参加いただいた皆さま、本当にありがとうございました!

![]](ea410e0000000muz-img/08.jpg)

そして、最後に嬉しいお知らせを。今回イベントで復元した砂紋ですが、10月17日(水)までそのまま残していただけるそうです!

東福寺には苔を使ったアート作品「モシュ印」と「コケ寺リウム」も展示(11月30日まで)していますので、ぜひ、あわせてご覧くださいね♪

■2018年11月23日(金・祝)・24日(土)、12月1日(土)実施

「東寺 特別拝観とライトアップ先行入場」

世界遺産の東寺をお坊様のご案内で拝観。石川五右衛門が忍び込もうとしたという伝説が残る宝蔵エリアの特別拝観も付いています。さらに、毎年人気の紅葉ライトアップに先行入場が可能です♪

■2018年11月25日(日)実施

「東福寺正覚庵 庭園の早朝特別拝観」

東福寺の塔頭、正覚庵はお庭にたくさんのもみじが植わる、隠れた紅葉名所です。普段は非公開ですが、「そう京」会員様のためだけに、貸切鑑賞のひとときをいただきました!

この秋の「そう京」イベントも、どうぞお見逃しなく!