京都のお寺探訪 14

手を挙げて、人を招くポーズをした猫の置物「招き猫」。福をもたらす縁起物として、家の中や店先に飾られ、近年ではペットブームもあいまって、マニア以外の方からも注目を集めているとか。

東京都の豪徳寺や今戸神社、三重県・伊勢のおかげ横丁、愛知県にある招き猫の二大産地・瀬戸や常滑(とこなめ)など、日本各地に“招き猫スポット”があるのですが、京都には“日本最古の招き猫伝説”が伝わるお寺があります。それが、檀王法林寺(だんのうほうりんじ)。いったいどんなお寺なのでしょうか。

三条大橋東詰、「だんのうさん」は子どもの声に包まれるお寺

三条門

檀王法林寺は、三条大橋の東側、京阪鴨東線「三条駅」のすぐお隣にあるお寺。三条通に面した「三条門」、川端通に面した「川端門」、どちらにも「浄土宗だん王」と書かれた立派な石碑が建ち、「見覚えがある」という方も多いのではないでしょうか。地元では「だんのうさん」と親しまれる、地域に密着したお寺です。

川端門

明和3年(1766)有栖川音仁親王より寄進され「開運門」とも呼ばれます

境内に一歩入ると、子どもたちの賑やかな声。昭和25年(1950)より「だん王保育園」が設立され、昭和27年(1952)には、日本で初めてという「夜間保育」を開始。今も「忙しく働く親に代わり、なんとかして子どもたちを守りたい」という思いから保育事業を続けられています。

本堂前の楼門。四隅に四天王立像が祀られています

遊具が並ぶ横を通り抜けると、本堂横に庫裏(くり)があり、こちらで参拝や授与品の対応をしていただけます。

庫裏

本堂参拝は、コロナ禍のためしばらく休止となっていましたが、2020年10月より再開されることになりました(拝観料300円)。法務などで対応できない場合もあるため、事前に電話確認の上、ご来訪ください(電話番号等、詳細は文末をご確認ください)。

秘仏・主夜神と、神使の「黒猫」

本堂

本堂は、寛政3年(1750)頃の創建。鮮やかな彫刻が施された来迎柱など、目を見張るほどの絢爛豪華さで、京都市の重要文化財にも指定されています。ご本尊は、恵心僧都作と伝わる阿弥陀如来立像。また、像高約2.7メートルの十一面観音立像や、武器を持つ弁財天像・大黒天像などの仏像が祀られています。そのなかで、今回注目するのは、ご本尊の隣にある小さなお厨子。この中に「主夜神(しゅやしん)」という、珍しい神様が祀られています。

秘仏・主夜神像は、年に一度、12月の第1土曜日のみ開帳

(檀王法林寺ホームページより)

「主夜神」は、華厳経に説かれる神様で、正式には「婆珊婆演底(ばさんばえんち)主夜神」といいます。夜を司り、悪夢・盗難・火災などの災厄から守ってくれるという霊験を持つ神様とされます。旅の道中を守るともいわれ、「三条大橋は東海道の入り口となるため、その関係もあって江戸時代には篤く信仰されたようです」と、ご住職の信ケ原(しがはら)さん。

お寺では、この神様のお使いを「黒猫」とし、昭和初期に出版された民俗史の本のなかでも、「檀王の主夜神の使いは猫で、神通力のある右手を挙げた黒色の招き猫を授与する。江戸時代には民間で右手招き猫の模倣が禁じられた」旨が、書かれているそうです。

厨子の前に並ぶ、「主夜神尊」の銘を刻んだ招き猫。「先々代、先代に作られたものだと思うのですが、もっと前のものかもしれません」と信ケ原ご住職。

でも、どうして黒猫が神のお使いとされたのでしょうか。

どうして「黒猫」なのかはわかりません。でも、もしかしたら・・・

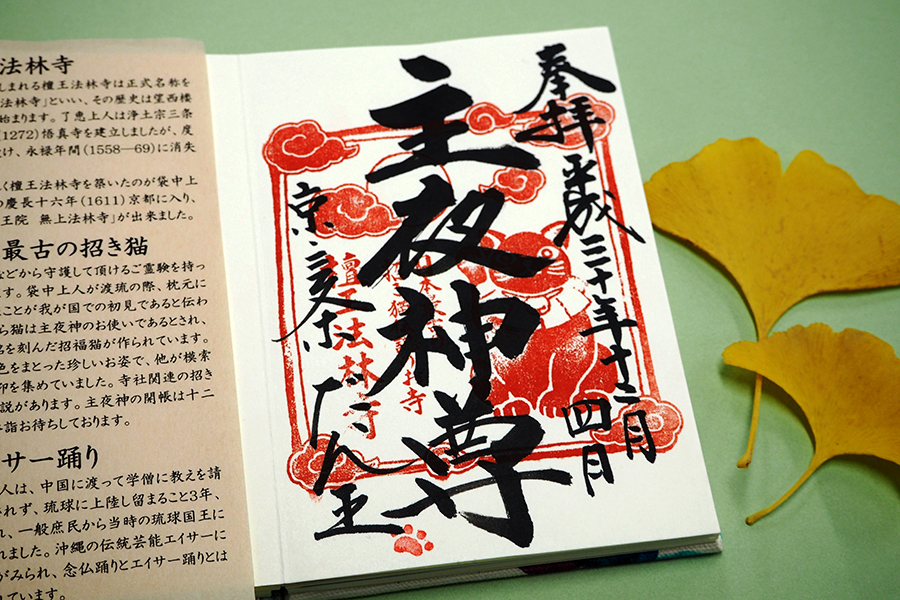

黒猫が描かれた御朱印帳 各1,200円

信ケ原ご住職 「実は、どうして黒猫なのかはわかっていません。他にも主夜神を祀る社寺はありますが、神使を猫としているのは、うちのお寺だけのようです。でも、もしかしたら・・・」

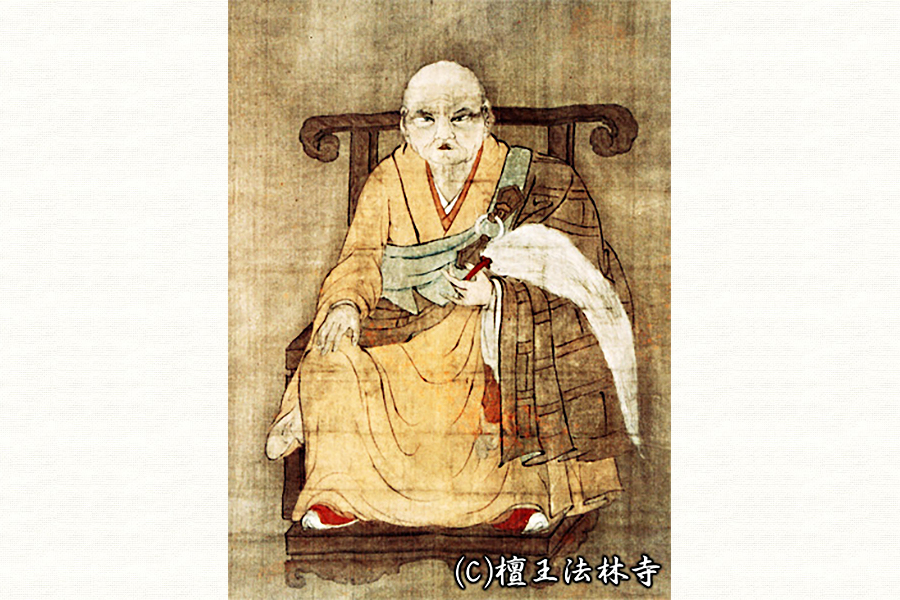

そう前置きされた上で、ご住職が教えてくださったのは、お寺を開創された袋中上人(たいちゅうしょうにん)のことでした。

袋中上人は、天文21年(1552)磐城国、現在の福島県いわき市生まれ。諸国を遍歴しながら修行を積まれ、51歳のとき、学問のために明(現在の中国)に渡る決意をされます。

袋中上人図(部分、檀王法林寺ホームページより)

信ケ原ご住職 「上人は明に渡りたかったのですが、当時は豊臣秀吉の朝鮮出兵などの影響もあり、直接明に渡ることはできなかったようです。そこで上人は、明と交流のあった琉球国(沖縄)へと向かいます。その船の中で、主夜神を感得されたといわれます」

主夜神は「華厳経」のなかで、夜の恐怖を取り除くとともに、“海で難に遭う人のためには海神になってその難を救う”航海の守り神として説かれます。そして、当時の航海には、“猫”が不可欠でした。

袋中上人絵詞伝(袋中菴所蔵、檀王法林寺ホームページより)

信ケ原ご住職 「食料をネズミから守るため、そして長い船旅の愛玩用として、当時の船には猫が乗せられていたそうです。おそらく袋中上人の船にも、猫がいたのではないでしょうか。これは記録に残っていることではありませんが・・・ もしかしたら、上人は船旅の間、黒猫を可愛がっていたのかもしれませんね。黒猫は夜・闇夜にも繋がりますし・・・ だから、うちのお寺の主夜神の使いは、黒猫なのかもしれません」

「もしかしたら」と念を押しながらご住職が話してくださった上人と猫のお話。もし可愛がっていた黒猫を神の使いとしたと思うと・・・ 上人の人柄が感じられるようで、とても親しみが湧いてきます。

庫裏の屋根には、沖縄の守り神「シーサー」が!

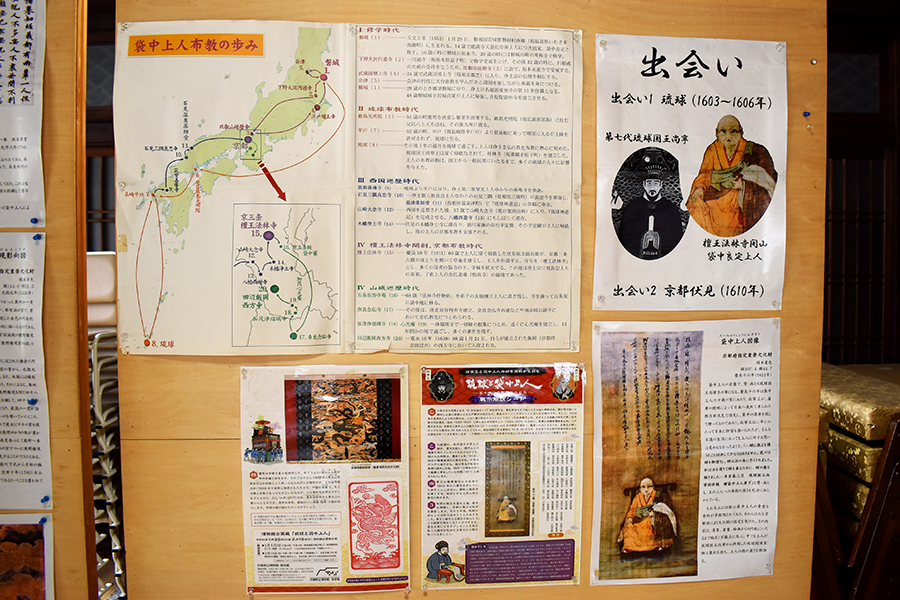

上人は慶長8年(1603)、52歳の時に琉球国に渡り、3年間を過ごします。その間、念仏踊り(ニンブチマーイ)を普及させるなど明快な浄土宗の教えを琉球の人々に伝え、当時の琉球国王・尚寧王からも篤く帰依されます。お寺には琉球由来の宝物も20点ほど伝わっているそう。

念仏踊りは、その後、沖縄の舞踏「エイサー」の成立に大きく関わったとことから、だん王保育園では「だん王エイサー隊」が結成され、時折境内にエイサーの音が響き渡ります。平成24年(2012)には、沖縄県立博物館にて「京都・檀王法林寺開創400年記念 琉球と袋中上人展-エイサーの起源をたどる-」が開催されるなど、今も深く沖縄と繋がっています。

「だんのうさん」は、今も昔も地域の人に愛されるお寺

本堂には、袋中上人の足跡が学べる展示をされています

上人は、琉球国から帰国後、慶長16年(1611)に京都入り。念仏道場・悟真寺跡に草庵を建立、「朝陽山(ちょうようさん) 栴檀王院(せんだんのういん) 無上法林寺」を開創します。

・・・ちなみに、現在「だんのうさん」と親しまれていますが、この「だんのうさん」は「せんだんのういん」に由来するとともに、袋中上人の跡を継いだ二代目住持「團王(だんのう)上人」によるそう。團王上人が町衆に慕われたため、お寺も「だんのうさん」と呼ばれるようになったそうです。

“だんのうさん”にお寺を任せた袋中上人は、その後、京都や奈良のお寺を転々としながら布教活動を続け、88歳で現在の京都府京田辺市飯岡のお寺で入寂されました。

招き猫が呼ぶ縁がつながる

本堂内には、ご住職が求められたり奉納されたりしたという、たくさんの招き猫が飾られています。いつ頃から集められたのかお伺いすると・・・

信ケ原ご住職 「実は、主夜神大祭はしばらく途絶えていまして。私の先々代の50回忌、先代の1周忌の際、先々代の遺業を調べてみると、主夜神法要を熱心に行っていたとありました。それで、平成10年(1998)、50年ぶりに主夜神大祭を復活。それからは、毎年12月の第1土曜日に、招福猫・主夜神大祭を行うようになったのですが、その頃から少しずつ招き猫が増えていきました」

主夜神大祭の日にのみ厨子が開かれ、主夜神像をお参りすることができます

毎年12月限定で授与される「主夜神尊」の御朱印 300円

猫ブームということもあり、昨年(2019年)にはたくさんの方がお参りに来られたそうですが、2020年「主夜神大祭」の開催については、現在のところ未定だそう。決定次第、公式ホームページで告知されます。

また、2020年より、毎月末に「十一面観音の日」が設けられ、観音様の功徳に触れられる御朱印を授与されることになりました。21日前後のいずれか1日となるそうなので、こちらも公式ホームページにて、ぜひチェックしてみてください。

猫のお守りなど、様々な授与品が揃います♪

*****

袋中上人と猫の関わりや、招き猫の授与に関わる伝承が“日本最古”と伝わる、檀王法林寺。かわいい招き猫はもちろん、琉球との関わりなど、様々な歴史が垣間見えるのが、とても興味深いお寺です。交通アクセスも便利な場所にありますので、福を求めて、ぜひ立ち寄ってみてはいかがでしょうか。

※法務などで対応できない場合もあるため、ご来訪の際には、事前に電話にてご確認ください(特に御朱印帳への押印・墨書をご希望の場合は、必ずご確認ください)。

※訪れる際には、マスクの着用・手指のアルコール消毒など感染症予防対策へのご協力をお願いいたします。

【拝観時間】境内自由、本堂10:00~12:00、13:00~16:00※要問合せ

【拝観料】境内無料、本堂300円

【電話】075-771-0870

【アクセス】地下鉄東西線「三条京阪駅」・京阪鴨東線「三条駅」から徒歩すぐ Google map

【公式ホームページ】http://www.dannoh.or.jp/