コースター

角度によってきらきらと輝きを変える美しい模様。友禅染めの着物を美しく彩る金彩の技法はまさに多種多彩です。普段着物を着る機会が少なくても、この美しさを小物で持ち歩けたら素敵だと思いませんか? 今回は金彩で身近なアイテムを製作する「takenaka kinsai(タケナカ キンサイ)」に伺って、ブランドを立ち上げた経緯や金彩の手仕事を取材しました。

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、京都旅行の際は、政府およびお住まいの都道府県と京都府の要請をご確認ください。京都にお越しの際は、マスクの着用・手指のアルコール消毒など、感染拡大防止の徹底にご協力をお願いいたします。日々、状況は変化しておりますので、事前に最新情報をご確認ください。

友禅の世界を飛び出した金彩の技術

京都市右京区の「takenaka kinsai」は、金彩を主軸とする小物のブランドです。金彩とは金銀さまざまな箔や粉を用いて友禅染めの生地を彩る伝統工芸のこと。留め袖や婚礼衣装、晴れ着などを華やかに彩る技法として発展しました。しかし日常から着物文化が薄れるととともに、分業制で友禅染めを彩ってきた金彩も岐路に立たされています。

幅広い表現技法を持つ金彩

takenaka kinsai は、昭和48年(1973)に竹中 秀美さんが創業した「竹中金彩」を背景に持っています。竹中 秀美さんは約60年の経歴を持つ金彩職人。軸足は友禅染めに置きつつ、その技術を現代の生活スタイルに合う形に活かそうと、秀美さんの息子でありデザイナーの竹中 大輔さんが立ち上げました。オリジナル商品の他、他社ブランドの記念品などを受注生産で販売しています。

「金彩を着物だけに閉じ込めておくのはもったいない」。そんな思いがtakenaka kinsai の根底にあります。

「金彩を着物だけに閉じ込めておくのはもったいない」。そんな思いがtakenaka kinsai の根底にあります。

和室を飾る鶴も金彩

昔ながらの職住一体の工房。和室の襖や壁掛けなど、部屋のあちこちに金彩作品が飾られています。友禅染めとの縁が深い金彩ですが、実は幅広い素材にほどこすことができ、色数も表現の幅も非常に多彩です。その奥深さは工房を見学させていただいた際に実感することとなりました。

パーティの場を飾る友禅染めのグラスマーカー

takenaka kinsai が最初に世に送り出したのはグラスマーカーでした。ワイングラスの足元に飾って目印をつけ、誰のグラスか見分けるためのアイテムです。大人数が集まるパーティなどで活躍してくれます。

グラスマーカー

友禅染めの生地に金彩がほどこされているので、見栄えも抜群。実は友禅の端切れを使って作られており、環境にやさしいアップサイクルな商品でもあります。そのため生地の柄がひとつひとつ異なっていて、グラスマーカーにはうってつけ。愛着も湧きそうです。

ひとつひとつ違う柄が美しい

生地の柄に合わせて金彩をほどこし、その後カットして仕上げていきます。表面には撥水加工がされているので、安心して食卓で使うことができます。

リフレクターや革製のパスケースも

リフレクターも柄が豊富

こちらは暗闇で反射するリフレクター。下半分に反射材が使われており、夜道を歩く時、車のヘッドライトを反射して人がいることを知らせます。大輔さんによれば「おしゃれなリフレクターがなかなかないので作りました」とのこと。かばんにつけるアクセサリーとしても魅力的です。

上段左からリフレクター、キーホルダー、革財布、下段はパスケース

珍しいアイテムとしては、ベースが革でできたものも。革は金彩がつきにくい素材ですが、高い技術によって実現しました。革財布やパスケース、キーホルダーなどを展開しています。革財布はカラーバリエーションも豊富ですが、箔の金属を変えているのではなく、硫黄でいぶす時間の長さによって赤や緑などさまざまな色彩が生まれます。

金彩ができあがるまで

金彩職人の竹中 秀美さん

特別に工房を見学させていただくと、ちょうど秀美さんが鶴の作品に取り組んでおられるところでした。友禅染めは分業制が徹底されており、金彩職人であれば金彩のみに携わるのが通常です。しかし秀美さんはかつて悉皆屋(着物の染め、洗いなど幅広い工程を担う業種)に務めた経験もあり、金彩以外の技法も用いて作品を作っています。

部屋じゅう所狭しと絢爛な作品が飾られていました。絵画のように見えますが、これらもすべて金彩の作品。植物や鳥、昆虫などのモチーフが多く、その観察眼と繊細な描写に目を奪われます。

幸運にも、金彩が完成するまでの一連の工程を見せていただきました。

幸運にも、金彩が完成するまでの一連の工程を見せていただきました。

金彩にはさまざまな技法がありますが、「加工したい部分以外をマスキングし、糊を吹き付け、箔をつける」という流れは共通しています。こちらの鶴も、最初にエンブタと呼ばれる青いビニールテープでマスキングをしました。布地を切らないよう気をつけながら作業したい部分のテープだけをカットします。

完成

そこに砂子(砂のように細かな箔)を振りかけ、筆や指でぼかし、余分な箔を掃除機で吸い取るとその部分は完成です。これを繰り返していくうちに、美しい鶴の姿が浮かび上がっていきました。

何種類もの砂子で塗り分けられています

目を近づけて見てみると、場所によって箔の密度がコントロールされていることがよく分かります。黒や緑色の箇所も、種類は違いますがすべて金彩で描かれています。

金彩の多彩な技法

金彩には多くの技法があります。その一部を見せていただきました。

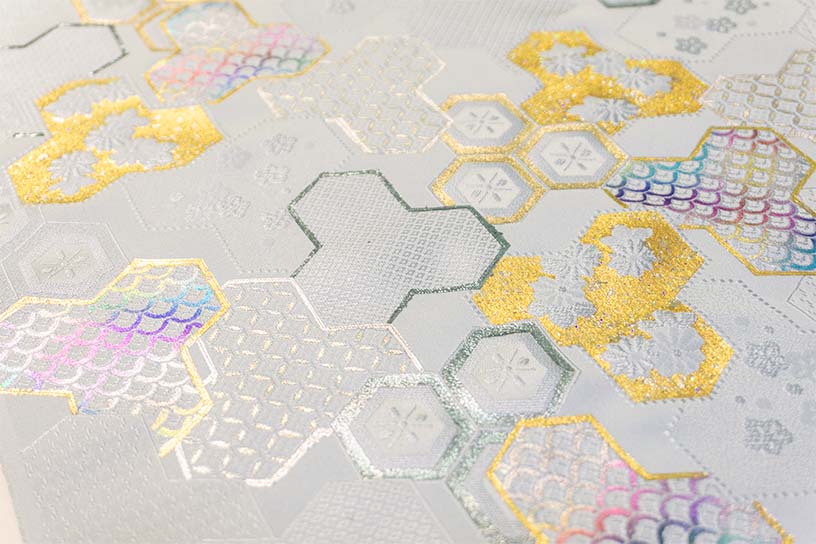

幾何学的な柄が立体的

こちらは「盛り上げ」と呼ばれる技法。糊の種類を変えることで、ふっくらと厚みが出ています。地の部分は違う工程で接着するため、通常の2倍の手間がかかります。

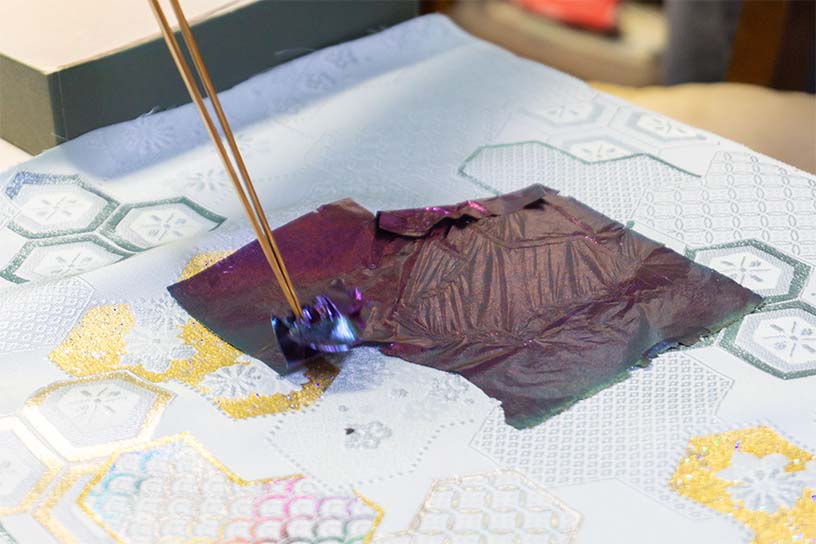

「押箔」という技法もあります。薄さ1万分の1mmの金箔を糊をつけた生地におき、真綿などで押さえると均一な質感の箔がつきます。金箔が非常に薄いため空調などは停め、専用の竹箸で扱います。

花が彫られた伊勢型紙

緻密な柄は「伊勢型紙」を使い、ステンシルの要領で描きます。型紙は水に強い柿渋で染めた和紙を職人が彫り上げたもので、工房では数十年にわたって大切に使っているのだそう。金彩ができあがるまでには、金箔職人や伊勢型紙職人など多くの人の手が関わっているのです。

工房には「砂子筒」という、細かな箔を振りかけるための道具が数十本も並んでいました。底はさまざまな粗さの金網になっていて、フレーク状のものから粉砂糖のように細かなものまで使い分けられています。ちなみに金箔は静電気に弱いため、道具はすべて竹でできているのだそうです。

竹中 秀美さん 「金のやり方は、何百ちゅうほどもある」

語り尽くせないほどの奥深さを持った金彩の世界。父の秀美さんが生み出し、息子の大輔さんが現代的な形に仕立てるtakenaka kinsai のアイテムで、その一端に触れてみてください。

竹中 秀美さん 「金のやり方は、何百ちゅうほどもある」

語り尽くせないほどの奥深さを持った金彩の世界。父の秀美さんが生み出し、息子の大輔さんが現代的な形に仕立てるtakenaka kinsai のアイテムで、その一端に触れてみてください。

店舗情報

記事の前半で紹介したグラスマーカーやコースター、リフレクターなどのアイテムは、公式オンラインショップで購入できます。

■takenaka kinsai

【公式ホームページ】http://takenaka-kinsai.jp/

【公式オンラインショップ】http://takenaka-kinsai.shop/

※清水三年坂美術館のミュージアムショップでもリフレクターなどのアイテムを販売しています。

■takenaka kinsai

【公式ホームページ】http://takenaka-kinsai.jp/

【公式オンラインショップ】http://takenaka-kinsai.shop/

※清水三年坂美術館のミュージアムショップでもリフレクターなどのアイテムを販売しています。

※掲載内容は2022年10月6日時点の情報です。最新情報は掲載先へご確認ください。