京都には全国的にも有名な企業が数多くあり、その歴史や技術を一般の方々にも広く知っていただこうと、ミュージアムを開設されているところもあります。今回はそのなかから、「島津製作所 創業記念資料館」をご紹介。創業者である初代と二代目が製造した理化学器械の展示や、実験ラボもあり、見どころもりだくさんです♪

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、京都旅行をご検討の際は、政府およびお住まいの都道府県と京都府の要請をご確認ください。日々、状況は変化しておりますので、事前に最新情報をご確認ください。JR東海の「新型コロナウイルス感染症対策に関する取組み」はこちら。

創業の地である、木屋町二条にあります

明治8年(1875)創業の島津製作所は、分析機器や医療機器、産業機器、航空機器などを製造・販売する精密計測機器のメーカー。平成14年(2002)には、同社の田中耕一氏がノーベル化学賞を受賞したことで大きな話題となりました。

創業100周年を迎えた昭和50年(1975)、初代島津源蔵とその長男で、名を継いだ二代目島津源蔵の遺徳を偲び開設されたのが、島津製作所 創業記念資料館です。

創業100周年を迎えた昭和50年(1975)、初代島津源蔵とその長男で、名を継いだ二代目島津源蔵の遺徳を偲び開設されたのが、島津製作所 創業記念資料館です。

木屋町二条の高瀬川一之船入(いちのふないり)近くにあり、建物は創業から約45年間、島津源蔵父子の住居兼本店として使用されたもの。木造二階建ての町家を基調としますが、洋風窓やステンドグラスが施され、和洋折衷になっているのが特徴です。明治中期の佇まいが色濃く残り、平成11年(1999)には国の登録有形文化財に登録、平成19年(2007)には経済産業省の近代化産業遺産に認定されました。

エントランスで目を引く大きな装置「ダイアナ号」

医療用X線装置「ダイアナ号」

館内では、島津製作所が創業以来製造してきた教育用理化学器械や関連資料などを5つのエリアにわけて展示。最初に目を引くのが、大きな医療用X線装置「ダイアナ号」です。寄贈元の病院で使用されていたレイアウトを再現されています。

ドイツ人のレントゲン博士がX線を発見した翌年の明治29年(1896)に、二代目源蔵が第三高等学校(現京都大学)の教授らとともにX線写真の撮影に成功。その後、国内初の医療用X線装置を開発しました。大正7年(1919)に発売した「ダイアナ号」は、当時の市場に圧倒的に受け入れられ、“レントゲンの島津”としての地位を確立したそうです。

ドイツ人のレントゲン博士がX線を発見した翌年の明治29年(1896)に、二代目源蔵が第三高等学校(現京都大学)の教授らとともにX線写真の撮影に成功。その後、国内初の医療用X線装置を開発しました。大正7年(1919)に発売した「ダイアナ号」は、当時の市場に圧倒的に受け入れられ、“レントゲンの島津”としての地位を確立したそうです。

「何に使っていたの?」不思議な理化学器械・装置が勢揃い

初代源蔵は仏具の鋳物職人の家に生まれ、21歳で分家し仏具店を木屋町二条に開業。近くにできた化学技術の研究所である京都舎密局(せいみきょく)に足繁く通い、外国製器械の修理や整備の仕事をするようになります。その際、製品の構造やその裏にある科学の理論を学び取り、自らの手で教育用理化学器械の製造を始めたことが島津製作所の始まりです。

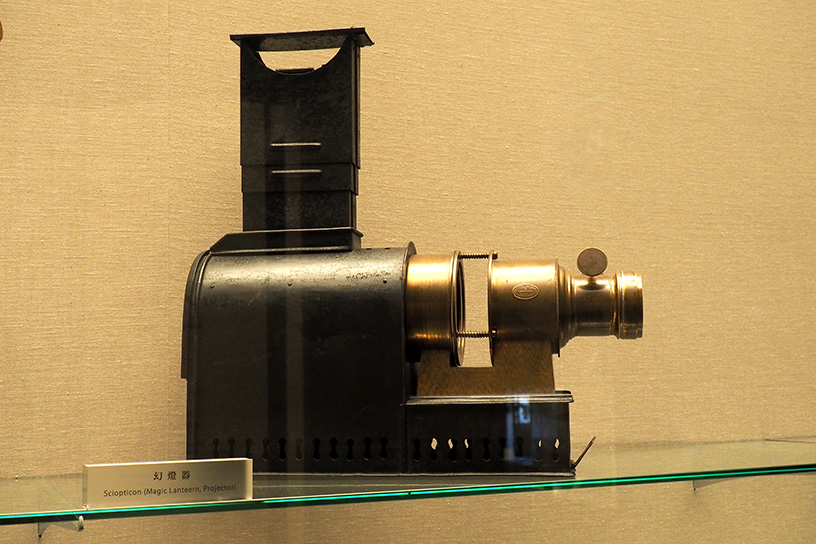

2階の展示室では、当時製造・販売された様々な器械・装置が時代の流れに沿って展示されています。教育用の理化学器械や蚕の雌雄を判別する器械など多種多様。デザインもおしゃれで、なんだか骨董や美術品を眺めているような気分です・・・ 展示の説明(キャプション)は製品名のみが多く、「どうやって使うのかな」と想像力をかき立てられます。気になる製品については、スタッフの方に尋ねてみて。

2階の展示室では、当時製造・販売された様々な器械・装置が時代の流れに沿って展示されています。教育用の理化学器械や蚕の雌雄を判別する器械など多種多様。デザインもおしゃれで、なんだか骨董や美術品を眺めているような気分です・・・ 展示の説明(キャプション)は製品名のみが多く、「どうやって使うのかな」と想像力をかき立てられます。気になる製品については、スタッフの方に尋ねてみて。

ファンモーター。羽の中央部分に書かれた“GS”とは、島津源蔵のイニシャル

「見たことある!」と一目でわかったのは、大正2年(1913)に製造されたというファンモーター(扇風機)! 強・中・弱・切の4段階の切り替えができ、当時は画期的だったそう。台座は漆塗りで高価、そして一般家庭にコンセントがまだあまりなかったこともあり、残念ながらそこまで普及しなかったのだとか・・・ 時代を先取りするパワーを感じられます。

二代目源蔵は大発明家でした

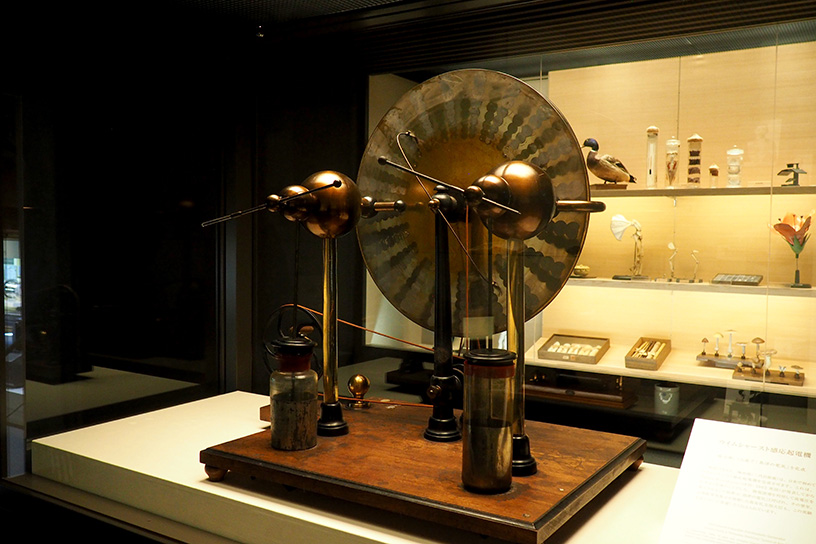

こちらの大きな機械は、明治17年(1884)、二代目源蔵(当時の名は梅治郎)が16歳のときに1枚の絵をヒントに日本で初めて完成させたウイムシャースト感応起電機。英国で発表されてから1年あまりで完成に至り、高電圧を発生させる器械だったことから“島津の電気”として有名に。なんと二代目は、実業家でありながら発明家として活躍し、82年の生涯で178もの特許を取得したそうです。昭和5年(1928)には日本を代表する「十大発明家」のひとりにも選ばれました。

ウイムシャースト感応起電機の奥に展示されているのが、マネキンと様々な標本、人体模型です。初代源蔵が亡くなった翌年(1895年)に標本部が設立され、植物模型や鉱石標本の生産、そして人体模型の製造も手がけるように。人体模型の足の先をよ~く見てみると(2枚目の写真)・・・ 紙でできているんです! 従来の人体模型は石膏でできていたため重たかったそうですが、こちらは紙に樹脂を塗った「島津式ファイバー製」を採用。軽くて発色も良く、水にも強い優れものです。

その後、マネキンの製造も始まり、全盛期には国内生産の85パーセントを“島津マネキン”が占めていたのだとか! 作られているものが幅広いですね・・・ 現在は、京都にある別の企業にその技術が引き継がれています。

その後、マネキンの製造も始まり、全盛期には国内生産の85パーセントを“島津マネキン”が占めていたのだとか! 作られているものが幅広いですね・・・ 現在は、京都にある別の企業にその技術が引き継がれています。

年代ごとに見る、製品の発展

最後の展示室には、分析・計測機器をはじめとした製品や、当時のパンフレット、新聞、写真を年代順にずらりと展示。日本の産業の発展にあわせ展開していく製品も面白く、じっくりと眺めてしまいます。近年も、PCR検査の技術や、乳がん検診に使用する医療機器など幅広く手がけられ、初代・二代目が紡いだ“ものづくりへの想い”はしっかりと後世に引き継がれているようです。

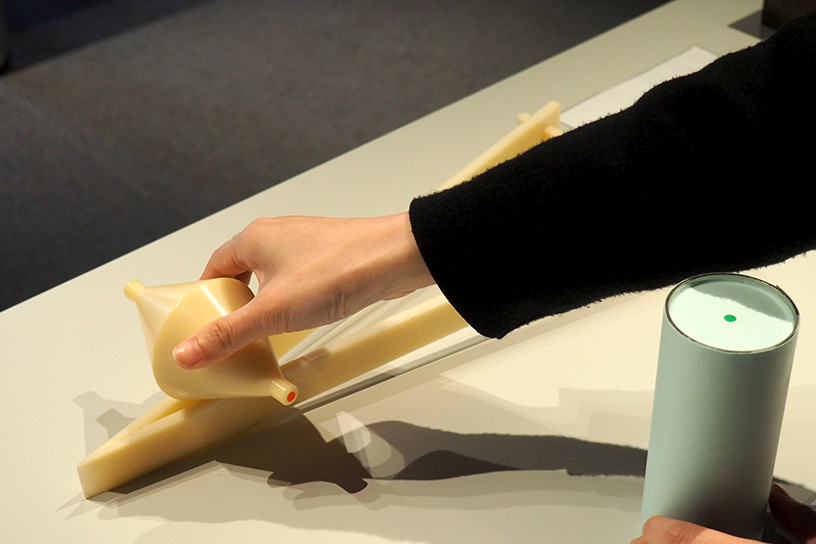

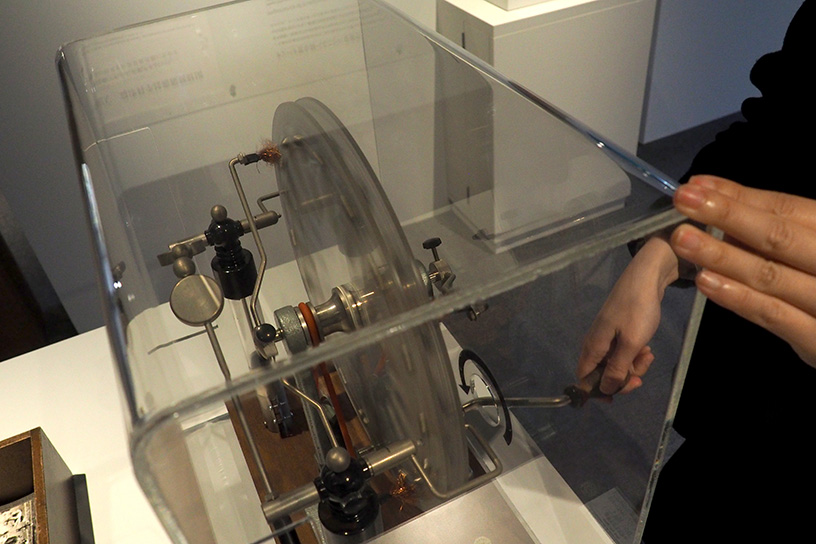

展示のあとは、子供も大人も楽しい実験ラボへ♪

展示を楽しんだあとは、実験ラボへ。科学の不思議を体験できる実験がいくつか用意されていて、子供はもちろん大人も楽しみながら科学を学べますよ。3枚目の写真は、持ち手をぐるぐる回すと透明な容器の中の丸い金属の先でパチパチと静電気が発生! 先ほどご紹介したウイムシャースト感応起電機と同じ原理なのだとか。皆さんも訪れたらぜひチャレンジしてみてくださいね♪

■島津製作所 創業記念資料館

【開館時間】9:30~17:00(入館は16:30まで)※3営業日前までに電話にて要予約

【休館日】水曜日・土曜日・日曜日、祝日、年末年始 ※臨時休館あり

【料金】300円

【電話】075-255-0980

【アクセス】地下鉄東西線「京都市役所前駅」・市バス「京都市役所前」バス停から徒歩約2分 Google map

【公式ホームページ】https://www.shimadzu.co.jp/memorial-museum/

■島津製作所 創業記念資料館

【開館時間】9:30~17:00(入館は16:30まで)※3営業日前までに電話にて要予約

【休館日】水曜日・土曜日・日曜日、祝日、年末年始 ※臨時休館あり

【料金】300円

【電話】075-255-0980

【アクセス】地下鉄東西線「京都市役所前駅」・市バス「京都市役所前」バス停から徒歩約2分 Google map

【公式ホームページ】https://www.shimadzu.co.jp/memorial-museum/

※掲載内容は2023年4月14日時点の情報です。最新情報は掲載先へご確認ください。