京都生まれの様々な企業が、その技術や歴史を一般の方々にお届けするべく運営する“企業ミュージアム”。今回は、今年(2023年)創業180年を迎えた、着物ファンの憧れ“川島の帯”で知られる川島織物セルコンを訪ねました。

川島織物セルコンは、帯や和装小物だけでなく、カーテンなどのインテリア製品から緞帳(どんちょう)に至るまで幅広く手掛ける老舗ファブリックメーカー。本社内にある「川島織物文化館」では、川島織物の“モノづくりの心”を通して織物の魅力をたっぷり感じることができるそう。いったいどんな展示が行われているのでしょうか・・・

川島織物セルコンは、帯や和装小物だけでなく、カーテンなどのインテリア製品から緞帳(どんちょう)に至るまで幅広く手掛ける老舗ファブリックメーカー。本社内にある「川島織物文化館」では、川島織物の“モノづくりの心”を通して織物の魅力をたっぷり感じることができるそう。いったいどんな展示が行われているのでしょうか・・・

いざ、川島織物文化館へ!

洛北・市原に本社を構える川島織物セルコンは、天保14年(1843)に初代川島甚兵衞が、六角室町にて呉服悉皆(しっかい)業を創業したことに始まります。明治22年(1889)には二代川島甚兵衞が、三条高倉(現在の京都文化博物館付近)に「織物参考館」を建設。国内最古の企業博物館とされ、川島織物文化館のルーツとなる施設です。翌年、九鬼隆一帝国博物館総長に「川島織物博物假館」と命名されました。3階建ての洋館で、1・2階には染織専門の博物館、3階には国内初のインテリアショールームが設けられていたそうです。

現在の川島織物文化館では、初代・二代目が世界中から蒐集(しゅうしゅう)した染織品や古書類、過去に製作された原画・資料など約16万点を所蔵。“染織品の歴史と技術を学び、その魅力を多くの人に伝える”という二代目の思いを今なお受け継がれています。

現在の川島織物文化館では、初代・二代目が世界中から蒐集(しゅうしゅう)した染織品や古書類、過去に製作された原画・資料など約16万点を所蔵。“染織品の歴史と技術を学び、その魅力を多くの人に伝える”という二代目の思いを今なお受け継がれています。

館内では、4つの企画展を同時開催中

川島織物文化館では、所蔵品のなかからテーマを設けて企画展を行われています。現在は4つの企画展で原画や資料などを様々に展示。多彩なテーマから、その魅力を知ることができます。

■歴代川島甚兵衞の情熱がやどる 織物のための屏風絵

【会期】2022年7月20日(水)~2023年6月2日(金)

■癒しの空間を演出する ふわふわクッション

【会期】2022年9月26日(月)~2023年8月31日(木)

■創業180周年特別企画「綴織壁掛 春郊鷹狩 100年を語り継ぐ断機の綴」

【会期】2022年12月15日(木)~2023年12月26日(火)

■創業180周年特別企画「澤部清五郎生誕140年 川島と歩む綴織壁掛」

【会期】2023年2月24日(金)~2024年2月2日(金)

今回は「創業180周年特別企画」展から、個人的に気になった作品をピックアップしてご紹介します♪

※綴織(つづれおり)とは、タテ糸の下に織下絵を置き、ヨコ糸でタテ糸を綴り分けて模様を織り出す技法のこと。

■歴代川島甚兵衞の情熱がやどる 織物のための屏風絵

【会期】2022年7月20日(水)~2023年6月2日(金)

■癒しの空間を演出する ふわふわクッション

【会期】2022年9月26日(月)~2023年8月31日(木)

■創業180周年特別企画「綴織壁掛 春郊鷹狩 100年を語り継ぐ断機の綴」

【会期】2022年12月15日(木)~2023年12月26日(火)

■創業180周年特別企画「澤部清五郎生誕140年 川島と歩む綴織壁掛」

【会期】2023年2月24日(金)~2024年2月2日(金)

今回は「創業180周年特別企画」展から、個人的に気になった作品をピックアップしてご紹介します♪

※綴織(つづれおり)とは、タテ糸の下に織下絵を置き、ヨコ糸でタテ糸を綴り分けて模様を織り出す技法のこと。

「断機の綴」から、モノづくりの心を知る

「断機の綴」。上部、タテ糸が切断されています。

まずご紹介するのは、「綴織壁掛 春郊鷹狩 100年を語り継ぐ断機の綴」展でのメインとなる作品「断機の綴」。132×615センチもの大作で、館内ではなんと10年ぶりの公開となります。大きさはさることながら、目の前にして気になるのが、作品が未完成なこと。途中まで織られているようですが・・・ 実は、あるエピソードがありました。

川島織物セルコンは二代目の頃、その技術が認められ、かつて皇居内にあった明治宮殿の柱隠しや西溜之間に掛けられた綴織壁掛「富士巻狩」など、多くの室内装飾を納めていました。明治24年(1891)には宮内省御用達国内第一号(!)に任命され、皇室や関連行事で使われる織物を多く製織されています。

川島織物セルコンは二代目の頃、その技術が認められ、かつて皇居内にあった明治宮殿の柱隠しや西溜之間に掛けられた綴織壁掛「富士巻狩」など、多くの室内装飾を納めていました。明治24年(1891)には宮内省御用達国内第一号(!)に任命され、皇室や関連行事で使われる織物を多く製織されています。

大正10年(1921)、「富士巻狩」の掛け替え用として「春郊鷹狩」の製作が進んでいたのですが、3分の1まで製織したところで色糸に退色の兆しを発見。第一次世界大戦終戦から間もない時期で、染料の品質が低下していたことが原因でした・・・ 「このままでは納入できない」と、涙を呑んでタテ糸を切断。その後、調査や研究を重ね織り直されたそうです。

川島織物セルコンではこれを「断機の訓え(おしえ)」とし、「断機の綴」を通して“モノづくりの心”を今に伝えています。「自信を持ってお届けできるものを」という企業の思いや、優れた技術の継承と細部にいたるまでのこだわりが感じられました。

川島織物セルコンではこれを「断機の訓え(おしえ)」とし、「断機の綴」を通して“モノづくりの心”を今に伝えています。「自信を持ってお届けできるものを」という企業の思いや、優れた技術の継承と細部にいたるまでのこだわりが感じられました。

モノづくりの礎を築いたデザイナー・澤部清五郎の世界

「澤部清五郎生誕140年 川島と歩む綴織壁掛」展では、川島織物セルコンのモノづくりの礎を築いたとされるデザイナー・澤部清五郎(1884-1964)が描いた綴織壁掛の原画や織下絵などを展示。綴織壁掛「末吉船」「阿蘭陀船」の原画や、智積院にある障壁画「桜図」「楓図」(どちらも国宝)の取材に基づく綴織壁掛「池塘春陽」「池塘秋映」など、どの作品も精緻で美しく、澤部清五郎の世界を存分に楽しめます。ちなみに、原画や織下絵(綴織をする際にタテ糸の下に置かれる絵)は多く残りますが、完成品は納入先にあるためほぼ所蔵されていません。

一番奥に展示されている「末吉船」は、なんと完成品! 縦幅226センチ・横幅306センチの大作です(縦幅は創業日と同じ数字なのだとか)。昭和12年(1937)に完成し、翌年、海軍館へ納入され、昭和27年(1952)に東京・有楽町に建築された日活国際会館ホテルのロビーへ・・・ そして平成5年(1995)、約60年の時を経て戻ってきました。原画が作品横に展示されているので、比べられるのも嬉しいポイント。躍動感のある立体的な波や人々の様子など、澤部による“織物感”を意識した原画があるからこそ、素敵な作品が生まれるのだなと実感することができました。

今回ご紹介した作品はほんの一部。川島織物文化館には他にも、織物の歴史を知ることができる展示がたくさんあります。モノづくりへの飽くなき探究心から生まれた作品の数々を、ぜひご覧になってみてください。

今回ご紹介した作品はほんの一部。川島織物文化館には他にも、織物の歴史を知ることができる展示がたくさんあります。モノづくりへの飽くなき探究心から生まれた作品の数々を、ぜひご覧になってみてください。

特別に工場見学もさせていただきました♪

通常、一般向けには行われていないのですが、今回は特別に工場も見学させていただきました。通常非公開の貴重な製作現場の一部をぜひご覧ください!

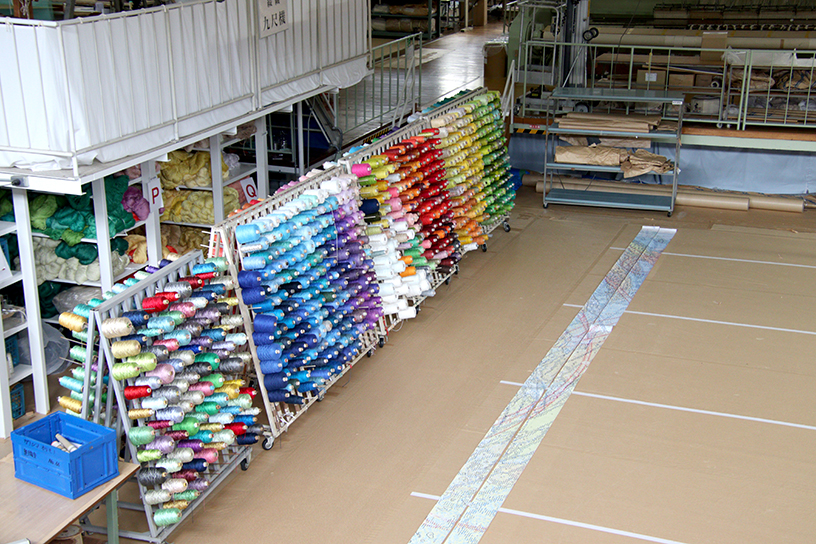

作業によっていくつかの場所に分れていて、まずお伺いしたのが、緞帳や帯などを生産する作業場。体育館のような広い空間で大きな緞帳が目に入り、思わず「おお~!」と声が出てしまいました。機械ではなく手作業で織り進められていることにびっくり。織り始めてからだいたい3ヵ月ほどで完成するそうです。

作業によっていくつかの場所に分れていて、まずお伺いしたのが、緞帳や帯などを生産する作業場。体育館のような広い空間で大きな緞帳が目に入り、思わず「おお~!」と声が出てしまいました。機械ではなく手作業で織り進められていることにびっくり。織り始めてからだいたい3ヵ月ほどで完成するそうです。

職人さんの手元をよく見ると、ヨコ糸は1色ではなく、何色かの糸がミックスされていることに気付きます。原画を忠実に再現するように染糸を組み合わせているとのことで、その作業もこちらで行われていました! 染糸のカラーバリエーションももちろん豊富。川島織物セルコンでは糸を染める作業も自社で行われています。

お隣にある作業場では緞帳とはうってかわり、帯や袱紗、伝統的な“お祭りの幕”など、細やかな織物を昔ながらの小さな機で織られていました。細~い糸を手際よく織り進めていく職人さんの手につい惚れ惚れ・・・ 職人さんの爪には小さな溝があり、そこに糸をかけて作業を進めるそうです。熟練の職人さんの手技によって、川島織物セルコンの美しい織物が生まれます。こちらでも“モノづくりの心”が感じられました♪

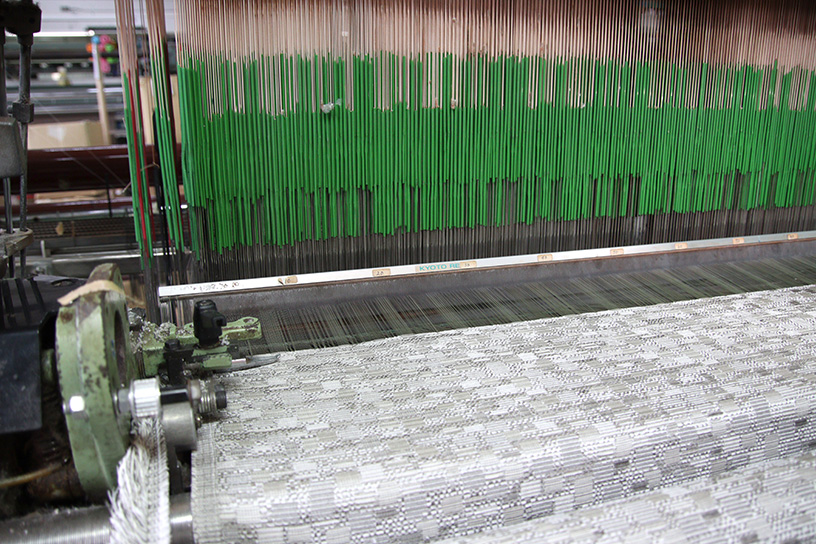

カーテンなどを織る大きな機械

建物を移動すると、「ガシャンガシャン」と大きな音が聞こえてきました。こちらの作業場では、先ほどとは一転し、現代的な機械での製作工程を拝見。カーテンや壁装、椅子の張地などを製作されています。何気ない普段の暮らしの中にも、上質な織物を取り入れてみたいですね。

ここでしか入手できない、オリジナルアイテムもチェック!

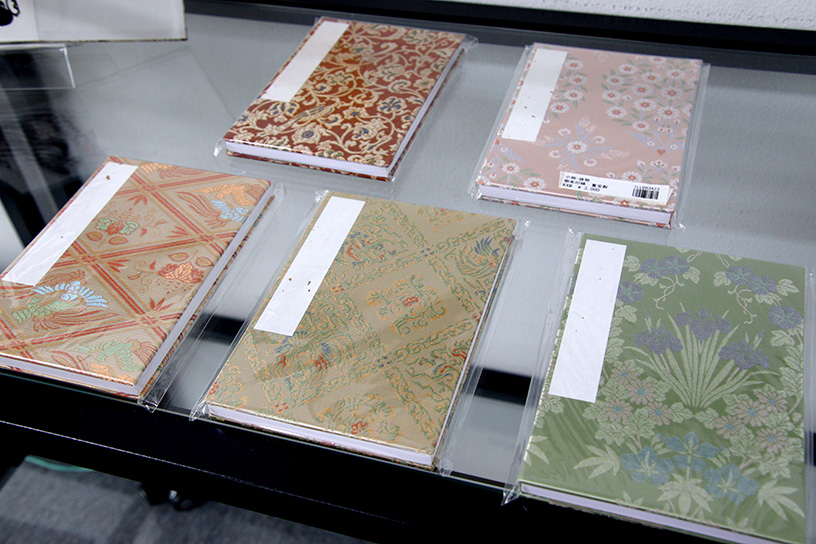

見学後は、お土産にもぴったりなオリジナルアイテムをチェック。川島織物文化館横の建物2階にあるショップで購入可能です。織りの必須アイテムである「シャトル」(タテ糸の間にヨコ糸を通す際に使われる道具)をモチーフにしたストラップやブローチ、イヤリングなどのアクセサリーには、製作の際に余った糸を使われているそう! 織物企業ならではですね♪ 他にも洗練されたデザインの御朱印帳など、限定アイテムが揃いますので、訪れた記念におひとついかがでしょうか。

■川島織物文化館

【開館時間】10:00~16:30(入館は16:00まで)※電話にて要予約

【休館日】土曜日・日曜日、祝日、GW、夏季、年末年始など、会社休業日

【料金】無料

【電話】075-741-4323(予約専用)、075-741-4120(その他のお問合せ)

【アクセス】京都バス「小町寺」バス停から徒歩約5分、叡山電車鞍馬線「市原駅」から徒歩約7分 Google map

【公式ホームページ】https://www.kawashimaselkon.co.jp/bunkakan/

■川島織物文化館

【開館時間】10:00~16:30(入館は16:00まで)※電話にて要予約

【休館日】土曜日・日曜日、祝日、GW、夏季、年末年始など、会社休業日

【料金】無料

【電話】075-741-4323(予約専用)、075-741-4120(その他のお問合せ)

【アクセス】京都バス「小町寺」バス停から徒歩約5分、叡山電車鞍馬線「市原駅」から徒歩約7分 Google map

【公式ホームページ】https://www.kawashimaselkon.co.jp/bunkakan/

※掲載内容は2023年5月10日時点の情報です。最新情報は掲載先へご確認ください。