唐門

京都には宝物館を備えた社寺が多数あります。一概には言えないものの、境内の奥まったところにあったり、昔ながらの外観であったり、初めてだと少し入りづらいと思ってしまう場合もあるかもしれません。しかし、宝物館はまさに出合いの宝庫! 貴重なものから珍しいものまで多彩なラインアップで構成されています。

今回は豊臣秀吉を祀る豊国神社の宝物館をたっぷりとご紹介♪ 神職の大島大直さんにお話をお聞きしましたので、ぜひ参考にしてくださいね。

豊国神社は大鳥居から本殿がすぐ目の前に見えるので、お参りだけして帰られる方が多いのではないかと思います。じつは、参道から右奥へ進むと立派な宝物館があります。

大島さんによると、宝物館は大正13年(1924)に秀吉の正室である北政所の没後300年を記念して着手され、翌年12月に開館したそうです。今年はちょうど没後400年にあたり、拝観するなら絶好の機会といえるでしょう。

設計者は“関西近代建築の父”と呼ばれ、京都市役所本庁舎など数々のモダン建築を手掛けた武田五一。当時の最先端技術を採り入れた鉄筋コンクリート造りで、展示室には今となっては貴重な大正ガラスがはめられています。

天下一の鋳物師が作った鉄燈籠

入口正面にドドンと飾られているのが「鉄燈籠」です。制作者は秀吉から“天下一”の称号を賜った鋳物師、辻与次郎。お茶に使う釜づくりの名手でしたが、秀吉の三回忌にあわせて自身の最大作となる鉄燈籠を神社に奉納しました。慶長 5年(1600) 8月18日に奉納したという記録があり、出来の素晴らしさはもちろんのこと、制作者、制作理由、奉納日が明確であるという珍しさもあって国の重要文化財に指定されています。

天下一の名に恥じぬよう、秀吉への感謝の気持ちを込めて作った一世一代の作品を間近で見られる、貴重な展示です。

細部までじっくり見たい!「豊国祭礼図屏風」

宝物館のイチ押し、スター的な存在といえば「豊国祭礼図屏風」(重文)。先ほどの「鉄燈籠」と同じく、制作者、制作理由、奉納日が分かっているばかりか、豊国神社で行われた秀吉の七回忌の実際の様子を詳細に描いているという驚きの作品です。

秀吉の七回忌は慶長9年(1604)8月に、8日間にわたって盛大に行われました。今でいうパレードのような出し物があったり、特設の舞台でお能が披露されたり、民衆を巻き込んだお祭り騒ぎだったようです。秀吉の子、豊臣秀頼は片桐且元を七回忌の総奉行役に任じ、行事の様子を公式記録として後世に残すよう命じます。その手段のひとつが屏風絵でした。絵師の狩野内膳は、右隻に8月14日の様子を、左隻に8月15日の様子を見事に描いています。

注目ポイント1. 建物

かつて豊国神社は阿弥陀ヶ峰の中腹にあり、現在地には秀吉が建立した奈良の大仏を凌ぐほど巨大な大仏殿がありました。左隻に威風堂々とした姿で描かれていますが、今は見ることが叶いません。しかし、巨大な大仏殿を物語る遺構として、神社周辺には石垣が現存しています。よく見ると、屏風絵には石垣の上に桟敷を設けてパレードを鑑賞する人々が描かれていています。

ほかにも、左隻の左上に清水寺、右隻の右端に三十三間堂と、皆さんがよく知る名所もありますので、現代とリンクする場所を探してみるのもおすすめです。

注目ポイント2. 人物

屏風には、右隻と左隻あわせて1,000人近い人々が登場するそうです。左隻には上京、下京の住民が町ごとに揃いの着物を仕立てて、輪になって踊る様子が描かれています。盆踊りの原型ともいわれ、人々の楽しそうな雰囲気が伝わってきます。

そして、注目すべきは輪の外にいる仮装姿の人たち。その気合いの入れようたるや、拍手を送りたくなるほどユニークなものばかり。なかでも、“たけのこ人間”と“頭がやたら長い寿老人”は異彩を放っています。実際に見た人たちがどんな反応を示したのか気になるところです。ぜひ、探してみてください。

注目ポイント3. 暮らし

屏風には七回忌のメイン行事とは関係のない、当時の人々の様子や暮らしぶりも丁寧に描かれています。三十三間堂の北では野点が行われていたようで、祭礼を見に行かず、ゆっくりとお茶を楽しんでいます。この頃は三十三間堂が朱塗りだったという点も見逃せません。

また、左隻には酒屋が登場します。なぜ、酒屋と分かるのかというと、「古く酒はクシ、ササとも呼ばれていました。櫛と笹を軒先に出しているのは洒落で、美味しいお酒ができましたよ、という合図です」と大島さん。

人々の暮らしぶりを見ていると声が聞こえてきそうで、セリフを想像しながら鑑賞するのも面白いかもしれませんね。

秀吉が使っていた枕?!

「獏御枕」

夢を食べるという伝説上の生き物、“獏”をモチーフにした枕は秀吉のものと伝わっているそうです。堅そうに見えますが、頭をのせる部分は皮になっていて、中に綿がつめられています。秀吉はどんな夢を見たのでしょうか。

うっすら描かれた人物、じつは・・・

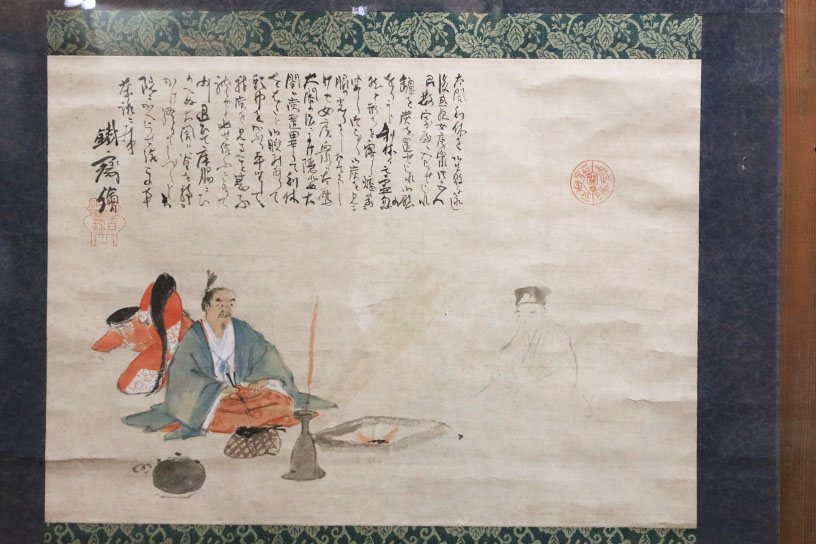

「豊公点茶図」

こちらは富岡鉄斎が描いた「豊公点茶図」。うっすら描かれているのは千利休で、なんと幽霊だと大島さんに教えていただきました。切腹を命じた秀吉の前に幽霊となって登場する千利休…、神社にはいろいろなものが奉納されるのですね。

境内から発見された瓦

「桐紋軒平瓦」

豊臣家の桐紋が彫られた瓦。発掘調査で見つかったのかと思いきや、大島さんが境内で偶然に発見したものだそうです。瓦の形をよく留めているため、宝物館に陳列される運びに。長い歴史を有する地に神社が建っていることが垣間見える宝物です。

手形は誰のもの?

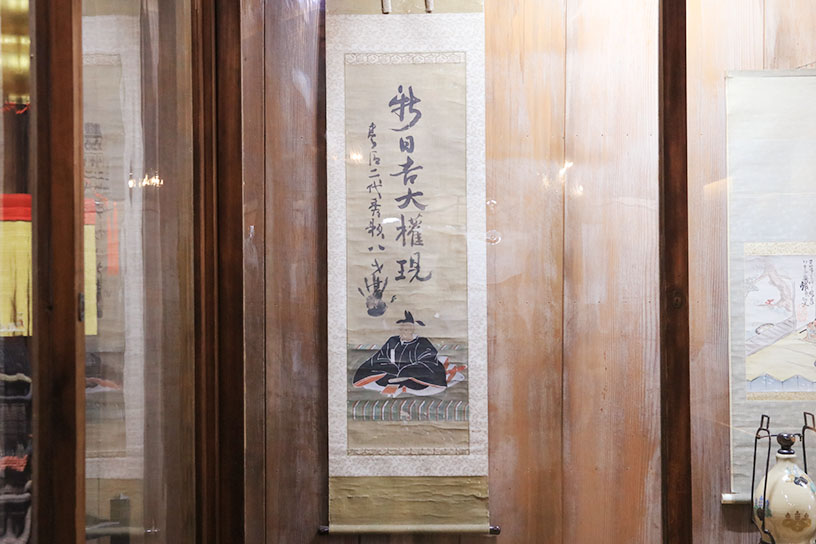

豊臣秀頼自筆神号「新日吉大権現」

年老いた秀吉が描かれた掛け軸。力強く「新日吉大権現」と書かれた横に「豊臣二代秀頼八才書」とあり、秀頼8歳の時の作と分かります。かわいらしい手形に目を引かれますが、関ヶ原の合戦が起こった頃の作品だと聞くと感じ入るものがあります。

秀吉のコレクションケース

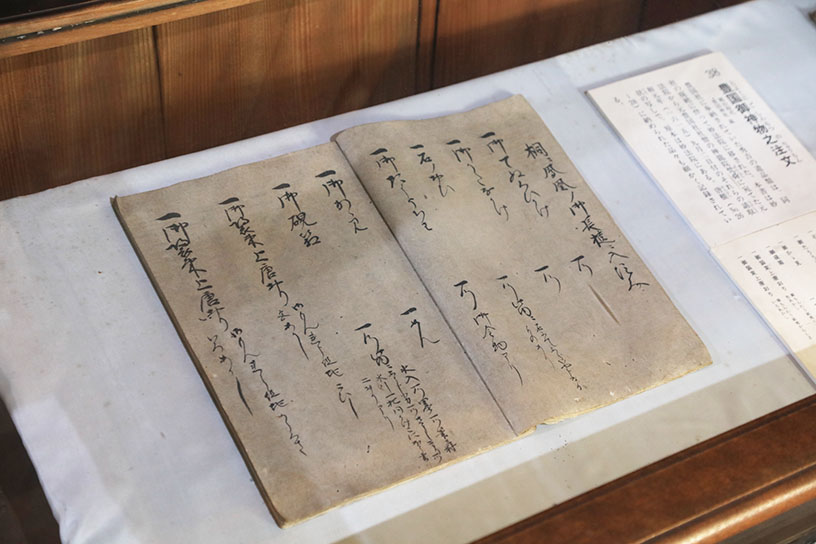

唐櫃(からびつ)とは現代でいうところの収納ケース。高台寺蒔絵があしらわれた「桐唐草文蒔絵唐櫃」は秀吉が実際に使っていたと伝わり、重要文化財に指定されています。中身が気になるところですが、「豊国御神物之注文」という冊子にきちんとリストアップされています。秀吉ゆかりの品々が散逸しないように、当時から抜かりはなかったのですね。

珍品! “秀吉の歯”が収められています

「豊太閤御歯」。中心に歯が見えます

約80点あるという展示品のなかでも、一番の珍品といえば“秀吉の歯”! 上あごの左奥から2番目にあたる大臼歯で、歯に付いた歯石や汚れから最後に抜けた歯ではないかと専門家が見立てているそう。最後の1本なら秀吉が記念に取っておくのも頷けますが、あろうことか恩顧の武将の加藤嘉明に贈ったそうです。歯の隣には、秀吉の送り状が展示されています。

「加藤さん、困っただろうな・・・」と心の声が漏れてしまいました。まばゆい宝塔に歯を収めた加藤嘉明の気持ちたるや・・・。歯はさておき、宝塔の美術的価値は高いそうです。ちなみに、歯を調査したところ、秀吉の血液型がO型と判明! 大切に保管したからこそ、後世に分かることもあるのですね。加藤嘉明のファインプレーです。

ひっそり佇む理由とは

馬塚

「宝物館に来たら、ぜひ帰りに見てほしい史跡があります」と大島さんに連れられ、宝物館のさらに奥へ進むと五輪塔がありました。秀吉ゆかりとして「耳塚」はよく知られますが、こちらは秀吉を祀った「馬塚」。

そもそも秀吉のお墓は阿弥陀ヶ峯の山頂にあり、神様として麓の豊国神社に祀られていましたが、大坂夏の陣で敗れたあとは、家康により神号をはく奪されます。さらに御廟へのお参りも禁じられ、代わりとされたのが仏式の五輪塔でした。表立って秀吉に手を合わせるのも憚られるようになると、いつしか“馬町”という町名から「馬塚」と呼ばれるようになったそうです。

「たくさんの宝物を拝見させていただきました」と最後に手を合わせて、帰路につきました。

秀吉づくしの宝物館。きっと皆さんにも驚きの出合いがあるはずです。

■豊国神社

【参拝時間】境内自由、宝物館9:00~16:30

【参拝時間】境内自由、宝物館9:00~16:30

【参拝料】境内無料、宝物館500円

【電話】075-561-3802

【アクセス】市バス「博物館三十三間堂前」バス停から徒歩約5分 Google map

【公式X(Twitter)】https://twitter.com/toyokunishrine

※掲載内容は2024年2月5日時点の情報です。最新情報は掲載先へご確認ください。