春の風物詩「都をどり」が開催される祇園甲部歌舞練場の隣に、今年(2024)の5月15日に「祇園 花街芸術資料館(以下、花街芸術資料館)」がオープンしました。憧れの芸妓さん舞妓さんの文化に触れられる話題の施設について、見どころをたっぷりとご紹介します!

花街芸術資料館は、大正天皇の即位に伴う祝宴開場として大正2年(1913)に建てられた木造2階建ての「八坂倶楽部」内にあります。祇園甲部歌舞練場へは廊下で繋がっていて、ともに国の登録有形文化財に指定されている貴重な建物です。

見ごたえたっぷりの常設展示

館内では、京都にある五つの花街のうち、祇園甲部の文化について学べます。「都をどり」で実際に使われた衣装をはじめ、四季折々の着物や簪など、1階から2階の各部屋にずらりと並ぶ展示は見ごたえ十分。

芸妓さん舞妓さんが使う小道具を間近で見る機会はそうそうないため、じっくり眺めると職人さんの手仕事の素晴らしさに感動します。花街を支える職人さんも減ってしまい、なかには今となっては新調できない貴重な展示品もあるそうです。

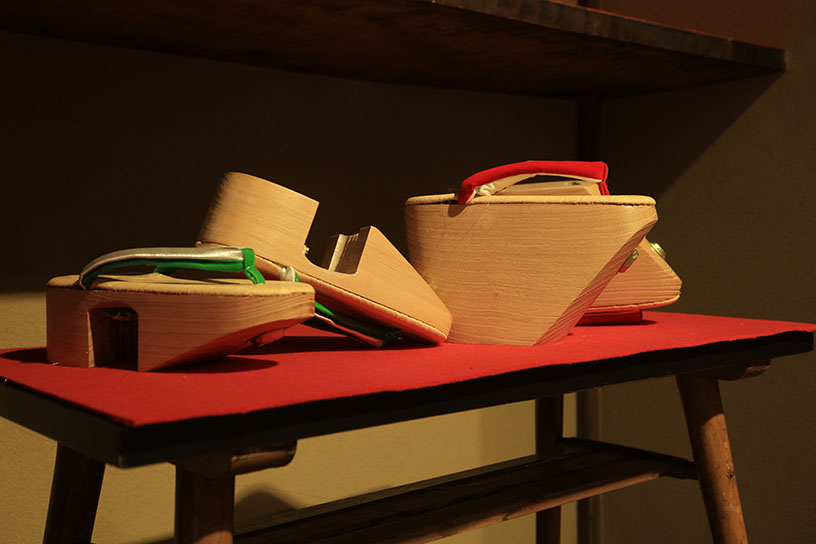

舞妓さんが履く「おこぼ」も、「こんなに高さがあるんだ!」とあらためて驚きました。「おこぼ」の裏側に鈴が取り付けられているのは、デビューしたばかりの舞妓さんが歩いているのを花街の人が音で確認し、見守るため。糸が切れて鈴が落ちる頃には立派になっていることから、新しく付け替えはしないそうです。「おこぼ」ひとつとっても、たくさんの意味が込められていて、花街の文化の奥深さが伺えます。

展示のそばには詳しい解説パネルがあり、花街に馴染みがなくても安心です。解説文を読みつつ、じっくり鑑賞すれば1時間なんてあっという間に過ぎてしまいます。

廊下には芸妓さん舞妓さんの名前が書かれた団扇がずらり!

憧れの芸妓さん舞妓さんが間近に!

※京舞は撮影禁止です。特別な許可を得て撮影しています

常設展で知識を得たら、京舞の鑑賞がおすすめ。2階の舞台で1日に5回、京舞の披露が行われます(13:30~、14:20~、15:00~、16:00~、16:30~。それぞれ上演時間は約15分)。

舞台と客席の距離が近く、まるでお座敷で鑑賞しているかのような贅沢なひととき。京舞の美しさはもちろん、簪や扇、手ぬぐいなど、常設展で得た知識があると、いっそう興味深く鑑賞できます。

芸妓さん、舞妓さんが揃って登場する日もあれば、演奏を担当する地方さんが加わる日もあり、組み合わせはさまざま。演目もその時々で変わるそうですので、何度も足を運びたくなりますね。公演の合間には記念撮影プランもあります。詳しくは公式ホームページからチェックを。

※京舞鑑賞および記念撮影は有料です。入館料とは別にチケットの購入が必要です。

優美な日本庭園

1階奥のお庭を望む座敷では、座布団に座ってゆっくりと過ごせます。

縁側に出て靴を履けば、池泉回遊式のお庭を散策できます。春には桜、秋には紅葉と、四季折々の植栽が豊かです。夜にはライトアップされますので、ご覧になりたい方は遅めの時間から入館を。

花道を歩ける! 大劇場の特別見学

「都をどり」や秋の「温習会」など、行事がある期間以外は、祇園甲部歌舞練場の大劇場を見学できます。しかも、芸妓さん舞妓さんと同じように花道を歩いて舞台へ上がれるのです!

劇場は約7年にわたる耐震改修工事を経て2023年に開場したばかりで、今春の「都をどり」は通算150回目の記念公演ということもあって大いに盛り上がりました。その舞台を実際に歩き、芸妓さん舞妓さんの目線を体感できるなんて、興奮せずにはいられません。

舞台正面に立つと、驚くほど客席が身近に感じられました。提灯、カーペット、椅子にいたるまで赤を基調とした空間に圧倒されます。舞台後方では客席に座って、「都をどり」第150回記念公演の映像を鑑賞できます。

ほっと一息、アートカフェ

館内には喫茶スペース「アートカフェ」があります。アートと銘打っているのは、壁際に過去の「都をどり」のポスター原画が展示されているから。

メニューはドリンクが中心で、京都の日本酒やジャパニーズウイスキーなどのお酒が充実。お酒以外にも、冷やしあめや抹茶など京都らしいメニューがあります。冷やしあめは芸妓さんに人気で、喉のケアに重宝しているそうです。

花街ならではの逸品が勢揃い

お土産選びはミュージアムショップへ。祇園にあるお店の商品を中心に、小物や食品を取り揃えています。

ここだけのオリジナル商品も見逃せません。京焼作家の平野泰三さんが「アートカフェ」のために製作した器が好評で、ショップでも販売されています。舞妓さんをイラスト化したかわいらしいオリジナルグッズも人気。

絵になる光景があちこちに

京舞鑑賞のスペース以外は館内を自由に撮影できるのも嬉しいポイントです。花街で育まれた文化はさすがに美しく、どこを切り取っても絵になります。

ぜひ、皆さんも足を運んで、花街の文化に触れてみてくださいね。

お帰りの際に振り返ると、富岡鉄斎筆の「歌舞練場」の扁額が見えます

■祇園 花街芸術資料館

【開館時間】11:00~19:00(受付終了18:15)、アートカフェ13:00~18:30

【休館日】第1・3水曜日、3月中旬~5月上旬、年末年始 ※その他、不定休あり

【入館料】1,500円(別途、京舞鑑賞1,600円、記念撮影1組2,000円)

※京舞鑑賞は公式ホームページから事前予約および当日購入が可能です。

※記念撮影は当日11時から先着順でチケットを販売されます。

【アクセス】市バス「東山安井」バス停から徒歩約5分 Google map

【公式ホームページ】https://gion-museum.com/

【公式Facebook】https://www.facebook.com/gionkagaiartmuseum/

【公式Instagram】https://www.instagram.com/gion_museum/

※掲載内容は2024年9月11日時点の情報です。最新情報は掲載先へご確認ください。