京都の夏の恒例イベント「京の夏の旅」文化財特別公開(以下、「京の夏の旅」)が開催中です。記念すべき50回を迎える今回は、「昭和100年」にちなみ、近代京都の名建築と夏に訪ねたい水景をテーマに8ヵ所が特別公開されます。「京の夏の旅」初公開の名建築を中心に巡ってきましたので、各地の見どころをレポートします!

⇒「京の夏の旅」文化財特別公開の詳細はこちら

※公開箇所によって拝観(見学)ができない日や時間帯があります。事前に公式ホームページをご確認ください。

\EXサービス会員の皆様へ/

⇒「京の夏の旅」文化財特別公開スペシャルセットはこちら

⇒「京の夏の旅」文化財特別公開の詳細はこちら

※公開箇所によって拝観(見学)ができない日や時間帯があります。事前に公式ホームページをご確認ください。

\EXサービス会員の皆様へ/

⇒「京の夏の旅」文化財特別公開スペシャルセットはこちら

<「京の夏の旅」初公開>

渉成園(枳殻邸)燕申堂

特別公開される「燕申堂(えんしんどう)」が位置するのは、渉成園の入口正面に見える高石垣のさらに奥。これまで、燕申堂の表門を前にするたび「なかには、どんな建物があるのだろう…」と思っていました。

こちらは、東本願寺の歴代門首の隠居所として使われた別邸。近年まで門首の親族が実際にお住まいであったため、今回がなんと初公開! まさに秘められたスポットを拝見できる貴重な機会なのです。

現在の建物は、蛤御門の変で焼失後、明治23年(1890)に再建されたもの。個性豊かな建築が並ぶ渉成園で、最も優れた意匠を有するのが燕申堂といいます。柱には、近代京都の別荘建築で大流行したという最上級の「トガ材」を使用。障壁画や掛け軸は、近代京都画壇の絵師・幸野楳嶺(こうの ばいれい)、望月玉泉(もちづき ぎょくせん)らの作品です。外を見れば、窓や障子が“額縁”となりアートのような庭園が楽しめました。

燕申堂にちなみ、釘隠には合計37羽の銀製のツバメが用いられています。今回見学できる場所の25羽はそれぞれ姿が異なるため、ご自身のお気に入りを見つけてみませんか。なかには“飛び立ってしまった”というツバメも…

燕申堂見学の後は、庭園を散策しましょう。京都駅から徒歩圏内に位置するにもかかわらず、自然をたっぷり感じられるのが渉成園の魅力。夏には鮮やかなミソハギやサルスベリをお楽しみいただけます。

<「京の夏の旅」初公開>

先斗町歌舞練場

先斗町歌舞練場

渉成園(枳殻邸)燕申堂の次は先斗町歌舞練場を目指します。「河原町正面」バス停(Google map)から市バス205または4系統に乗車し約13分、「河原町三条」バス停(Google map)で降りたら、徒歩約5分で到着。館内の舞台や客席、楽屋などを、ツアー形式によるガイドさんのご案内で見学します。

先斗町は京都五花街のひとつ。明治5年(1872)の創演以来150年続く「鴨川をどり」の舞台が先斗町歌舞練場です。建物は、劇場建築の名手といわれた木村得三郎の設計により昭和2年(1927)に完成しました。外壁の上部には引っ掻き模様のスクラッチタイル、下部には土蔵などで使われる“なまこ壁”のようなデザインを採り入れるなど、「東洋趣味を加味した近代建築」と賞賛された名建築です。じつはこちら、いま話題の映画『国宝』のロケ地のひとつでもあります!

1階玄関ホールで集合後、ガイドさんの引率で館内見学がスタート。まずは客席で舞台を眺めながら、先斗町の歴史についてお話を聞きます。「すっぽん」と呼ばれる花道に設けられた仕掛けのご案内もあり、華やかな舞台の裏側は興味深いものでした。京都五花街はそれぞれシンボルとなる紋章をもち、先斗町は“千鳥”。客席には可愛らしい千鳥の提灯が並びます。

ツアーのなかで気になったのは、3階の窓から見えるこちら。一見、何かよくわかりませんが… じつは1枚目の外観の写真にも写っていた鬼瓦の後ろ姿なのです(皆さん、気付きました?)。中国の「蘭陵王(らんりょうおう)」の舞楽面を象った鬼瓦で、先斗町の繁栄を祈念する守り神として据えられているそう。後ろ姿を見られるのは、珍しい体験ですね。

20分ほどのツアーを終え、玄関ホールへ戻ってきました。訪れた時は気付かなかったのですが、玄関の階段にはこんな素敵なタイルが。1つだけデザインが逆になっているものがあるそうで…

「ここは芸事を披露する場。日々、芸事の練習に励み完成を目指す、という意味から未完成のデザインになっているんですよ」と、ガイドさんが教えてくれました。ほかにも天井の漆喰装飾や壁タイルなど、目を見張るものばかりです。

「ここは芸事を披露する場。日々、芸事の練習に励み完成を目指す、という意味から未完成のデザインになっているんですよ」と、ガイドさんが教えてくれました。ほかにも天井の漆喰装飾や壁タイルなど、目を見張るものばかりです。

三条大橋東詰から望む先斗町歌舞練場

先斗町歌舞練場の後は、ぜひ三条大橋へ。橋の東側付近からは外観がよく見え、鴨川沿いの建物のなかでもひときわ目を引きます。よ~くみると、こちらにも鬼瓦が! 鴨川の方からも守っているのですね。

※9月3日(水)・11日(木)~15日(月・祝)は見学休止

※ツアー形式によるガイドのご案内で見学いただきます(ご案内は随時・予約不要)

※9月3日(水)・11日(木)~15日(月・祝)は見学休止

※ツアー形式によるガイドのご案内で見学いただきます(ご案内は随時・予約不要)

<「京の夏の旅」11年ぶりの公開>

しょうざん 峰玉亭

三条大橋東側にある「三条京阪駅」から地下鉄東西線に乗車し、「二条駅」で下車。「二条駅前」バス停(Google map)から市バス6系統に乗車し約20分、「土天井町」バス停(Google map)で降り、最後の目的地となるしょうざん 峰玉亭へ。バス停からは、随所に案内板が用意されているので安心です。

しょうざんは、西陣織業「しょうざん」の創業者が「芸術を愛する心は、美しい環境から生まれる」との想いから「庭園美」と「建築美」を求めて築いた地。約35,000坪の広大な敷地内には、鷹峯三山を借景にした庭園があります。峰玉亭は、昭和30年代に創業者が庭園のなかに建てた迎賓館。「京の夏の旅」では通常非公開の内部をご覧いただけます。

ツアー形式による見学で、ガイドさんのお話を聞きながら各部屋をめぐります。「栖鳳の間」では竹内栖鳳筆の掛け軸「竹に雀」や狩野派の豪華な鶴の襖絵、「応挙画の間」では円山応挙の襖絵など、創業者が収集した貴重な作品を間近で鑑賞できました。

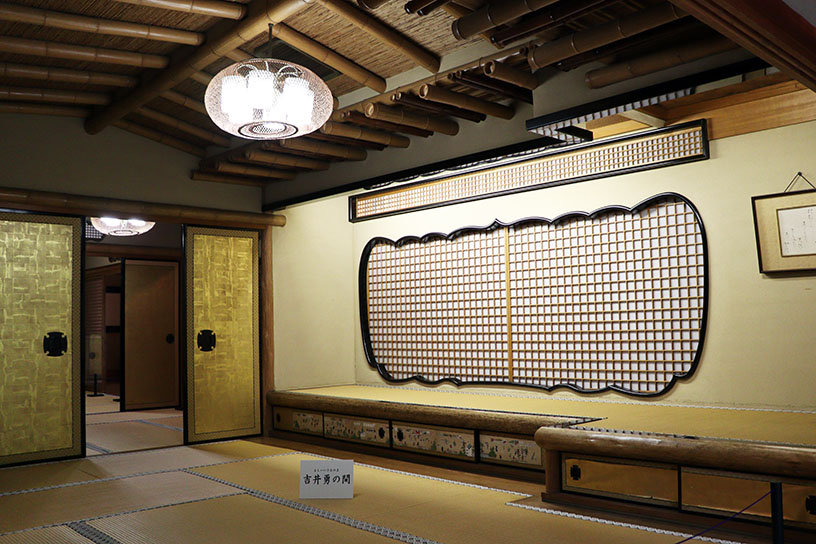

「吉井勇の間」には、花頭窓をモチーフにデザインしたのでは… と伝わる珍しい形の窓が。じつは他の部屋にも似た窓があり、一番大きいものがこちらです。

各部屋を巡るなかで驚くのが、柱や天井が凝っていること。創業者の指示により、北山杉や竹をふんだんに使用し、ケヤキや縁起の良い南天の木、貴重なしぼり丸太など、さまざまな資材が採り入れられたそうです。部屋の隅々まで、じっくり鑑賞してみましょう。

峰玉亭を出たら庭園へ。樹齢約500年を誇る北山台杉や青もみじ、一面に広がる苔と、見渡す限り美しい緑に包まれます。川のせせらぎも心地よく、日々の疲れを癒してくれるよう。創業者が願った「庭園美」と「建築美」は今も変わらず、ここ鷹峯の地に息づいています。

※9月6日(土)は12:00(11:30受付終了)までの公開

※ツアー形式によるガイドのご案内で見学いただきます(ご案内は随時・予約不要)

※9月6日(土)は12:00(11:30受付終了)までの公開

※ツアー形式によるガイドのご案内で見学いただきます(ご案内は随時・予約不要)

\あわせて楽しもう!/

京の夏の旅「涼味スタンプラリー」

しょうざん

文化財特別公開を巡るなら、「京の夏の旅」スタンプラリーをお見逃しなく! 公開箇所のなかから2箇所を拝観(見学)してスタンプを集めると、お好みの接待箇所で“涼味メニュー(冷たいものでちょっと一服)”の特典が受けられます。今回は3ヵ所目のしょうざんで利用し、アイスコーヒーをいただきました。

※スタンプラリー用紙はJR京都駅ビル2階南北自由通路沿いの「京都総合観光案内所〈京なび〉」または各公開箇所受付で配布されています。

⇒京の夏の旅「涼味スランプラリー」の詳細はこちら

※スタンプラリー用紙はJR京都駅ビル2階南北自由通路沿いの「京都総合観光案内所〈京なび〉」または各公開箇所受付で配布されています。

⇒京の夏の旅「涼味スランプラリー」の詳細はこちら

今回は公共交通機関を利用して巡りましたが、「おこしバス(京都定期観光バス)」では特別コース「京の名建築と夏の風物詩・渓涼床をたずねて」が運行されています。記事でご紹介した渉成園(枳殻邸)燕申堂、先斗町歌舞練場、しょうざん 峰玉亭の見学に、しょうざん「渓涼床」でランチが楽しめる充実のコース。京都駅発着の快適なバス移動で、涼しい車内ではガイドさんより窓から見える観光スポットのご案内もありますよ。ぜひ、チェックしてみてくださいね!

※9月3日(水)・11日(木)~15日(月・祝)は先斗町歌舞練場が仁和寺観音堂[特別公開]に変更となります。

⇒おこしバス特別コース「京の名建築と夏の風物詩・渓涼床をたずねて」の詳細はこちら

※9月3日(水)・11日(木)~15日(月・祝)は先斗町歌舞練場が仁和寺観音堂[特別公開]に変更となります。

⇒おこしバス特別コース「京の名建築と夏の風物詩・渓涼床をたずねて」の詳細はこちら

※掲載内容は2025年7月25日時点の情報です。