歴史的空間でアートに出合う

歴史を刻んできた建物には、アートがよく似合います。長い京都の歴史の中で、多くの人が支えてきた美が宿るスポットを巡ってみましょう。

【西来院】

〜 禅寺で寝転んで見る現代アート 〜

建仁寺の塔頭・西来院は今、京都で大きな注目を集める“アートなお寺”です。2028年に迎える、開山・蘭渓道隆(らんけいどうりゅう)750年遠忌に向けて大改修し、巨石を据えた方丈南庭「峨眉乗雲」や、阿波青石が蓮のように広がる玄関前の庭「九華青蓮」などの庭園が誕生。瑞々しい苔も印象的な庭では、秋にはドウダンツツジと紅葉で真っ赤に染まる絶景も楽しめるとか。圧巻は、中国出身の世界的アーティスト・陳漫(チェンマン)さんによる本堂の天井画「白龍図」。畳に寝転んでの鑑賞・撮影が推奨されているのも嬉しいポイントで、見上げると視界いっぱいに二頭の龍が迫ってきます。堂内にはさらに陳漫さんの「唐獅子図屛風」や、京都の壁画絵師・木村英輝さんによる屛風「登竜門」などの作品が点在。歴史ある禅寺で、現代アートと対面してみませんか。

なぜ京都にアートが集まる?

そもそも、なぜ京都で芸術が花開いたのでしょうか。住職の雲林院宗碩(うんりんいんそうせき)さんは、その理由を「外の人の力をうまく使ったからでは」と語ります。お寺には昔から天井画や屛風絵が奉納されてきましたが、それを可能にしたのは、時の将軍や大名の財力。「彼らは京都の文化や美意識に憧れ、資金を投じて寺社を修繕し、絵師を支えるパトロンとなりました。一方で、京都の人々は豊かな教養と美的センスを備えながらも、資金力には乏しかった。京都人の感性を洛外の人々が支援したことで、京都は“芸術の都”へと育っていったのです」。また時代が下るにつれ、京都の商家からも財が投じられるようになりました。「寺院は布教活動を行う一つのツールとして芸術作品を活用し、アーティストは自らの芸術性を表現していったのだと思います」。現在、西来院を彩るアートの中には京都の企業から寄進を受けたものも。「アーティストの心をもつ実業家が京都には多くおられる。ありがたいご縁がお寺に集まっています」

【清滝ギャラリーテラ】

〜 清流そばの古民家に宿る美 〜

嵐山からバスで約10分。清滝川のほとりに佇む築約100年の古民家ギャラリー。鮮やかな弁柄の外壁が緑に映え、土間にある薪ストーブやかまどがほっと心を和ませてくれます。店主の小林亜里さんは作家の故・水上勉さんに勧められたのがきっかけで、竹からつくる「竹紙」に魅了され、現在は西陣で竹紙専門店を、こちら清滝でギャラリーを営んでいます。竹紙や竹筆、竹を使ったアート作品が並び、ことに竹紙のランプシェードから光がこぼれる様子は息をのむ美しさ。ここでは絵画、陶芸、染織、木工などの展覧会のほか、時に音楽ライブも行われます。川のせせらぎや鳥の声をBGMに、自然とアートの調和を楽しんでみては。

【Nunuka life】

〜 築80年の“おうち”で和の器と対話 〜

哲学の道近く、閑静な住宅街に建つ器のギャラリー。築80年以上の日本家屋を店主・高橋周也さんが自ら改装した店内は、古民家の趣と和の器が絶妙にマッチした落ち着く空間です。河原の砂や蕎麦殻を敷き詰めた展示スペース、和紙作家・ハタノワタルさんによる和紙張りの机など、器を引き立てる工夫も見どころ。もともと友禅職人だった高橋さんは、未知の分野である器の世界に惹かれ、趣味が高じてお店を開くに至ったのだそう。高橋さんが現在「一押し」という漆芸家・荒川蓮太郎さんの作品は、シンプルだけれど重厚感があり圧倒的な存在感。2026年に予定されている個展にも注目です。

【同時代ギャラリー】

〜 胸高鳴るモダン建築で鑑賞 〜

三条通に面した、京都市登録有形文化財「1928ビル」2階にあるギャラリー。もとは毎日新聞社京都支局の社屋で、星形の窓やバルコニーなどモダンで愛らしい意匠が目を引きます。一時取り壊しの危機もありましたが、アーティストたちが声を上げ存続できたそう。画家で代表の髙尚赫(こうしょうかく)さんが「文化財とアートが交わることで、新しい表現が生まれる」と話す通り、100年前の木の床やアールデコ様式の空間が作品をぐっと引き立てています。芸大生からプロの写真家、現代美術家まで、週替わりで多彩な展覧会が楽しめるほか、取扱作家の作品やグッズの販売コーナーも。

京の古今空間×写真アート

KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭

寺院や町家、ギャラリー、工場跡など十数カ所の個性豊かな会場を舞台に開催される写真の祭典。2013年に京都在住の写真家のルシール・レイボーズさんと照明家・仲西祐介さんが立ち上げました。以来、毎年春に国内外のアーティスト十数組の作品を展示。各会場の特色ある空間と、伝統工芸や最先端テクノロジーとコラボした独創的な展示スタイルも見逃せないポイントです。2020年には出町桝形商店街に常設スペース「DELTA / KYOTOGRAPHIE Permanent Space」も開設。1階はギャラリー&カフェ、2階は宿泊施設となっていて、KYOTOGRAPHIEの書籍やグッズなども購入できます。「KYOTOGRAPHIE 2026 京都国際写真祭」は2026年4月18日(土)~ 5月17日(日)に開催予定。

京の古今空間×写真アート

KYOTOGRAPHIE 京都国際写真祭

寺院や町家、ギャラリー、工場跡など十数カ所の個性豊かな会場を舞台に開催される写真の祭典。2013年に京都在住の写真家のルシール・レイボーズさんと照明家・仲西祐介さんが立ち上げました。以来、毎年春に国内外のアーティスト十数組の作品を展示。各会場の特色ある空間と、伝統工芸や最先端テクノロジーとコラボした独創的な展示スタイルも見逃せないポイントです。2020年には出町桝形商店街に常設スペース「DELTA / KYOTOGRAPHIE Permanent Space」も開設。1階はギャラリー&カフェ、2階は宿泊施設となっていて、KYOTOGRAPHIEの書籍やグッズなども購入できます。「KYOTOGRAPHIE 2026 京都国際写真祭」は2026年4月18日(土)~ 5月17日(日)に開催予定。

アートな小宇宙へ

京都には独特の“小宇宙”が広がる、ちいさな美術館やギャラリーがたくさんあります。観光やまち歩きの途中で立ち寄りやすい、3つのスポットをご紹介。

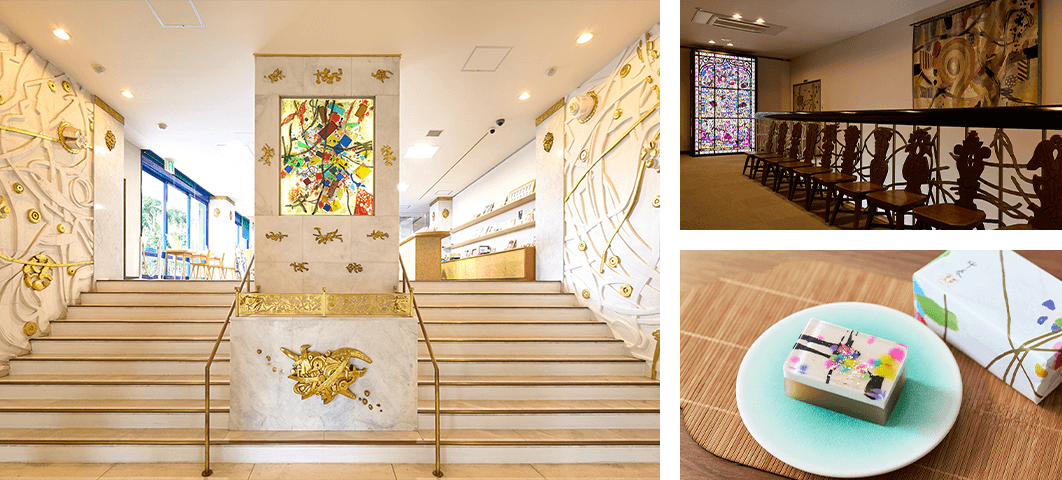

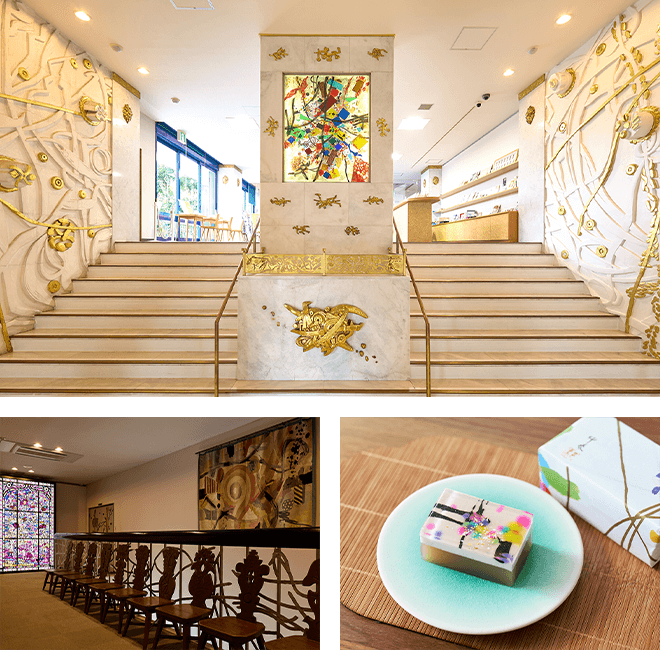

【京都府立堂本印象美術館】

〜 至る所に画家の想いが!〜

金閣寺のほど近く、大正から昭和にかけて京都を拠点に活躍した日本画家・堂本印象がつくった美術館。外観から館内装飾、休憩用に設置された椅子に至るまで、目にするものの多くが印象の手によるデザインです。扉の把手一つ一つにも作品タイトルがついているそう。「ここにも!」、「あそこにも!」と館内を歩くほど発見があり、ワクワクが止まりません。館内ショップでは、印象のステンドグラス作品に着想を得た、京菓子司・笹屋守栄による特製羊羹「光る窓」に注目。包装紙までも堂本印象のデザインという徹底ぶりです。唯一無二の世界観を、ぜひ五感で味わってみてください。

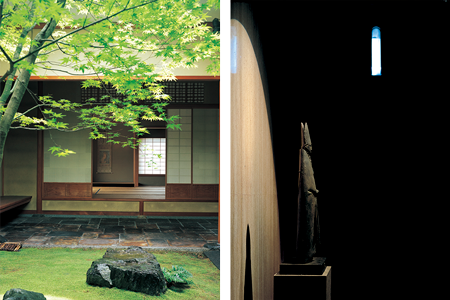

【何必館・京都現代美術館】

〜喧騒遠のく心のオアシス〜

繁華街・祗園の四条通沿いにある、5階建て。モダンなビルの最上階には、山モミジが植えられ光が降り注ぐ「光庭」や展示空間を兼ねた茶室があり、館内には静謐な時間が流れます。日本画家・村上華岳、洋画家・山口薫、多彩な美術工芸品を手掛けた北大路魯山人の作品をはじめ、国内外の近現代絵画・写真・彫刻・工芸・書などを収集し、企画展で公開しています。

【ZENBI–鍵善良房–KAGIZEN ART MUSEUM】

〜菓匠が生んだ光と木の心潤う空間〜

享保年間創業の菓子老舗「鍵善良房」が開いた小さな美術館。12代店主今西善造と親交の深かった木漆芸家・黒田辰秋をはじめとする民藝の作家や、京都ゆかりの現代美術家などを紹介。前庭や坪庭を備え光がやさしく入る空間で作品と対峙するうち、不思議と心が潤ってきます。来館特典の愛らしい干菓子も扱う隣接のショップで、京都らしい洒落た品々を選ぶ楽しみも。

【千總ギャラリー】

〜京友禅の伝統と美の源泉に触れる〜

1555年創業の京友禅老舗「千總(ちそう)」が運営するギャラリー。三条通に建つ本店2階にあり、約2万点の所蔵品から選ばれた作品が年4回の企画展で披露されます。染織資料にとどまらず、円山応挙をはじめとする円山・四条派や近代京都画壇の名匠が手掛けたお宝コレクションも多数。併設スペースでは現代アートが展示され、注目の作家も続々登場しています。

ゆったり過ごしたいアートカフェ

建物と庭、調度品が美しいハーモニーを奏で、空間自体がアートとも言える場所でゆっくりお茶が飲める……そんな素敵な場所をご案内。ぜひ旅の目的地の一つに加えて。

【THE TERMINAL KYOTO】

~ 元呉服商の京町家で過ごす贅沢時間 ~

1932(昭和7)年築の元呉服問屋。間口9m奥行き50mの広々とした京町家が、今はカフェ・ショップ・展示スペースとして活用される複合空間に。玄関すぐの「見世の間」や奥の間には若手工芸作家による作品が並び、二間つづきの座敷では奥庭を眺めながらティータイムを。木彫りの欄間をはじめ昭和初期の贅沢なしつらえをそのまま残すゆったりとした空間が、訪れた人の心を当時へと誘います。作家もののお皿でサーブされる「ガトー・フロマージュ」は濃厚なクリームチーズと、トンカ豆パウダーの桜葉にも似た甘い香りが調和した、優しい味わい。珈琲や紅茶はもちろん、抹茶ともよく合います。

【前田珈琲 明倫店】

~ 元小学校に生まれたアートな喫茶店 ~

1869(明治2)年に開校した元明倫小学校(現建物は1931年築)が、能楽にダンス、茶道、美術など京都の文化芸術に触れる拠点「京都芸術センター」に。レトロな教室の一つは、現代アートと喫茶が楽しめる店舗にリノベーションされています。中央のキッチンは、現代美術家・金氏徹平さんと建築家・家成俊勝さんによる作品「tower(KITCHEN)」。ノスタルジックな空間とダイナミックなオブジェとのギャップを目当てに訪れる人も多いそう。人気の「明倫クッキーのアイスサンド」はキャラメル、バニラ、黒ゴマ味のいずれかのアイスを、サッカーボール又はバスケットボール柄のクッキーで挟んだキュートなスイーツです。

【Cafe AUSGANG】

~ 大正ロマン薫る花街の旅館がカフェに ~

江戸初期から公許の花街として栄えた島原。もてなしの場だった揚屋(あげや)を大正期に改装した「きんせ旅館」1階のカフェでは、その豪華な雰囲気が気軽に味わえます。玄関の床には泰山タイルをはじめ色とりどりの美しいタイル、中に入ると格調高い折上格天井のホール、和洋の花鳥を描いたステンドグラス、寄せ木張りの床……まるで大正時代にタイムスリップしたかのよう。その中で味わう名物のベーグルは、店主の志賀大樹さんが国産素材にこだわり、毎朝4時から仕込む逸品。ベーグルとは思えないほどサクサクの食感が新鮮で、自家製ポテトサラダをはじめ様々な具を挟んだベーグルサンドも感動的なおいしさです。

京都のアートを持ち帰る

アートなまち・京都ならではの一品を、自分や大切な人のためのお土産にしてみませんか。京都の技が駆使されたアイテムと出合えるお店へいざ。

【ARTCUBE SHOP】

〜若冲や琳派のグッズに惚れ惚れ〜

実業家・細見家三代の蒐集品を核とし、中でも琳派のコレクションで知られる細見美術館。その地下2階にあるショップには、収蔵品モチーフのオリジナルグッズとセレクト雑貨がバランスよく並びます。伊藤若冲の絵をモチーフにしたスタイリッシュな扇子やトートバッグが目を引き、琳派の金魚や家鴨がちりばめられた御朱印帳や布香合は、思わず手に取りたくなる愛らしさ。ほかにも京都の老舗とコラボした豆皿や風呂敷など多彩なアイテムがそろい、つい時を忘れて見入ってしまいそう。入店には入館料がかからないので、気軽に訪れてみては。

【京都便利堂 本店】

〜希少な特殊印刷コロタイプの魅力〜

1887年に創業し、美術印刷やアートグッズ製作を行う「便利堂」。世界最古ともいわれる写真印刷技法・コロタイプによって国宝や重要文化財の複製を手がけ、その技術を活かしたグッズも販売しています。京都在住のアーティスト・tupera tuperaとコラボした「京都はん」もその一つで、舞妓やにしんそばがユーモラスに描かれたカードシリーズ。季節を映す美術絵はがきも多数陳列されていて、常駐の「絵はがきソムリエ」に好みを伝えると、ぴったりの一枚を選んでもらえます。滑らかな濃淡表現が特徴のコロタイプ作品が見られる、隣接のギャラリーも必見。

【芸艸堂】

〜ぬくもりの木版刷りでポップな意匠〜

1891年創業で今も木版本を発行する、美術出版社「芸艸堂(うんそうどう)」。大河ドラマ「べらぼう~蔦重栄華乃夢噺~」(NHK)に登場する版木作りや技術指導にも関わるなど、木版手摺りの技術を今につなぐ存在です。もとは着物の図案(デザイン)を描く職人の参考本を手がけており、現在は図案集のモチーフをもとに御朱印帳やぽち袋などのグッズも制作。神坂雪佳をはじめ明治~昭和の図案家によるデザインは今見ても洗練され、愛らしくポップ。木版摺りならではの鮮やかな発色も魅力です。浮世絵を含む版画作品が気軽に買えると、外国人観光客も多く訪れています。

新進気鋭の才能に触れる!大学ギャラリー

最新のアートシーンを知りたくなったら、逸材が集う芸術系大学に足を運んでみては。若手アーティストの息吹が間近に感じられます。

【京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA】

「学生の街」京都には芸術・美術大学も多く、大学内のギャラリーはほとんどが無料で入場できます。なかでも旅の途中で立ち寄りやすいのが、京都市立芸術大学のギャラリー。2023年に移転したキャンパスは、京都駅からなんと徒歩約5分! 学生・教員に留まらず国内外で活躍する作家も参加し、エッジの利いた現代アートの展覧会が開かれています。入り口がガラス張りのオープンな空間で、インスタレーションや映像作品などを気軽に楽しめるのも魅力。隣接する京都市立芸術大学芸術資料館で、開学以来収集されてきた多彩な分野のコレクションを眺めるのもおすすめです。

新進気鋭の才能に触れる!

大学ギャラリー

最新のアートシーンを知りたくなったら、逸材が集う芸術系大学に足を運んでみては。若手アーティストの息吹が間近に感じられます。

【京都市立芸術大学ギャラリー@KCUA】

「学生の街」京都には芸術・美術大学も多く、大学内のギャラリーはほとんどが無料で入場できます。なかでも旅の途中で立ち寄りやすいのが、京都市立芸術大学のギャラリー。2023年に移転したキャンパスは、京都駅からなんと徒歩約5分! 学生・教員に留まらず国内外で活躍する作家も参加し、エッジの利いた現代アートの展覧会が開かれています。入り口がガラス張りのオープンな空間で、インスタレーションや映像作品などを気軽に楽しめるのも魅力。隣接する京都市立芸術大学芸術資料館で、開学以来収集されてきた多彩な分野のコレクションを眺めるのもおすすめです。

京都アートさんぽ ~京の審美眼に触れる旅~マップ

※写真・イラストはイメージです。

※掲載内容は2025年10月17日時点の情報です。最新情報は各掲載先へご確認ください。