「会館飲み」ってナニ?

“会館飲み”について、この人に聞きました!

加藤 政洋 先⽣

立命館大学文学部教授。専門領域は人文地理学、都市研究、沖縄研究。京都における酒場事情や盛り場の歴史・変遷にも詳しく、「酒場の京都学」や「おいしい京都学—料理屋文化の歴史地理—」(ともにミネルヴァ書房)、「京都食堂探究」(筑摩書房)など著書も多数。自らの脚で訪ね、目で見て肌で感じる“フィールドウォーク”がモットーで、酒場巡りも研究のひとつであり趣味のひとつ。

「会館」が生まれた背景に京町家あり?

加藤先生によれば、京都で気軽に楽しめる酒場が登場し始めたことが窺えるのは大正期以降であるそう。顕著となるのは、更に時を経た昭和10年代からといいます。それまでは、料理屋(料亭)や花街のお茶屋、町の蕎麦屋などが「酒場使い」されていたことが、文人などの随筆や日記から読み取れるそうです。そんな京都で、他の都市にはあまり類を見ない、酒場の集合体「会館」がなぜ登場することになったのでしょうか。

京都を代表する歓楽街のひとつ、木屋町。かつては京都市電が走り、伏見を介して大阪とを結ぶ高瀬川の水運等の影響から、問屋街が形成されました。しかし1920年に高瀬川の水運が廃止。さらに1927年に市電が河原町通へと移設され、問屋街は衰退することに…。そんななか、転機が訪れたのは戦後のこと。人流や公共施設が多い河原町通では「夜のお店」の営業・出店が制限されるようになります。そこで目を付けられたのが、裏町化していた木屋町周辺の問屋外に残る「京町家」でした。

「京都の人達はその精神性からか、建て替えるのではなく、京町家というハコを残して内部を分割することを、いわば“発明”したようです。木屋町周辺には数多くの会館が誕生していくことになりますが、その背景には、京町家があったのです」

最盛期の京都では、100を優に超える会館が誕生。近代化とともに鉄筋コンクリート製や、通り抜けできる構造の「ニュータイプ」も見られるようになり、会館は多様化していきます。

「なぜ『会館』と名付けられるようになったのか… これははっきりとは分かりません。大型のキャバレーやクラブが、当時、『〇〇会館』と名付けられることもあり、それに倣ったことが要因のひとつではないかと考えられます」

幾分残る謎もまた、人々を引き付ける魅力の一つのように思えてなりません。

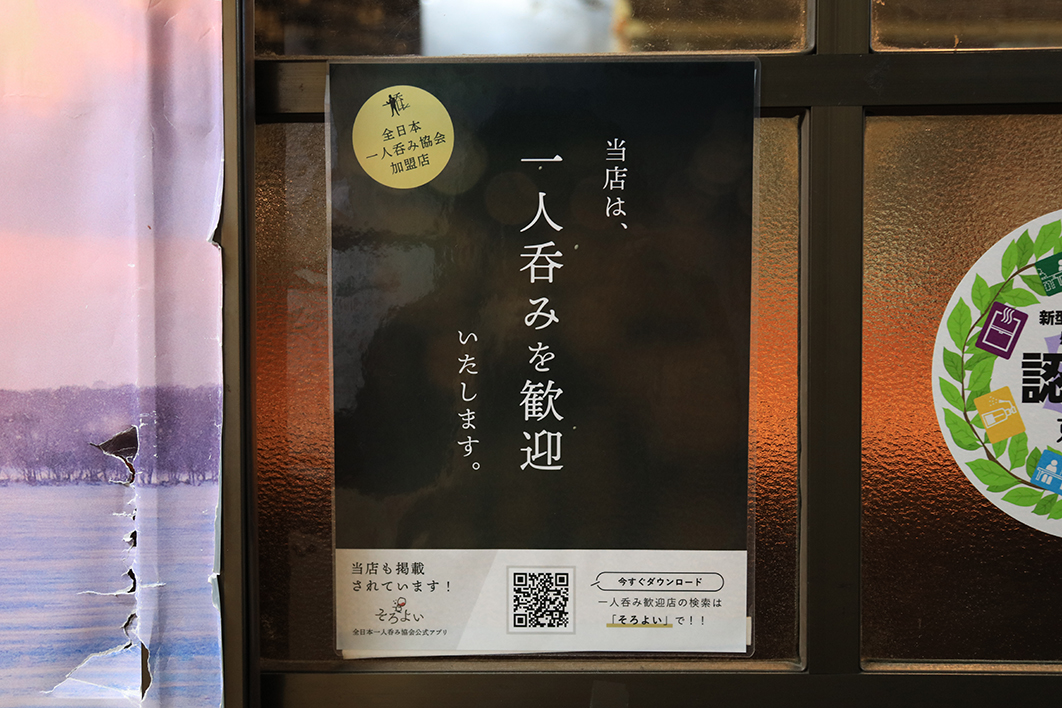

「いちげんさん」の利用も増加傾向に

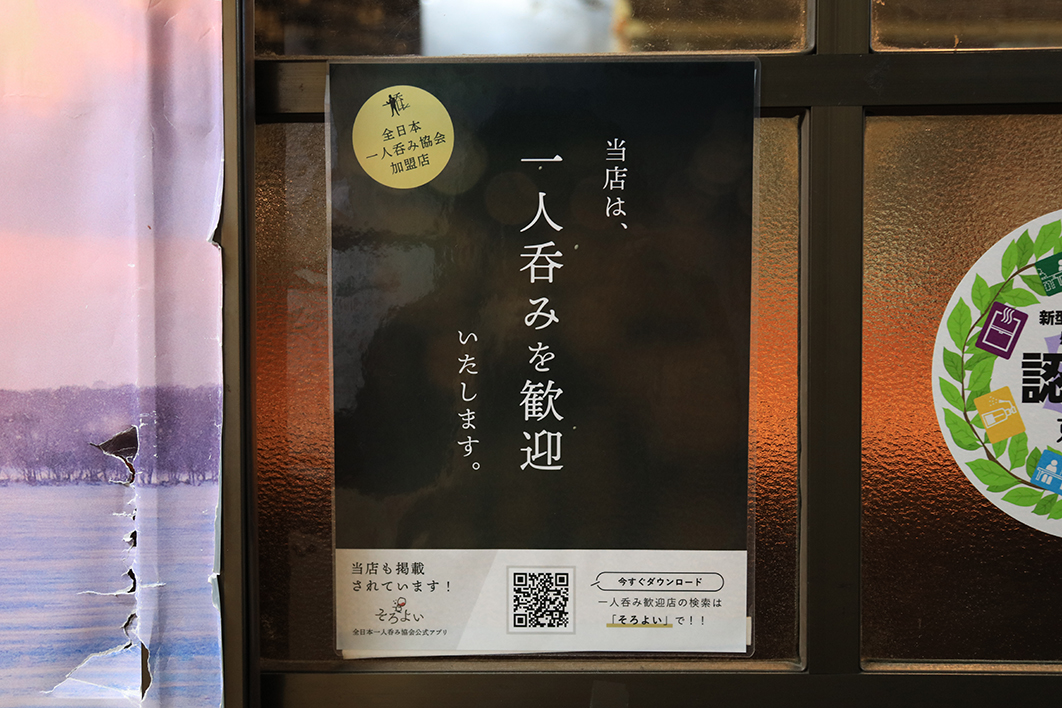

「近頃は雑誌やテレビにもとりあげられ、『中の様子』が可視化されてきて、身近になってきたのではないでしょうか。日本人観光客のみならず、インバウンドの方の利用もあり、“いちげんさん(一見さん)”にとってもハードルは低くなっていると思います。若い経営者たちの影響も大きいでしょうね」

京町家や会館の特徴に、内装を自由にリノベーションしても良いという風潮があるそう。また、その狭い店舗面積ゆえに家賃支出が抑えられるなどの条件が重なって、会館は若く新しい経営者の受け皿になっているのです。

「若い経営者は、どこか“古い”印象のある会館に新しい風を吹き込み、そのギャップのようなものが話題となる。そしてこれまで会館に足を踏み入れなかった人たちが集い、ブームが起こる。会館は古くからありましたが、“会館飲み”という言葉が聞かれるようになったのは、ここ10年ぐらいのことです。気軽に楽しめるナイトライフとして更に認知され、成長していく過渡期に立っているのではないでしょうか」

その言葉を証明するかのように、京都市内ではスタイリッシュな店舗も入居する新しい会館が誕生しています。“会館飲み”は地元民の夜の愉しみとしてだけでなく、京都観光の新たな愉しみのひとつとしても、十分な可能性を秘めているといえそうです。

加藤先生がアドバイス!“会館飲みデビュー”の心得

まずは、迷わずに足を運ぶこと!最初は誰だって初めてなんですから。どうしても緊張するのであれば、会館にもよりますが、会館入口側の路面店が入りやすいと思います。奥へ行けば行くほどディープなお店が多かったりするので、まずは入口付近のお店で緊張をほぐしましょう。

開店直後であればお客さんも少なく入店しやすいでしょうし、中を覗ける店舗であれば、外から店内の様子を窺うのも良いかもしれませんね、失礼のない程度に(笑)

狭いお店が多いので、訪ねるなら少人数で、まずはサクッと飲む。また、会館内のコミュニティもできていますので、「次はどこ行こうかな」と思ったら、店主さんにおすすめのお店を聞いてみるのも良いと思いますよ。慣れてきたら、やはり京都独特の“会館という空間”を味わってもらいたいですね。雰囲気をアテに、京都らしい酒場時間をぜひ愉しみましょう。

加藤先生がアドバイス!“会館飲みデビュー”の心得

まずは、迷わずに足を運ぶこと!最初は誰だって初めてなんですから。どうしても緊張するのであれば、会館にもよりますが、会館入口側の路面店が入りやすいと思います。奥へ行けば行くほどディープなお店が多かったりするので、まずは入口付近のお店で緊張をほぐしましょう。

開店直後であればお客さんも少なく入店しやすいでしょうし、中を覗ける店舗であれば、外から店内の様子を窺うのも良いかもしれませんね、失礼のない程度に(笑)

狭いお店が多いので、訪ねるなら少人数で、まずはサクッと飲む。また、会館内のコミュニティもできていますので、「次はどこ行こうかな」と思ったら、店主さんにおすすめのお店を聞いてみるのも良いと思いますよ。慣れてきたら、やはり京都独特の“会館という空間”を味わってもらいたいですね。雰囲気をアテに、京都らしい酒場時間をぜひ愉しみましょう。

京都で人気の会館を訪ねて

京都には現在でも会館が多く存在しますが、「四富会館」「折鶴会館」「たかせ会館」は特に人気の会館として知られています。それぞれから、観光客や一見さんの利用も多いという店舗を一部ご紹介。次の京都旅では、気になる会館・お店を訪ねてみてください!

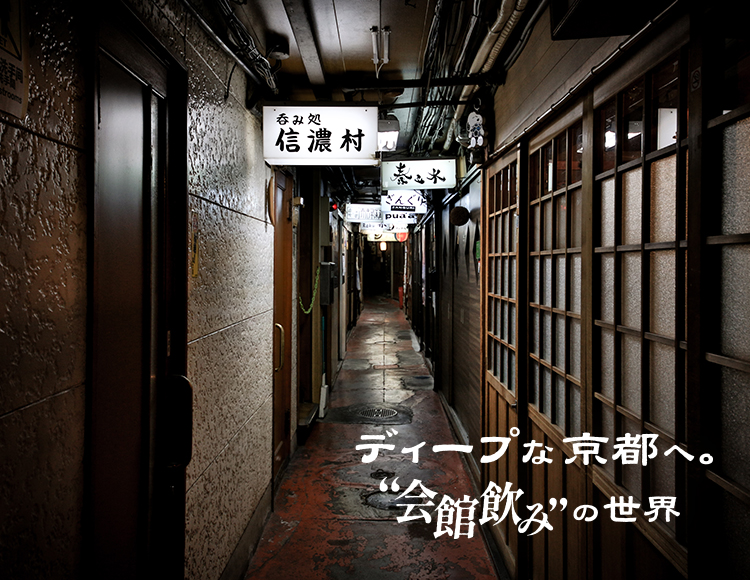

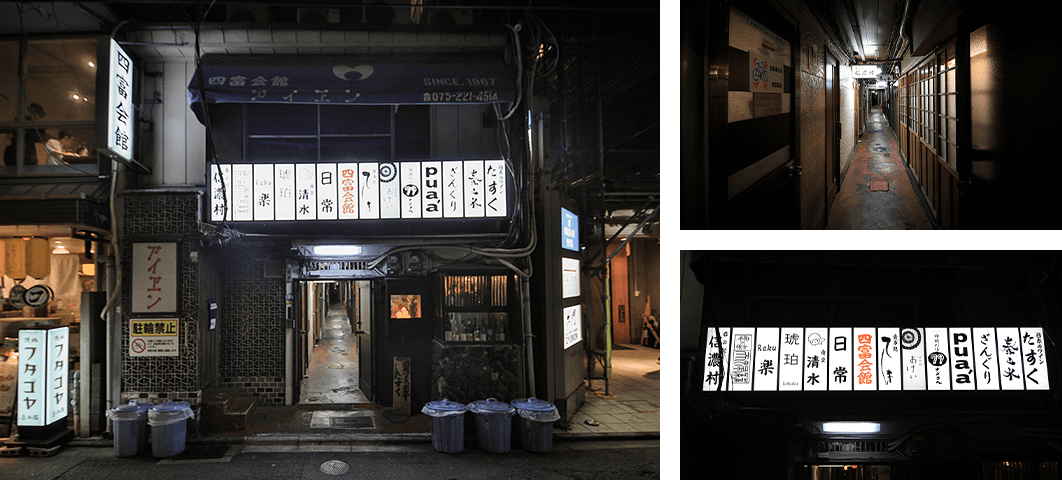

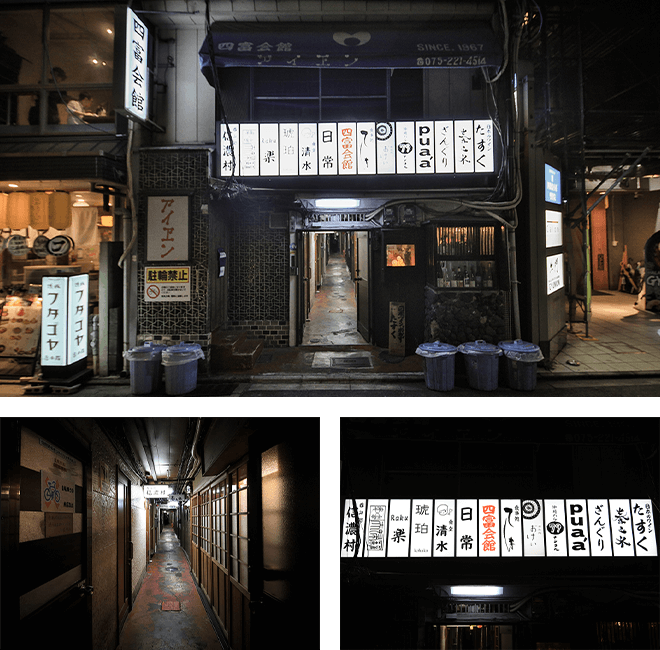

四富(よんとみ)会館

その名が示す通り、四条通から富小路通を北に進んだ街のど真ん中とも言える場所に立地。明治時代創業の砂糖問屋を改修して、昭和34年(1959)に、会館としてオープンしました。街中にありながら、時間の流れを失ったかのような独特の佇まいで、吸い込まれるように様子を窺いに訪れる外国人観光客の姿も。現在は1階中央の通路両脇で13軒が営業。立地の良さも相まってか、夕食後の「もう1軒」としての利用も多いそう。

てしま

寿司割烹で腕をふるっていた、香川県出身の店主が営むカウンター8席のお店。薄暗い会館の最奥に位置しますが、気後れすることなく訪ねてみましょう。メニューは造りや煮物、焼き物など一品料理を程よくラインアップ。初めて訪れたなら、まずは店主自慢の一品が複数味わえる「おまかせコース」をどうぞ。食べ応えもたっぷりで、2,100円というリーズナブルな価格設定が嬉しい。

たすく

「日本ワインの美味しさを広めたい」と、店主自らが産地に足を運び選んだ銘柄から、常時10種類ほどを提供する日本ワインバー。メニュー表は無く、好みや「その日の気分」に沿って、最適の1杯を提案してくれます。料理は、ワインに合うように味付け・調理された野菜のアテがたっぷり詰まったワンプレートのみという明瞭スタイル。店内は明るい雰囲気で、一人客の利用も多いそう。

pua‘a(プアア)

元保育士・イタリアンの料理人という経歴を持つ店主が営む餃子をメインとした立ち飲み屋。開店から2年足らずでありながら、会館を代表する人気店舗として知られます。代表メニューは見た目も美しい「華餃子」。東京の有名店で修業し、自らの舌で追及し完成させたという一品を、酒と一緒に楽しみたい。夕方から利用可能で、「ちょい飲み」にもおすすめです。

ざんぐり

北海道から空輸された新鮮な魚介類や地酒を取り揃えるお店。地元でもめったにお目にかかれないという、季節限定の貴重食材の取り扱いも多く、時季を変えて訪ねたくなります。是非チャレンジしたいのが、「裏メニュー」。「かゆいところに手が届く一品を」と、店主がお客さんとの会話の中から創り出すイタリアンもしくはフレンチの即興メニューです。週末を中心に「昼飲み」も営業中。

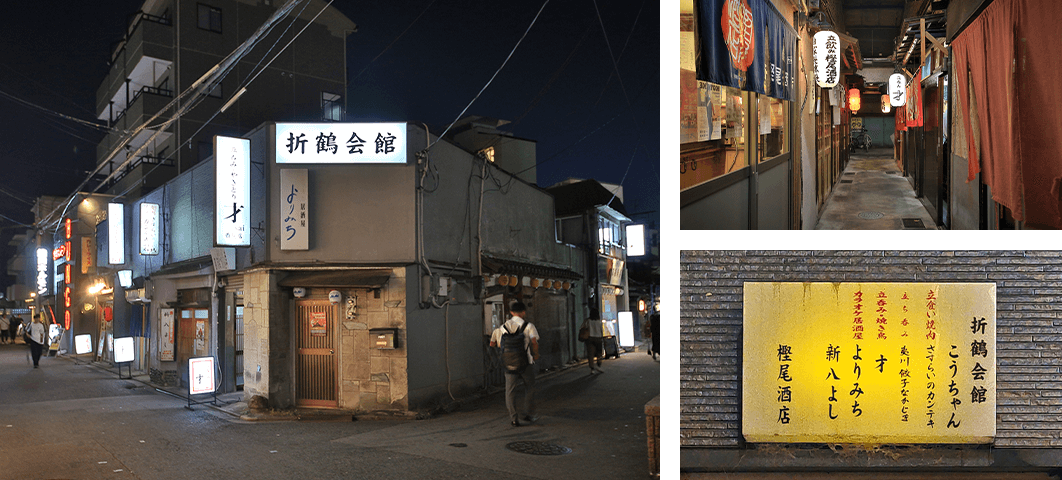

折鶴(おりづる)会館

西大路四条にある阪急「西院駅」の1番出入口から歩いてすぐ。角地を利用した三角形に近い独特の形状が特徴的な、京都唯一とされる「平屋建て」の会館です。会館内にのびる通路側だけでなく、会館外側に入口を設けるお店も多く、自然と入りやすい印象。また、比較的広い面積を有する店舗や、店内の様子を窺えるお店が多いことからも、会館飲みの“第一歩”としてもおすすめです。

才(さい)

手軽な焼き鳥や串揚げを筆頭に、ちょい飲み向けの一品や、居酒屋の定番メニューも豊富な立ち飲み屋。唐辛子を練り込んだ自家製の「辛つくね」は、クセになる辛さでファンも多い。路面から入店できる上に店舗内は比較的広く、複数の店員さんで対応されていることからも、会館飲み初心者に優しい雰囲気を感じられます。

樫尾酒店 本店

ノルウェーと日本にルーツを持つ店主がオーナーを務める立ち飲み屋です。早めにオープンすることから、「0次会」や「0.5次会」での利用にもおすすめ。さくっと食べられる一品が並ぶなか、マストで注文したいのは、種類も豊富な自家製の燻製料理。迷ったら、手軽に楽しめる3種盛りや6種盛りなどからチャレンジを。ワインやハイボール、生タイプの酎ハイとの相性抜群です。

さすらいのカンテキ 西院酒場

会館奥に位置する、珍しい立ち飲みスタイルの焼肉店(簡易な椅子も数席あり)。牛肉は、国産のA4ランク以上のものも使用するなど、食材へのこだわりも感じられます。人気のハラミとホルモン4種のセットは1,680円と、価格も全体的にリーズナブル。日替わりの一品もあり、こちらを目当てに来店される常連も多いそう。冬場にはもつ鍋も登場。

こうちゃん

立ち飲み屋の多い印象のある折鶴会館のなかにあって、椅子席でじっくりと過ごせる酒場です。150ほどあるというメニューの中からお好みを探し出すのが、この店の楽しみのひとつ。おでんや焼き鳥は1品100円からと、立ち飲み屋も顔負けといった価格設定も嬉しい。自慢の牛ホルモンメニューは、串や炒め物、刺身などから、気分に合わせてチョイスしたい。

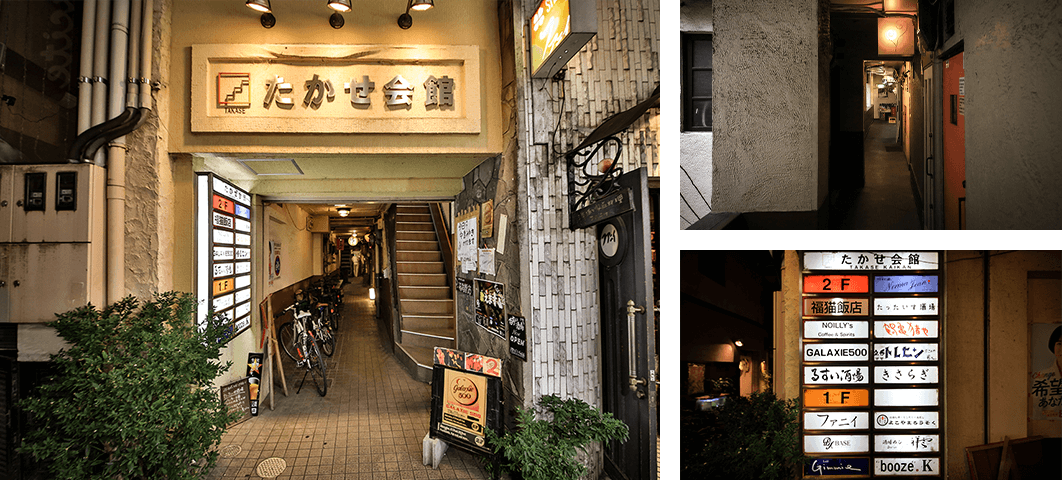

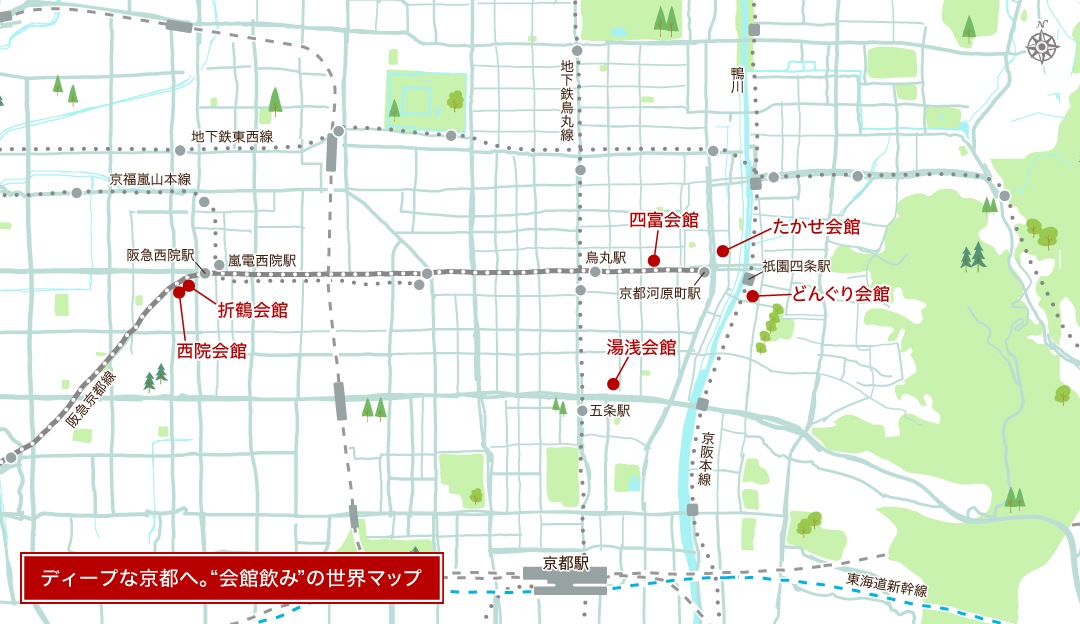

たかせ会館

四条河原町交差点から北東の方角へ歩いて5分ほど。河原町通と高瀬川の間、飲食店が所狭しと軒を連ねるエリアの一角に佇む、現存する京都最古級とされる会館です。その外観や内部の構造から、一般的な雑居ビルのように感じられますが、その実は木造2階建ての京町家を再利用したもの。比較的ゆったりとした店舗が多い上に、全店舗にお手洗いが設けられていることから、会館初心者にも優しい。

よこやまろうそく

祇園の割烹料理屋などで技を磨いた店主が切り盛りする隠れ家的和食店。意表を突かれる店名は、かつてのご実家の家業から。「出汁にはじまり出汁に終わる」と豪語するだけあり、出汁の旨味を随所に感じられる和食を気軽なアラカルトで楽しめます。ドリンクは日本酒が豊富で、休業日を利用して店主自ら仕入れに行くほどのコダワリぶり。カウンター6席の人気店であるだけに予約がベター。

たったいす酒場

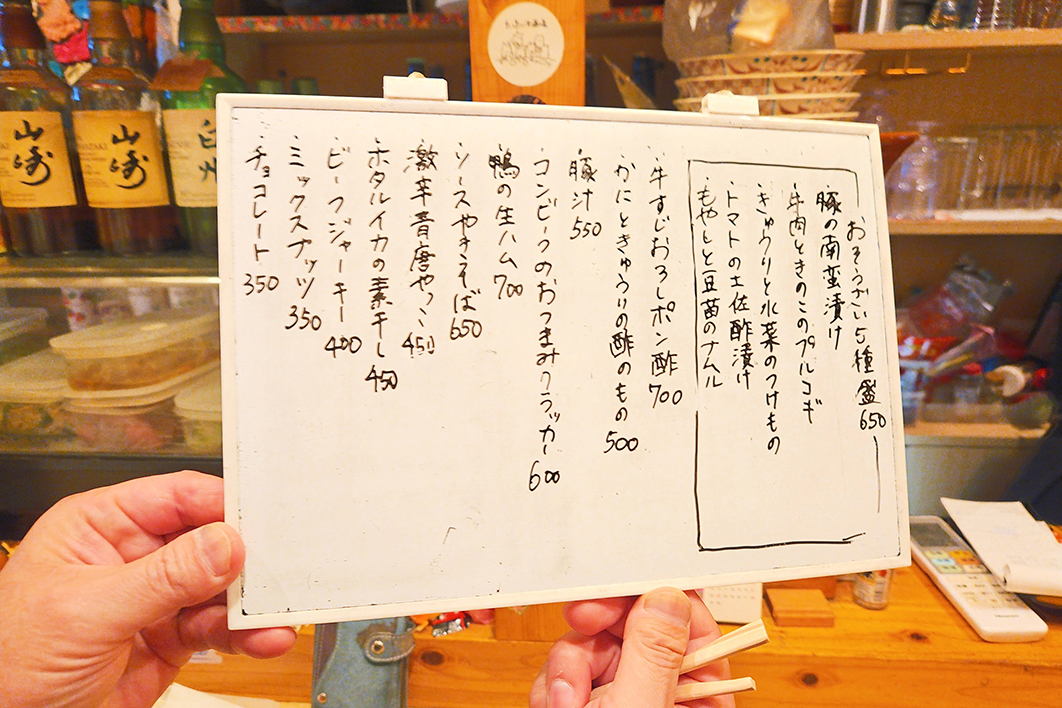

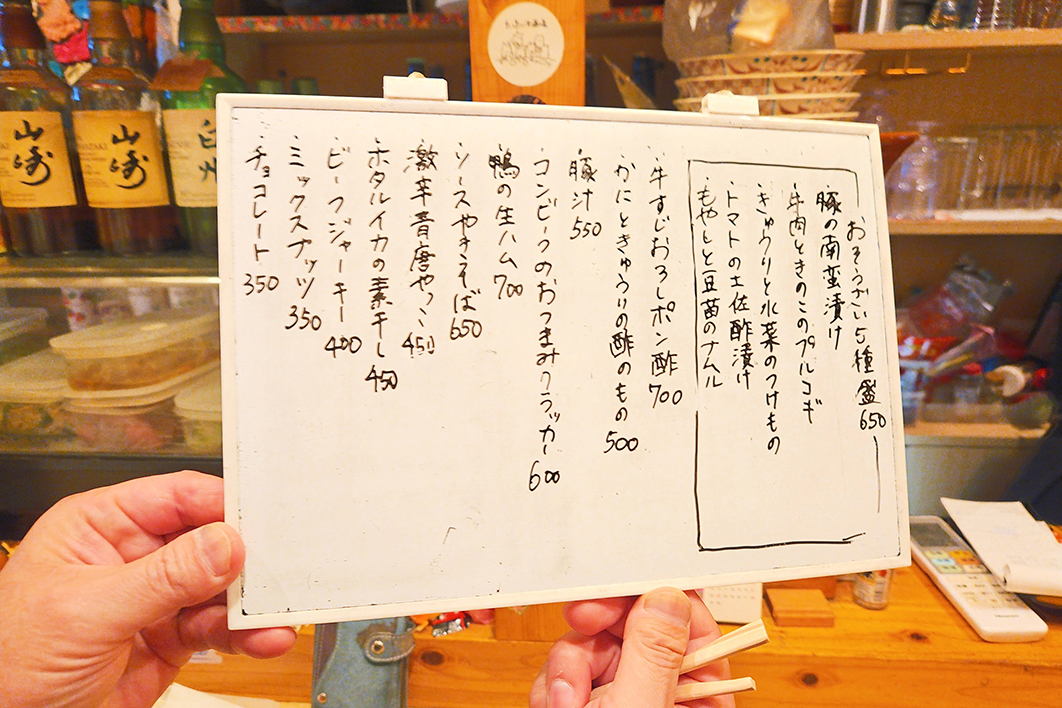

「すいていれば椅子に座って、混みあえば立ち呑みに」というスタイルが店名の由来。会館正面の階段を上がった右側奥に位置します。ドリンクは、ビールや日本酒に加え、焼酎やウイスキー、サワーなど種類豊富。店主手作りのメニューはファンも多く、まずはその時々によって内容も変わる、見た目も豪華な「おそうざい5種盛り」から試したい。

きさらぎ

中島みゆきの曲が流れることで知られ、ファンの間では「聖地」ともされるショットバー。「ファン以外の方も歓迎」で、昭和に戻ったかのような風情を味わうために訪れる人も多いそう。懐かしのフォークソング・歌謡曲のリクエストも可能(無料)。音楽と乾き物を中心としたおつまみ、そして店内のノスタルジックな雰囲気をアテにしながら、大人なひと時を過ごしたい方におすすめ。

ギャラクシー500

元ギタリストというマスターが経営する、赤い店内照明が印象的なロックバー。オルタナティブ・サイケデリック・ニューウェーブ・パンクなど、ちょっぴりマニアックな音楽が深夜まで流れ続ける。独特な空間とは裏腹に、いざ席に着けば程よい落ち着きが感じられ、酒と簡単なつまみで「気分転換の1杯を」という人にもおすすめ。音楽好きのみならず、ふらっとやって来る一見さんも多いそう。

令和に誕⽣した“会館飲みスポット”

「会館飲み」が注目を浴びている裏付けであるかのように、令和に入って以降も新たな会館が誕生しています。入居店舗には、人気店の支店や現代風のお店も多く、「会館飲みデビュー」の場にも良いかもしれません。特に話題の3つを紹介します。

西院会館

「折鶴会館」から徒歩2分ほどの場所に、2020年にオープン。立ち飲みでさくっと楽しめる「稲環」や、焼き鳥が人気の「夜中マルキ」、折鶴会館に店を構える「樫尾酒店」の3号店「西院のどんつき」などが営業中。近隣には飲み屋が多く、ハシゴ酒スポットのひとつとしてもおすすめ。

どんぐり会館

建仁寺や南座からも近い、祇園の団栗通沿いに立地。お好み焼き屋とその従業員寮をリノベーションし、2022年にオープンしました。イタリアンバルの人気店「IL LAGO」の3号店となる「シロトクロ」、韓国料理のお店「京都サムゲタンとっとり」などが入居。人気の餃子屋「夷川餃子なかじま」には、サウナを楽しむことができる異色の「餃子湯」が併設され(サウナの利用は有料・予約制)、大きな話題となりました。

湯浅会館

2024年、地下鉄「五条駅」から徒歩6分ほどの場所にオープン。人気のイタリアン酒場「ハシヤとナカセ」の2号店「STANDING OVATION」や、日本酒やワインに加え、一品料理やシメの麵料理を楽しめる「角打ちと麺 ばんさん」など6店舗が入居。朝10時から営業の「炭火ビストロ Nattsun(なっつん)」ではモーニングの提供も(11時半まで提供)。 その外観から、町家をリノベーションしたことがひと目でわかる貴重な会館のひとつ。

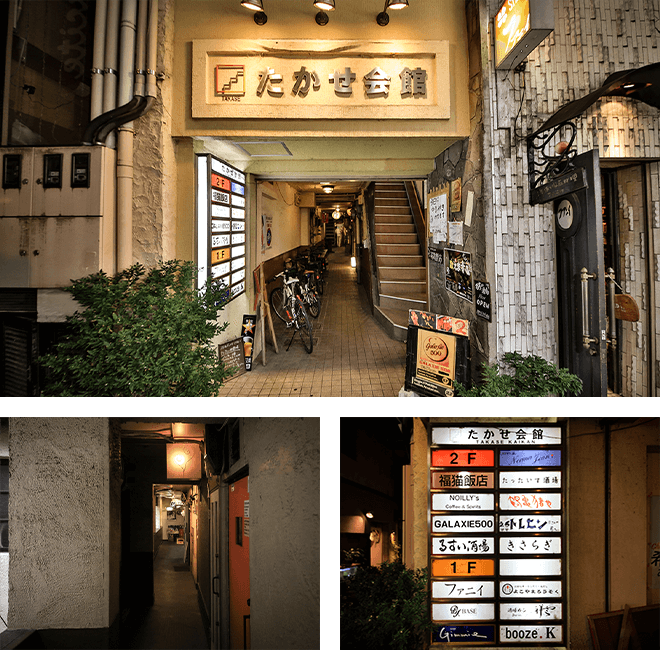

ディープな京都へ。“会館飲み”の世界マップ

会館フォトギャラリー

-

店主の個性とセンスがあらわれる内装も“味わい”のひとつ(たすく 四富会館)

-

入店の“ハードル”を下げてくれる優しい案内(ざんぐり 四富会館)

-

会館外側から入店できる店舗があるのは折鶴会館の特徴のひとつ(折鶴会館)

-

実は折鶴会館の中には通路が2本通っています(折鶴会館)

-

“先代”の「折鶴会館」看板が掲げられていた頃の写真(折鶴会館) (写真提供:加藤 政洋)

-

「鎌」と「碗」のイラストと「はいれ」の文字。優しく言い換えるなら、「どうぞお入りください」ということ (こうちゃん 折鶴会館)

-

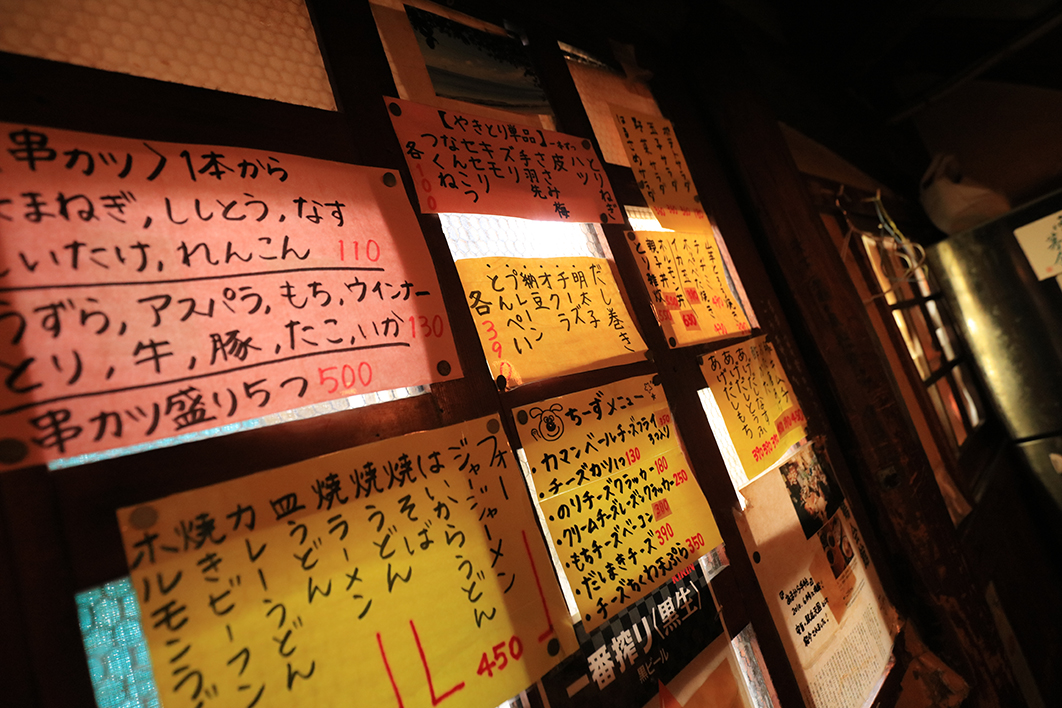

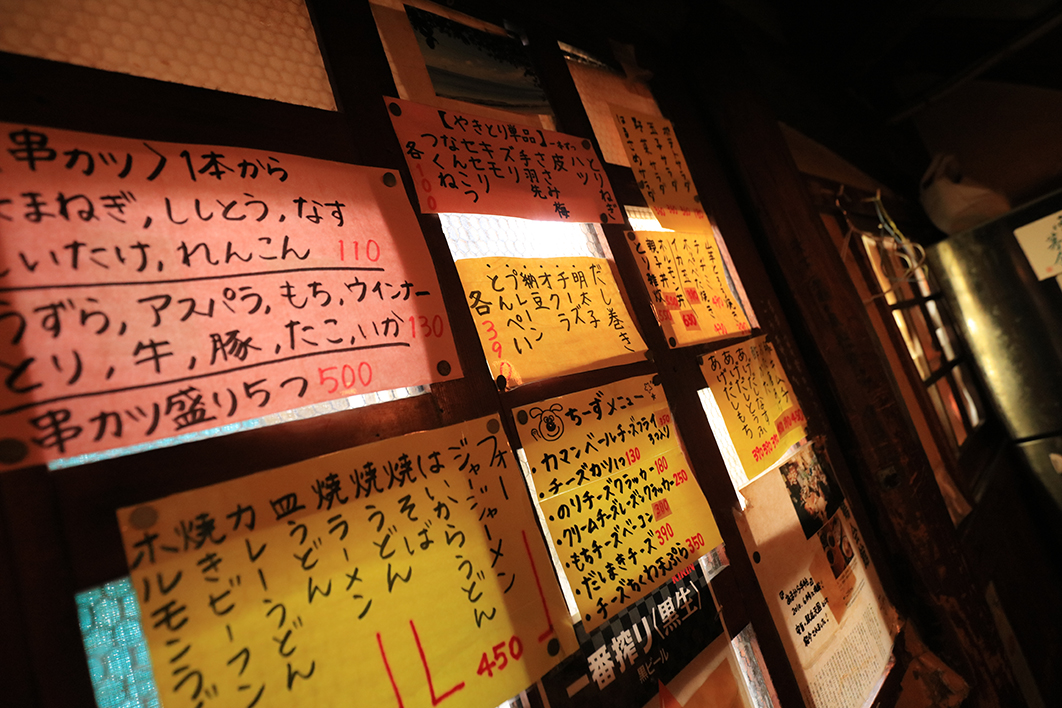

あちこちに貼り出されたメニューに心躍る (こうちゃん 折鶴会館)

-

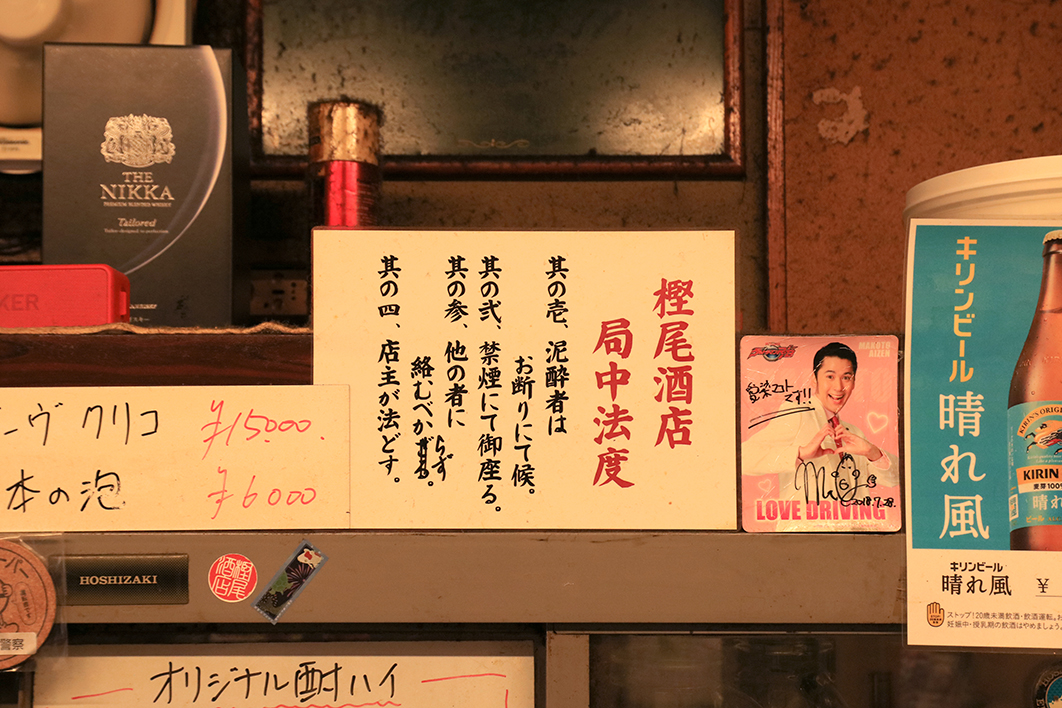

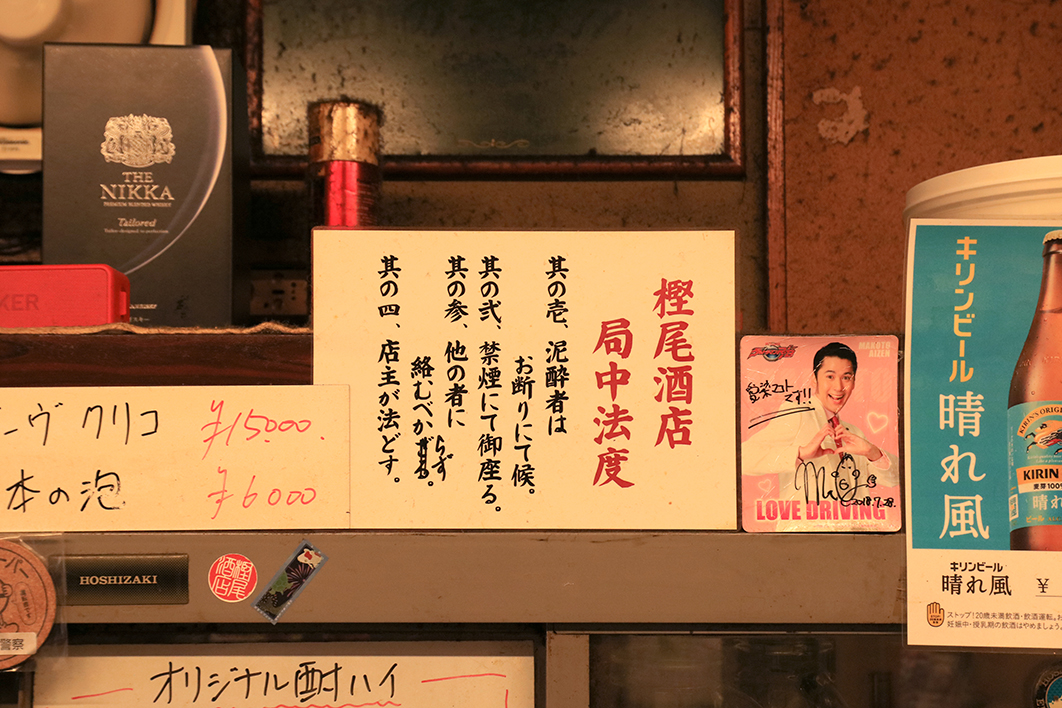

楽しく飲むためのルールが掲示されているお店もあります(樫尾酒店 本店 折鶴会館)

-

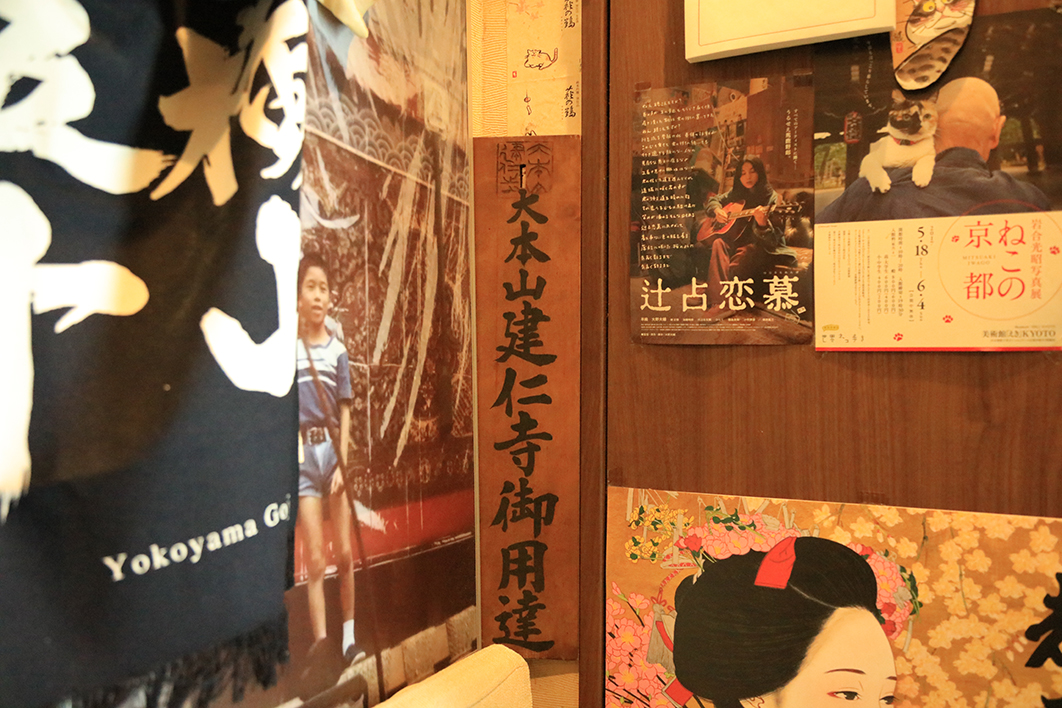

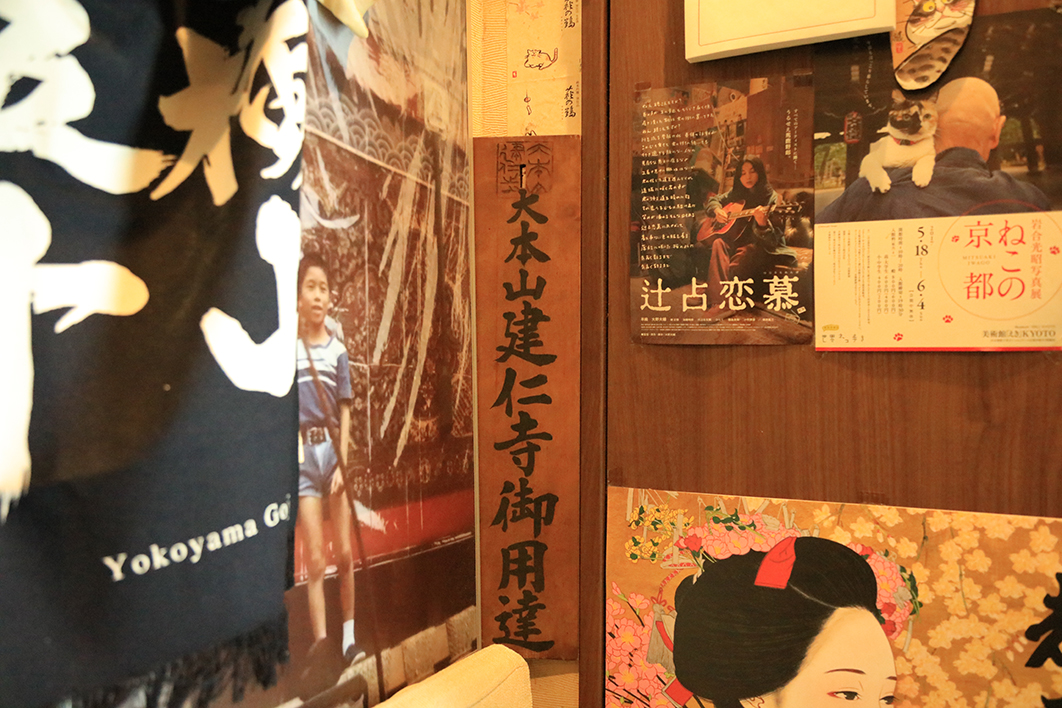

ご実家のかつての家業は、“ほんまもん”のろうそく屋さん(よこやまろうそく たかせ会館)

-

「この2つはセットで食べてもらいたい!」と、大将自慢の鯖寿司と鴨のお出汁の中華そば(ハーフ) (よこやまろうそく たかせ会館)

-

このキャッチコピーが、人の流れを変えた。一人、また一人と来店が増えたそう (きさらぎ たかせ会館)

-

資料用の写真撮影に協力してくれた常連さん。見知らぬ人と、ゆるく繋がるのも会館飲みの魅力 (たったいす酒場 たかせ会館)

※写真・イラストはイメージです。

※掲載内容は2025年11月19日時点の情報です。最新情報は掲載先へご確認ください。