「京都の建築」と聞くと、町家や神社仏閣などを思い浮かべる人が多いかもしれません。しかし、京都が近代建築の宝庫でもあることをご存知でしょうか。明治、大正、昭和に建てられた京都の西洋風建築は、さまざまな人の手と思いに守られ、現在もその佇まいを残しています。今回は、京都市内のレトロ建築をエリア別にご紹介。京都駅周辺の五条~七条、三条~四条、岡崎の3つのエリアで見られる建築の楽しみ方を解説します。ぜひ足を運んで、その魅力や歴史に触れてみてください。

京都でめぐる、レトロ建築の楽しみ方。

エリアでめぐる!京都まちなか レトロ建築めぐり

まずは京都駅周辺から 【五条〜七条エリア】

京都駅の北東方面に点在する、五条~七条エリアの名建築を紹介します。新幹線やJR各線の主要駅である京都駅に近いためアクセスしやすく、めぐりやすいのが魅力です。

紹介するのは、当時の雰囲気を大切に保存しつつモダンでおしゃれな改装を施したホテルやカフェ、自然と一体となるよう設計された博物館など4つのスポット。レトロ建築をめぐる際には、現代的なデザインや周囲の環境との調和に注目して鑑賞するのもポイントです。

京都駅周辺は宿泊施設が充実しているだけでなく、三十三間堂や東寺など定番の観光名所にも訪れやすいエリア。日帰り旅行はもちろん、ゆったりと滞在を楽しむための拠点としてもおすすめです。

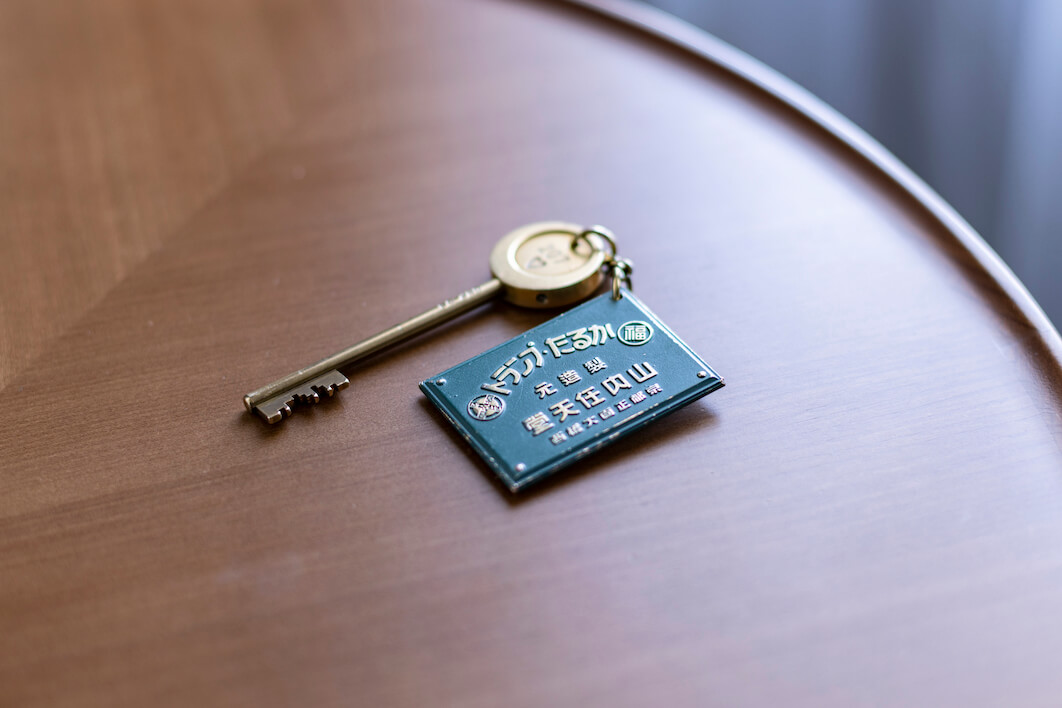

丸福樓

丸福樓

任天堂の旧本社社屋をリノベーション

旧任天堂本社 丸福樓は、創業者山内家の事務所や住居、倉庫など3つの棟を改築したホテル。7つのスイートルームを含む全18室はそれぞれ違ったデザインが魅力。昭和初期に流行したアールデコ様式がそのままにモダンで快適な宿泊空間です。リノベーションによって当時の扉やタイルなどが活かされ、木箱や温度計など歴史を感じる道具もあちこちに。最奥のクローバー棟にある旧式エレベーターや、旧本社で作っていたゲーム作品にまつわる品々を展示するライブラリーなど、見どころ満載。既存棟に挟まって建つ新築棟は安藤忠雄氏の設計。施設の多くは宿泊者限定ですが、料理家・細川亜衣氏が監修するレストラン「carta.」はディナーのみ一般予約できます。

文化財カフェでティータイム

- Kaikado Café -

昭和初期に建てられた京都市電の旧内濱架線詰所をリノベーションしたカフェ。アールデコ調の正面外壁が特徴で、高い天井と窓からは車庫だった当時の雰囲気が漂います。茶筒や珈琲缶の老舗「開化堂」の手がけるカフェで、コーヒーや紅茶、日本茶など代々店主のこだわりメニューをいただいてみては。

清水坂の元小学校で大人の修学旅行を

- ザ・ホテル青龍 京都清水 -

日本最初期の小学校として1869年に開校し、1933年に移転移築した京都市立清水小学校の校舎を活用。モダンな建築で地域に親しまれた外観はそのままに残し、階段や客室にも小学校の面影が宿っています。図書室を連想させるレストランや、法観寺・八坂の塔を臨むルーフトップバーなど館内施設も魅力。

歴史をたたえるレンガ造りの威容

- 京都国立博物館 明治古都館 -

1897年、文化財の保護を目的に帝国京都博物館として開館。宮廷建築家として名高い片山東熊が設計し、東山エリアのランドマークとなりました。フランス・ルネサンス—バロック様式を取り入れた、堂々とした左右対称の赤レンガの建築が周囲の自然と溶け込むように建つ姿は圧巻。表門(西門)等とともに重要文化財に指定されています。

※現在は、免震改修他の基本計画を進めるため展示を行っていません。

京都駅周辺エリアマップ

レトロ建築が数多く残るメインストリート 【三条〜四条エリア】

京都市内のメインストリートが走る三条~四条エリアをそぞろ歩き。寺町通~烏丸通間を結ぶ三条通は明治時代のメインストリートであり、郵便局や銀行などの近代建築が次々に建てられました。現代でも多くのレトロ建築が保存され、散策しているだけでも重厚で洗練された外観を楽しむことができます。

もちろん、中に入れば楽しみはさらに広がり、ここでは美術鑑賞をしたり宿泊したり、食事したりとバリエーション豊かに楽しめる4つの建築を選びました。流行のファッションやグルメが渦巻く現代的な通りから少し歩くだけで、歴史の痕跡が残るエリアに到着します。時代が混ざり合う不思議な感覚をぜひ味わってみてください。

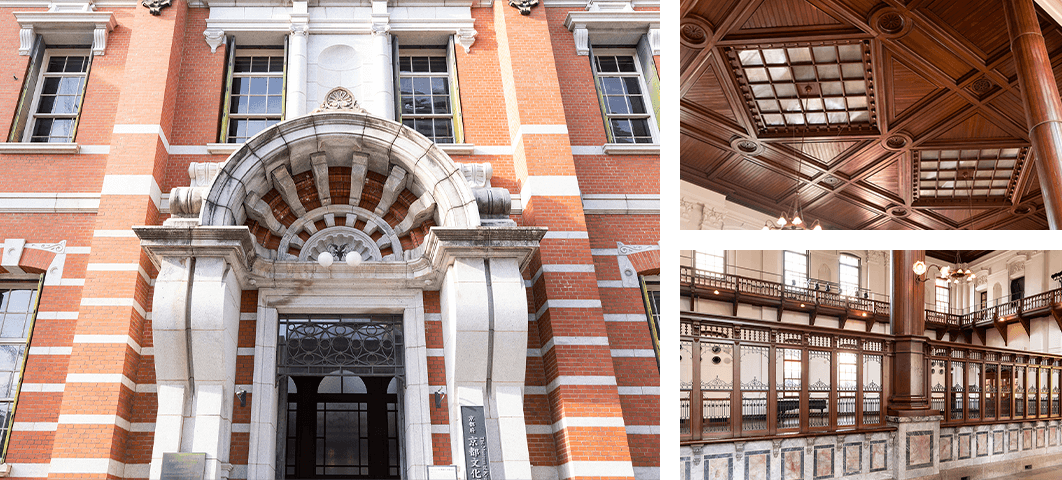

京都文化博物館 別館

京都文化博物館 別館

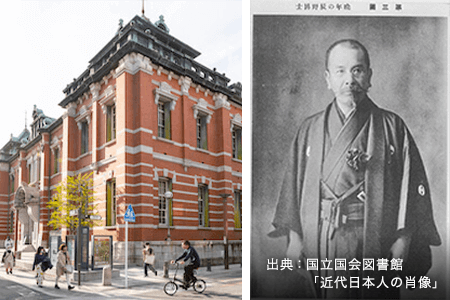

日本近代建築の先覚者、辰野金吾が手がけた元・日本銀行京都支店

京都文化博物館は考古学から美術まで、京都のことを総合的に学べる博物館。その別館が1906年に竣工した旧日本銀行京都支店です。明治を代表する建築家・辰野金吾とその弟子・長野宇平治が設計。外観の赤レンガと花崗岩の白い帯や、天井から光を入れるドーマー窓は辰野建築に特徴的な構造です。カウンタースクリーンなど、銀行らしさが今も随所に見られます。大理石の壁のどこかには、ウミユリや貝などの化石が隠れているとの噂も。中庭には前田珈琲が入っており、こちらの建物はかつての金庫室。分厚く重厚な入り口扉にも注目を。窓には銀行ならではの頑丈な鉄製の扉が見られます。

地域に愛され保存されたレトロ郵便局

- 中京郵便局 -

前身は1902年に建築された京都郵便電信局。1976年からの改築の際、地域や専門家の声を受けて外観だけを残す「ファサード保存」が日本の郵便局で初めて行われました。ネオルネッサンス様式の荘厳な雰囲気が魅力。内部は改装されていますが、入口左手の「壁面博物館」で資料展示を見ることができます。

ヴォーリズ建築で味わう北京料理

- 東華菜館 本店 -

大正時代から残る、W.M.ヴォーリズが唯一手がけたレストラン建築。外観のあちこちには遊び心ある海の幸のレリーフが。館内では美しい天井や待合室が見られるほか、2階個室にはヴォーリズの設計した調度品が今も使われています。運転手付きのエレベーターは日本に現存する最古のもので、レトロ感たっぷり。

※見学だけの来店はご遠慮ください。

石張りの外観と尖塔を残したホテル

- TSUGU 京都三条 -

1914年に建てられた旧日本生命京都三条ビルの一部を残したホテル。1983年の増築分を含めてリノベーションし、歴史と現代の利便性が融合した空間に。登録有形文化財の建物内に泊まれるジュニアスイートルームがあるほか、共用のリビングキッチンスペースからは、特徴的な尖塔を間近に眺めることができます。

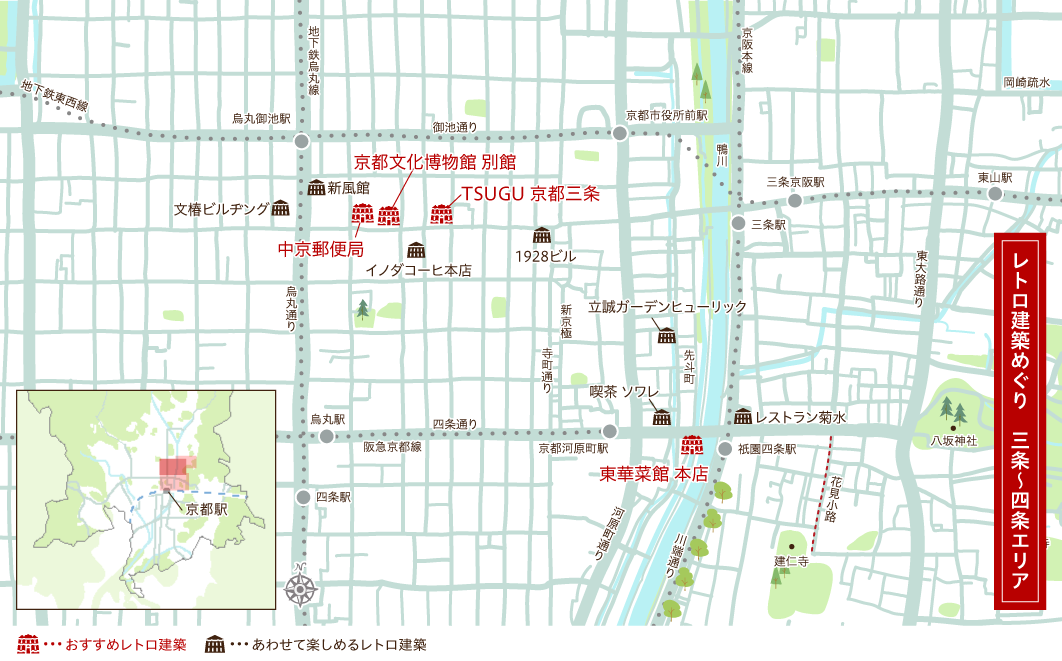

三条〜四条エリアマップ

京都の近代化に大きく影響した 【岡崎エリア】

明治維新以後、内国勧業博覧会や文化財保護の舞台となり、電力の発展や、数多くの近代建築が誕生したことから京都の近代化に大きく影響した岡崎エリア。今も大切に保存されているレトロ建築と、平安遷都1100年を記念して創建された平安神宮の大鳥居との取り合わせが美しい景観を生み出します。

また、付近には琵琶湖疏水が整備されており、水の流れも見事な眺めの名脇役。週末や祝日には展示会やマーケットなど、楽しいイベントに出合えます。

紹介するスポットには図書館や美術館など文化的な施設が多く、歴史や芸術に興味のある人は知的好奇心の赴くままに深掘りできること間違いなしです。

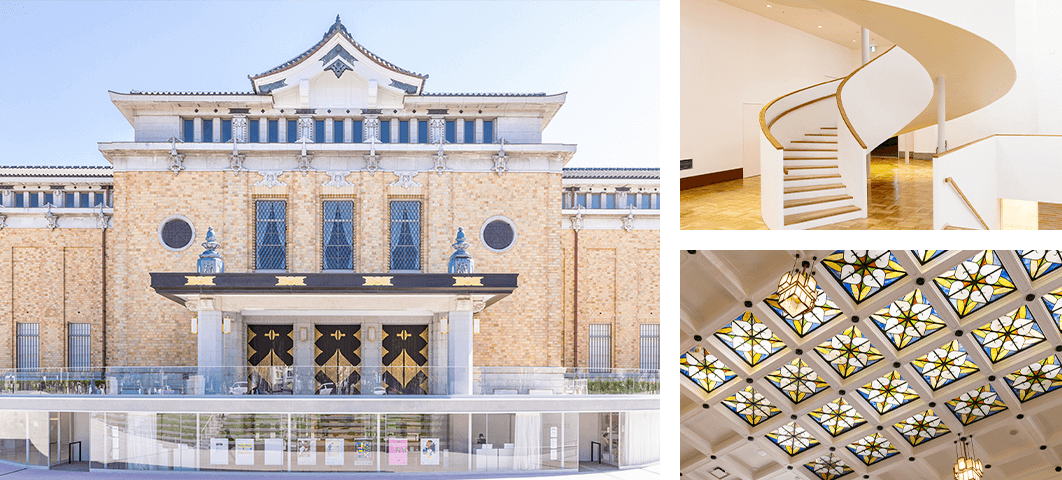

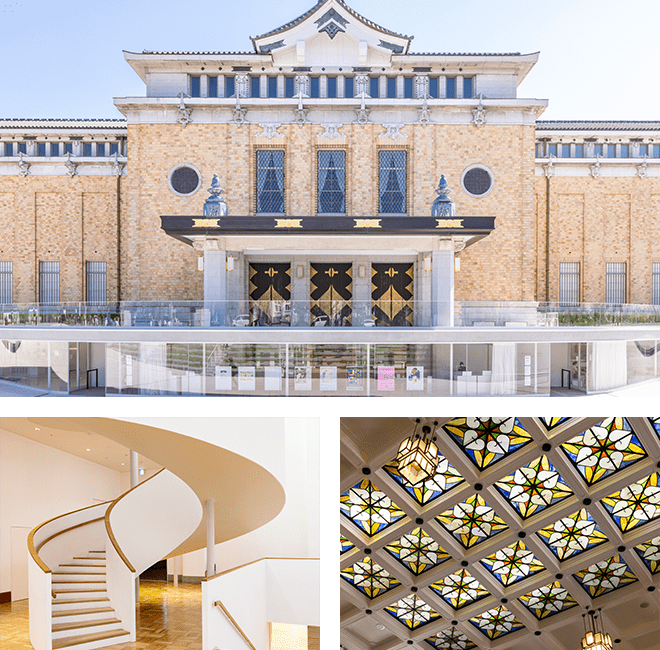

京都市京セラ美術館

京都市京セラ美術館

現存する日本最古の公立美術館

1933年に創建された、現存する日本最古の公立美術館建築。「帝冠様式」と言われる和洋折衷の建築が魅力です。2020年には古い部分の良さを残しつつ新しい要素を取り入れた大規模リニューアルが行われました。旧大陳列室を改装した中央ホールの白い吹き抜けと螺旋階段や、天窓から庭へ光が落ちる「光の広間」、レトロな階段がかわいい「西玄関」やステンドグラスが魅力の「西広間」など見どころ盛りだくさん。昔のチケット売り場や床のタイル、扉の金具など細部まで見逃せません。展示室が多く、大規模な企画展から地域美術団体の展覧会まで大小の展示が行われているのが特徴。談話室はラーニング・プログラムの拠点になっています。足を運べばきっと予想していなかった作品との出会いがあるはず。

当時の前衛的デザインを鑑賞

- 京都府立図書館 -

「関西建築界の父」武田五一による明治建築。現在では正面外壁のみが残ります。シンプルな曲線と直線が生みだす上品なデザインは当時の潮流、ウィーン・セセッションに影響を受けたもの。図書館が開催する館内見学会では、当時使われていたアール・ヌーヴォー調の家具なども見学できます。

疏水沿いにたたずむ赤レンガ

- 旧御所水道ポンプ室 -

琵琶湖疏水から京都御所の防火用水を取水していたポンプ室。京都国立博物館の設計も手がけた片山東熊と山本直三郎による作品で、京都の近代を彩る建築の一つ。赤レンガを基調としたアーチ正面の円柱付きバルコニーが見どころ。「びわ湖疏水船」の乗下船場が間近にあるので、観光船から眺めるのもおすすめ。

政治家が外交を語り合った洋室を再現

- 無鄰菴 洋館 -

明治時代の政治家、山縣有朋の別荘として造られた無鄰菴。近代日本庭園と母屋、茶室、洋館からなり、洋館では日露戦争直前に外交方針を決定する「無鄰菴会議」が開かれました。当時をしのばせる調度品のほか、壁一面の金碧障壁画など創意を凝らした内観も魅力。1階では当時の作庭を調査した展示も。

岡崎エリアマップ

京都レトロ建築ギャラリー

※写真はイメージです。

※掲載内容は2023年5月12日時点の情報です。