平安遷都以降、都として1200年を超える歴史を有する京都。長きに渡り都として栄えた、京都の食文化に欠かせないのが京野菜です。伝統的な京野菜作りを代々受け継ぐ生産農家や地元人御用達の直売所、京野菜を生かした料理をご紹介します。この機会に、京野菜の魅力に触れてみませんか。

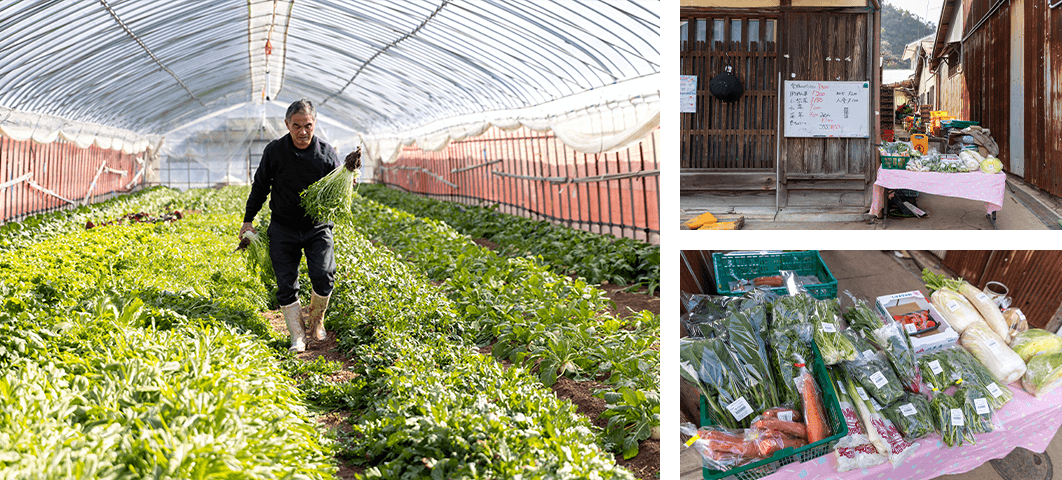

樋口農園の14代目、樋口昌孝さんに聞く“京野菜”作りのこだわり

樋口農園の14代目、樋口昌孝さんに聞く“京野菜”作りのこだわり

〜 400年続く農家のこだわりは種 〜

「京都は都があって、天皇や貴族に食べてもらういいものを作ろうとする強い思いがあったから美味しい京野菜が受け継がれてきたんでしょうね」。そう語るのは、京都市内の代表的な野菜産地のひとつである北区の鷹峯地域で400年続く農家の14代目、樋口昌孝さん。人気レストランのシェフや料亭の料理人のファンが多い「樋口農園」では、自宅兼作業場の奥に広がるハウスなどで、夏は約20種類、冬は約30種類の野菜を栽培しています。通り沿いの軒先では、収穫したばかりの野菜の販売も。お母さんは、大八車に野菜を積んで地域を回る「振り売り」もしていたといいます。「地域の人たちとの会話が弾む、交流の場でもありました」と樋口さん。野菜作りのこだわりは有機肥料、そして種だそうです。自家採種した栄養たっぷりの種から、種苗会社の協力も得て、さらに上質な種を選別しているといいます。なかでも近年、力を注いでいるのは九条ねぎ。葉ネギなのに肉厚でやわらかく、口に入れた瞬間、独特の甘みが広がります。

“京野菜”を買って自宅でも

新鮮な京野菜を探しに、直売所や青果店を訪ねてみませんか。旅のあとは、旬の京野菜を使った料理にチャレンジして、自宅で古都の滋味を堪能してみては。

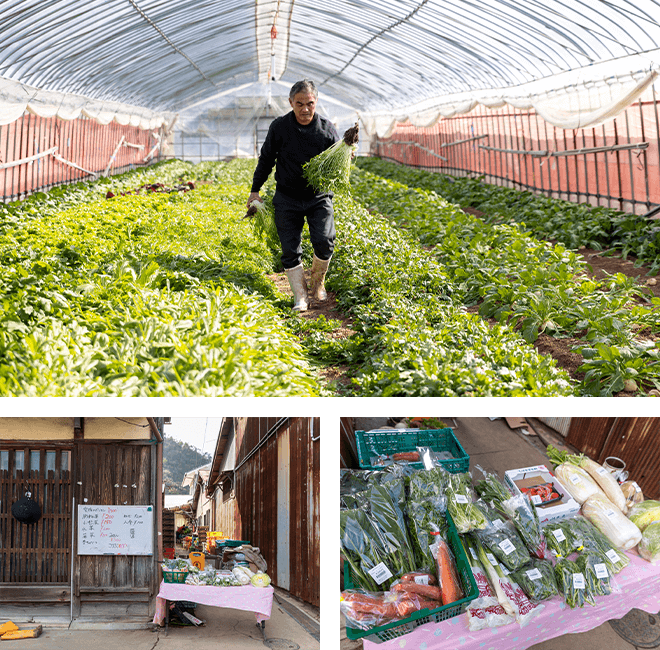

主な“京野菜”と旬の時期

京野菜とは、広くは京都で栽培された野菜を称しますが、ここでは、明治時代以前から栽培されてきた37品目の「京の伝統野菜」と、優れた品質が保証された「京のブランド産品」の中から、主な京野菜をご紹介します。

写真提供:(公社)京のふるさと産品協会

賀茂なす

江戸時代に京都市左京区周辺で栽培されていたものが、上賀茂地域を中心としたエリアに移って栽培され、明治時代に「賀茂なす」と呼ばれるようになったといわれます。ふっくらと丸い形が特徴で、ずっしりとした重さがあります。肉質が緻密で煮崩れしにくく、とろっとした食感が楽しめます。

■旬の時期:5月〜9月下旬

![]()

噛み応えのある食感が特徴やね。

鹿ヶ谷かぼちゃ

江戸時代、粟田口(京都市東山区)の農家が、奥州の津軽から菊かぼちゃの種子を持ち帰り、鹿ヶ谷(左京区)の農家にわけて栽培したところ、突然変異で現在のひょうたん形のカボチャが生まれたと伝わります。明治時代中頃は、京都で食べられるカボチャのほとんどが「鹿ヶ谷かぼちゃ」だったとか。

■旬の時期:7月中旬〜8月中旬

![]()

淡白な味わいで、どんな料理にも合わせやすい。

えびいも

安永年間(1772〜1781年)、青蓮院の門主が長崎から持ち帰った里芋の種を、老舗料亭「いもぼう」の祖先・平野権太夫が育てたのが始まり。エビのような形をした大きく良質な芋が採れるようになり、「えびいも」と名付けれられたと言われます。煮崩れしにくく、煮物に最適。

■旬の時期:11月〜1月中旬

![]()

里芋のようなねっとり感はなく、さくっとした食感。

京壬生菜

1800年代に水菜の自然交雑でできたとされます。京都市中京区の壬生寺付近で多く作られていました。葉が細長く、ヘラのような形をしていて、やわらかな食感が特徴。ほのかな辛みと香りがあり、煮物や和え物、サラダなど様々な料理で使われます。ビタミンや食物繊維が含まれています。

■旬の時期:10月〜2月上旬

![]()

千枚漬けに彩りを添える京野菜として有名。

堀川ごぼう

約400年前の豊臣家滅亡後、豊臣秀吉が築いた聚楽第の堀跡に捨てられたゴボウが、翌年に芽を出して大きく育ち、それを見つけた周辺の住民が、2年越しで栽培するゴボウを考え出したのが始まりとされます。繊維がやわらかく、芯まで味が染み込みやすく、料亭で良く使われます。ビタミンCやミネラルが含まれています。

■旬の時期:11月〜1月上旬

![]()

おせち料理の定番食材やね。スープにすると香りが引き立つ。

九条ねぎ

歴史は古く、711(和銅4)年に伏見区深草で、原種の栽培が始まったとされます。江戸時代に南区九条付近で品質の良いネギが栽培されていたことから、「九条ねぎ」の名がつきました。内側に独特のぬめりがあり、甘さと香りが強いのが特徴。カロテンやビタミンBが含まれています。

■旬の時期:12月〜6月

![]()

内側にあるあん(ぬめり)が、トロッとしてとてもやわらかくておいしいなぁ。

京たけのこ

江戸時代前期、明国の僧・隠元が孟宗竹の母竹を持って来日し、これが西山の麓一帯に定着したという説や、唐に渡っていた僧が長岡京市で植えたのが始まりという説があります。えぐみがなく、やわらかく甘みがある味わいが特徴で、全国的に最も品質が優れているとも言われています。

■旬の時期:3月中旬〜5月上旬

万願寺とうがらし

大正から昭和初期にかけて、京都府舞鶴市の万願寺地区で生まれたとされ、「京のブランド産品」認証開始初年度に認定された大型のトウガラシ。肉厚で種が少なく、辛みがなく甘いため、食べやすいのが特徴です。煮る・焼く・揚げるなど家庭でも手軽に調理できる京野菜として人気。

■旬の時期:5月下旬〜10月下旬

聖護院だいこん

文政年間(1816〜1830年)に現在の左京区聖護院に住む農家が、尾張国(現在の愛知県)から金戒光明寺に奉納された大根を栽培したのがルーツ。もともとは長大根でしたが、栽培を重ねるうちに、丸い大根になりました。辛みがなく、ほんのり甘みがあります。肉質はやわらかく、長時間炊いても煮崩れしにくい品種です。

■旬の時期:11月中旬〜1月中旬

旬の京野菜カレンダー

※天候等により時期は変更する場合があります

“京野菜”を匠の一皿で食す

一般的な野菜とは異なる特有の香りや味わいが魅力の京野菜。そんな京野菜の個性を、プロが腕によりをかけた渾身の一皿で味わってみませんか。

【エヴァンタイユ】

〜 前菜からメインまで野菜づくしのコースも 〜

岩倉の閑静な住宅地に店を構えるレストラン。シェフの森谷之雄さんは、フランスのミシュラン星付きの名店で修業したのち、1984(昭和59)年に独立、1995(平成7)年、現在地に移転しました。森谷さんは、「開店当時、野菜は料理の添え物のような扱いが多かったが、実は個性あふれる魅力的な食材」と京都の地元野菜に注目。京都産の野菜を堪能できる野菜のみのコースを始めました。2010(平成22)年には、その功績から「京野菜マイスター」に認定。コースの幕開けを飾る「季節野菜のマリネ」では、京都・大原産を中心とした15~20種類の野菜が登場し、旬の味わいが楽しめます。

【御料理めなみ】

〜 京野菜のおばんざいで四季を感じる 〜

1939(昭和14)年創業のおばんざいの名店。扉を開けると、着物に割烹着姿で迎えてくれる3代目女将・勝田桜子さんの笑顔に、ほっと気持ちがほぐれます。大鉢に盛られた伝統的な京のおばんざいや季節料理が、白木のカウンターにズラリと並ぶ様子は圧巻。今ではお馴染みとなったこのスタイルは、同店が最初ともいわれています。瑞々しい京野菜は、昔から付き合いのある八百屋から仕入れたものをメインに使用。冬は朱が鮮やかな「京人参のキンピラ」や「九条ネギのてっぱい」、春は朝掘りの筍を使った「若竹煮」やエンドウ豆で作る「翡翠豆」など、舌で季節の到来を感じることができます。

【お粥と京野菜中華 福住】

〜 素材の味わいを生かした京都らしい中華 〜

京丹後産のコシヒカリで作るこだわりのお粥と新鮮な京野菜をたっぷり使った中華料理が楽しめる一軒。京野菜は、同じ西陣で営む農家「京やさい佐伯」のものを中心に使用。「佐伯さんは市内でも長く続く農家のひとつ。土が良いのでしょうか、本当に美味しいんですよ」と店主の中村守さん。その力強い風味や繊細な食感を生かすべく、味付けはあっさりと。「京都ぽーくと色々京野菜の黒酢スブタ」や京野菜の佃煮を添えた「九条ネギと本しめじのお粥」、金ごまをたっぷり使った「蒸し鶏と京水菜の金ごまソース」など、素材ありきのアレンジを利かせた、京都らしい中華料理が魅力です。

※写真はイメージです。

※掲載内容は2025年3月31日時点の情報です。最新情報は各掲載先へご確認ください。