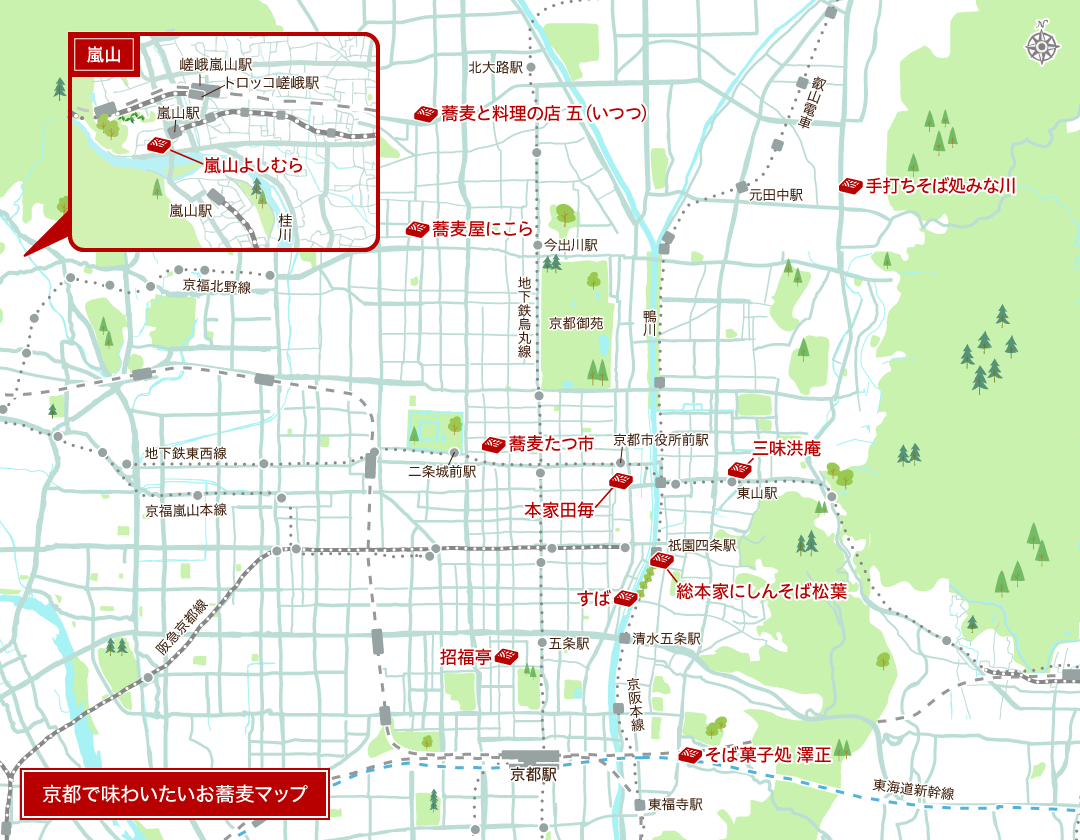

京都の麺類といえば、うどんやラーメンのイメージが強いかもしれませんが、蕎麦もじつは名店ぞろいです。

京都の歴史をひもとけば、蕎麦と京都の関係も見えてきます。江戸とはまた違った魅力がある、京都の蕎麦。

大晦日には営業時間を延長している蕎麦店もあるため、縁起物の年越し蕎麦を食べるのもおすすめ。京都で、歴史や素材に育まれた京のお蕎麦を味わってみませんか。

京都の歴史と蕎麦

京都の歴史と蕎麦

【本家田毎(ほんけたごと)】

〜 明治の始まりとともに産声を上げた、香り高い蕎麦の店 〜

明治元年(1868)に、現在地で創業した本家田毎。店名の由来は、謡曲や浮世絵の題材にもなった、信州の棚田の一つ一つに映る月「田毎の月」です。その店名を冠した「名物田毎そば」は、海苔を田、酒蒸しした帆立を月に見立てています。蕎麦粉は北海道産を使用。出汁に使う利尻産の昆布は、3年以上寝かせることで、香りや旨み成分がしっかり出てくるそう。江戸風の蕎麦に京風の出汁が香る一杯が楽しめます。

素材にこだわる京都の奥深い味

素材にこだわる京都の奥深い味

山に囲まれ、新鮮な魚介類が手に入りにくかった京都では、北前船(江戸から明治にかけて北海道と大阪を行き来した船)が運ぶ昆布や干し魚などの海産物が大切に扱われていました。その中の一つ・身欠きニシンを甘辛く煮付けて載せた蕎麦は、海が遠い京都ならではの味とも言えます。また、出汁や蕎麦の味を支える名水も、京都の蕎麦を語る上では欠かせません。京野菜をはじめとする食材にも恵まれた、京都らしさに満ちた蕎麦をお楽しみください。

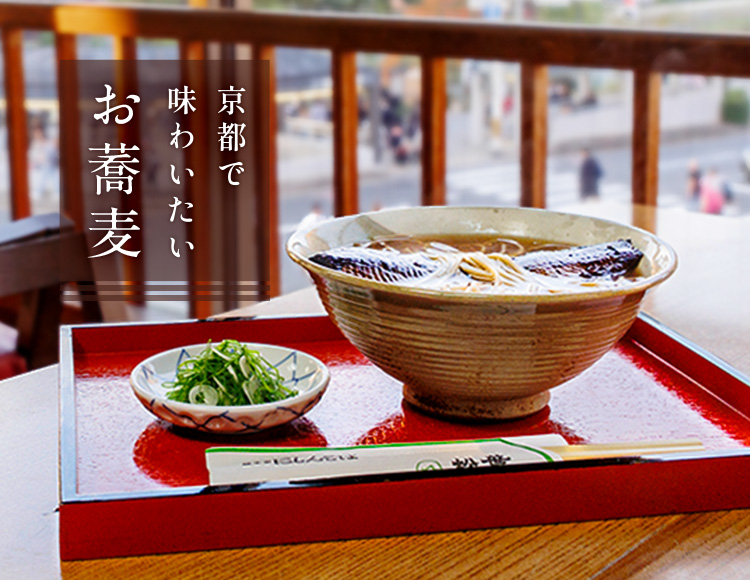

【総本家にしんそば松葉】

〜 四条大橋のたもとに構える、にしんそばの名店 〜

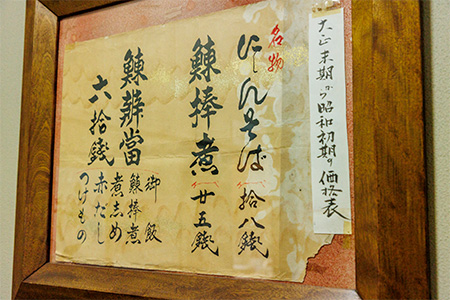

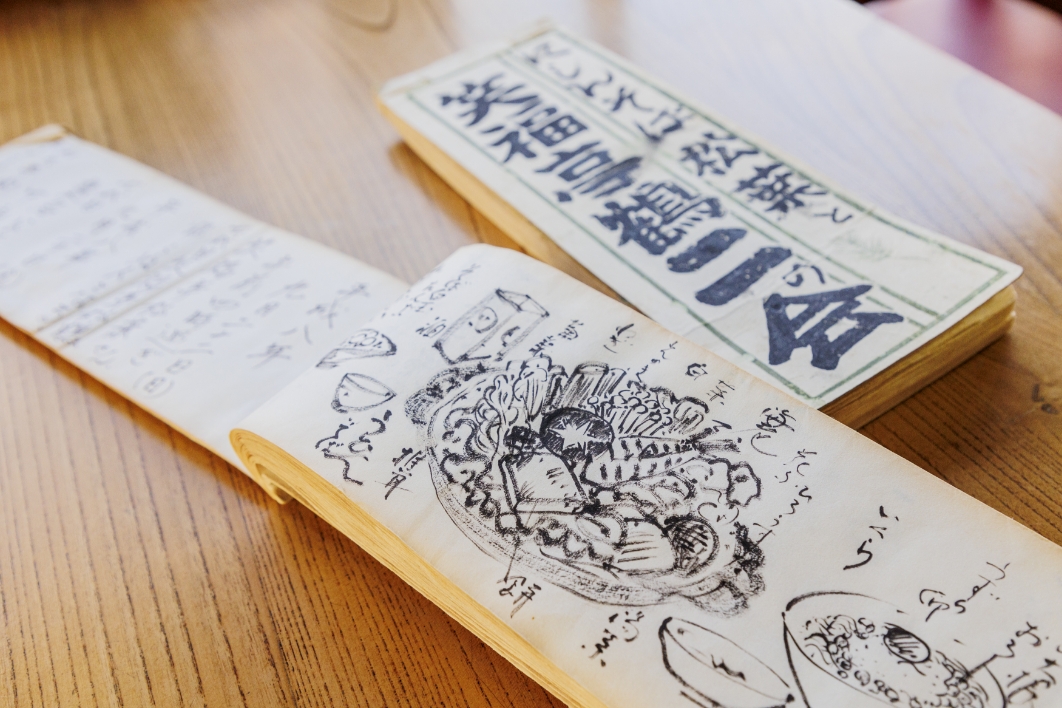

創業は文久元年(1861)。明治15年(1882)に、二代目松野与三吉が「にしんそば」を発案し、その名を轟かせるようになりました。現在も伝承される製法、味付けを守り続けています。「三味一体」を心がけ、ニシンと蕎麦、出汁のバランスにこだわった組み合わせは、滋味にあふれた癒やしの味。店内には明治時代の丼鉢や大正末期ごろの値段表、昭和末期から続く落語会の記録帳などが飾られ、お店の歴史を感じることができます。

【手打ちそば処みな川】~手打ちの細麺を京出汁で味わう~

アカデミックな雰囲気が漂う北白川に店を構える手打ちそば処みな川。手打ちの細麺を、香り高い京出汁が引き立てます。お揚げさんに大根おろしを添えた温かい蕎麦「京あげと九条葱のみぞれ蕎麦」は、京都の味覚が堪能できる一杯です。「丹波鶏」は、鶏の旨みたっぷりの出汁がたまりません。

【蕎麦屋にこら】~モダンな京町家で蕎麦前と酒を嗜む~

西陣の京町家をモダンに再生した蕎麦屋にこらでは、料理とお酒を嗜みながら蕎麦を待つ、蕎麦前の文化が楽しめます。基本は要予約で、予約なしの場合は「そば前料理三品盛り合わせ」と「ざるそばorかけそば」のセットがいただけます。追加料金で「京鴨と九条葱の南ばんそば」などに変更可能。京鴨をはじめとする京都を感じる食材を使った一品料理も揃っています。

【招福亭】~宇治の抹茶を練り込んだ茶そばが名物~

市営地下鉄「五条」駅から歩いて5分、閑静な住宅街にあり、地域の人々から愛されている招福亭。名物は自家製の「茶そば」です。宇治の抹茶を練り込んで作る「茶そば」は、つるつると喉ごしなめらか。ふわりと広がるお茶の香りがたまりません。「あまきつね」や「きざみきつね」、「衣笠」や「けいらん」といった京都ならではのメニューもあります。

風情ある京都の景色と蕎麦を楽しむ

風情ある京都の景色と蕎麦を楽しむ

山紫水明の都と評される京都。しっとり落ち着いた和の風情が漂う町並みや、清らかな水の流れ、四季折々に美しい自然を愛でながら蕎麦を味わうのは、京都で蕎麦を楽しむ醍醐味の一つです。京町家といった伝統的な建造物が当たり前のように使われているのも、京都ならでは。京都だからこそ楽しめるロケーションや、店内のしつらえ。蕎麦×京都の風景を満喫しましょう。

【三味洪庵】

〜 白川のせせらぎを眺めつつ蕎麦を楽しむ、贅沢なひととき 〜

白川が流れる閑静な住宅地に佇む、築100年を超す元乾物問屋の京町家。三味洪庵は、この歴史を感じる建物で、自家製の臼挽き十割蕎麦と鴨鍋が味わえるお店です。アンティークランプが優しく照らす趣深い店内もいいですが、テラス席から間近に眺める白川のせせらぎは風情抜群。四季折々の花や鳥を愛でつつ、国産食材で作る「京鴨と九条ネギの鴨南蛮蕎麦」や「蕎麦屋の鴨鍋」を食す、贅沢なひととき。行列ができる人気店なのも納得です。

今味わいたい!京都の新しい蕎麦スタイル

今味わいたい!京都の新しい蕎麦スタイル

京都で蕎麦がいただけるお店は数多くありますが、近頃は、今までとは一風異なるスタイルの蕎麦店が登場しています。伝統的な面と新しい面が同居する、京都のニューウェーブの蕎麦を見てみましょう。