主な展示替 前期:10月9日(土)〜11月7日(日)

後期:11月9日(火)〜12月5日(日)

本イベントは終了しました

関西初 京都で畠山記念館の名品の展覧会が開催されます。施設改築工事のため休館している畠山記念館に収蔵されている国宝や重要文化財など、様々な名品を見ることができます。今回、往復の新幹線と合わせて楽しんでいただけるフリープランなどをご用意いたしましたので、展覧会へお越しの際に是非ご利用ください。

主な展示替 前期:10月9日(土)〜11月7日(日)

後期:11月9日(火)〜12月5日(日)

本イベントは終了しました

関西初 京都で畠山記念館の名品の展覧会が開催されます。施設改築工事のため休館している畠山記念館に収蔵されている国宝や重要文化財など、様々な名品を見ることができます。今回、往復の新幹線と合わせて楽しんでいただけるフリープランなどをご用意いたしましたので、展覧会へお越しの際に是非ご利用ください。

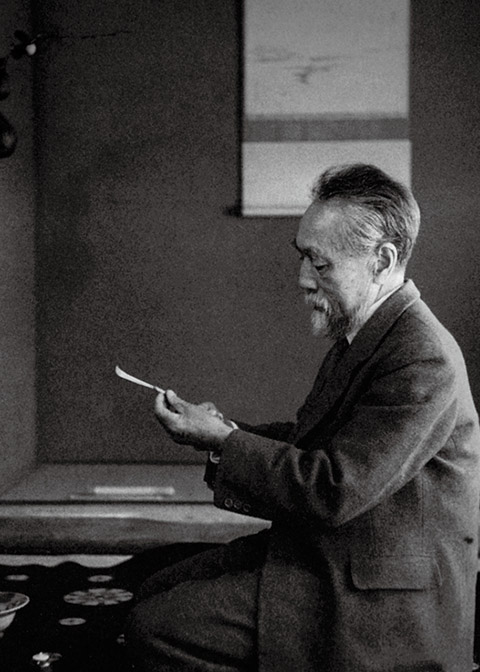

畠山記念館は、昭和39年(1964)、株式会社荏原製作所の創業者である 畠山一清(はたけやまいっせい) (1881―1971)によって東京・白金台の閑静な地に開館しました。事業のかたわら、即翁(そくおう)と号して能楽と茶の湯を嗜む数寄者でもあった彼は、長年にわたり熱心に美術品の蒐集に努めました。そのコレクションは、茶道具を中心とする日本、中国、朝鮮半島の古美術品で、国宝6件、重要文化財33件を含む約1300件にも及びます。

本展覧会は、施設改築工事のため休館している畠山記念館の「與衆愛玩」という即翁の理想を分かち合うために、関西の地において初めて200件をこえるコレクションを紹介する展覧会です。

昭和30年3月15日、好日会に出席した畠山即翁、『無茶も茶』(蓑進著、淡交社)より転載

左写真:photo © Eiji INA

右写真:昭和30年3月15日、好日会に出席した畠山即翁、『無茶も茶』(蓑進著、淡交社)より転載

重要文化財 《唐物肩衝茶入 銘 油屋》 中国・南宋時代 13〜14世紀 畠山記念館蔵 【通期展示】

閉じる

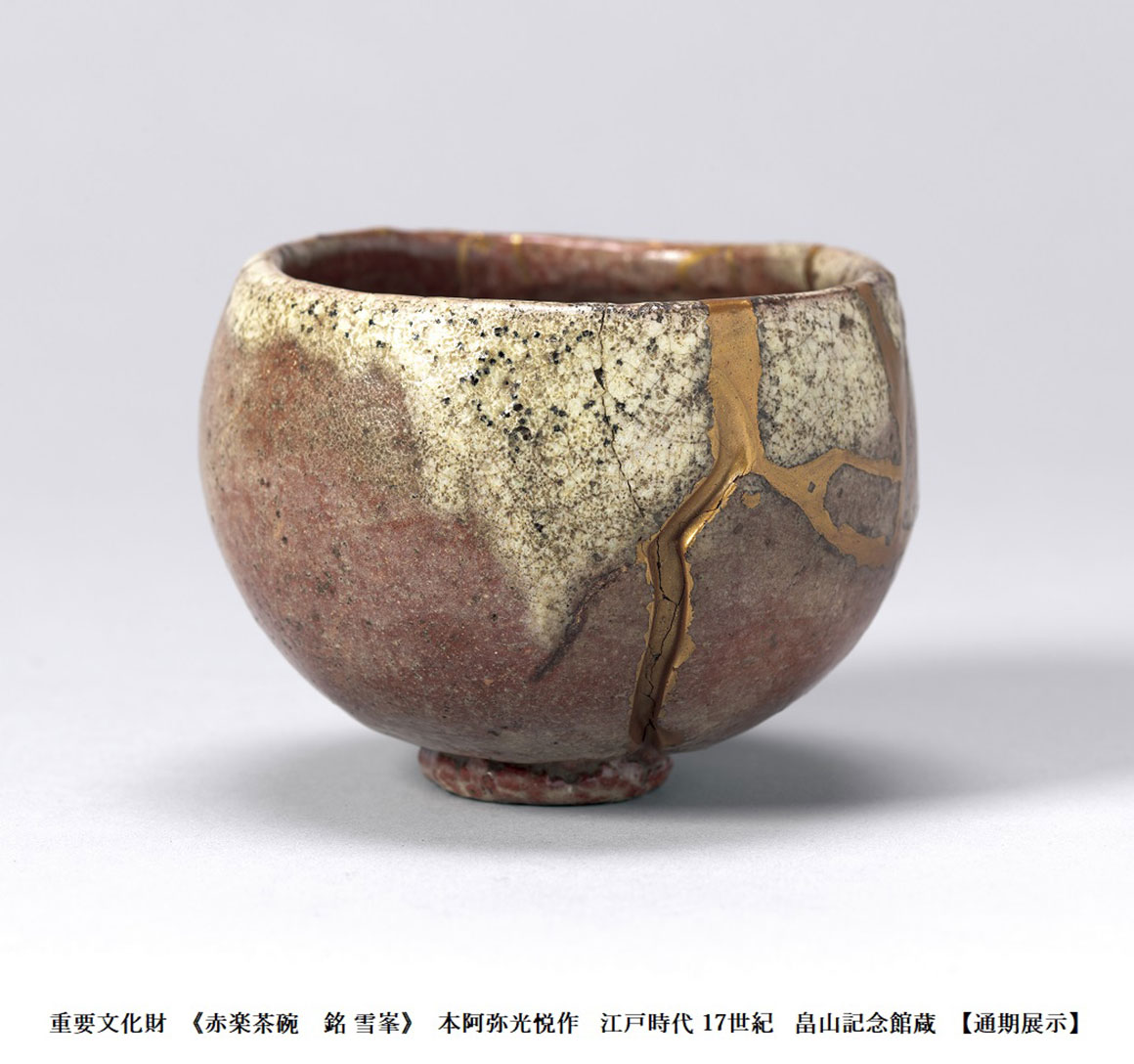

重要文化財 《赤楽茶碗 銘 雪峯》 本阿弥光悦作 江戸時代 17世紀 畠山記念館蔵 【通期展示】

閉じる

重要文化財 《志野水指 銘 古岸》 桃山時代 16〜17世紀 畠山記念館蔵 【通期展示】

閉じる

重要文化財 《青花龍濤文天球瓶》 中国・明時代 15世紀 畠山記念館蔵 【通期展示】

閉じる

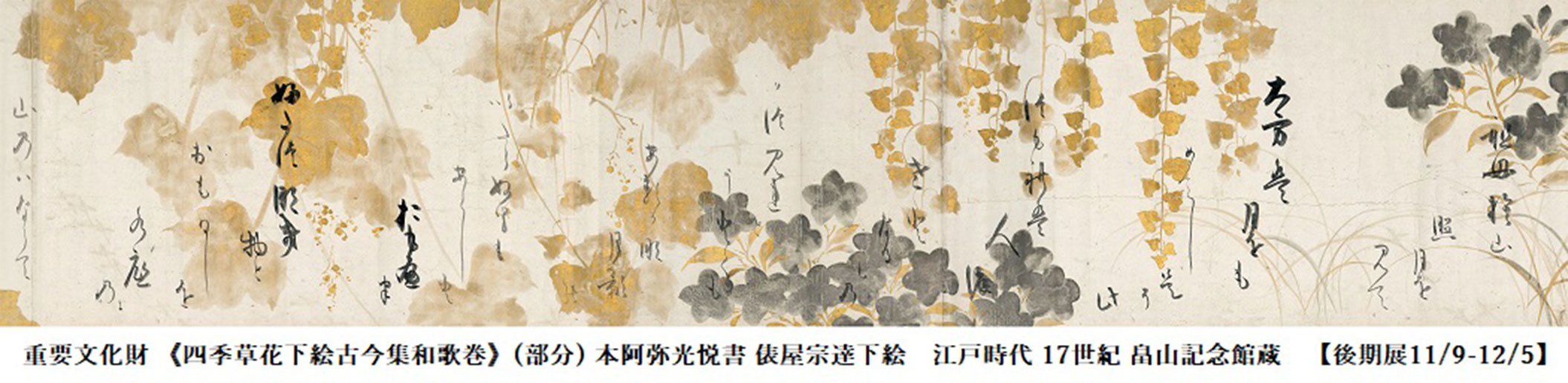

重要文化財 《四季草花下絵古今集和歌巻》(部分)本阿弥光悦書 俵屋宗達下絵 江戸時代 17世紀 畠山記念館蔵 【後期展示】

閉じる

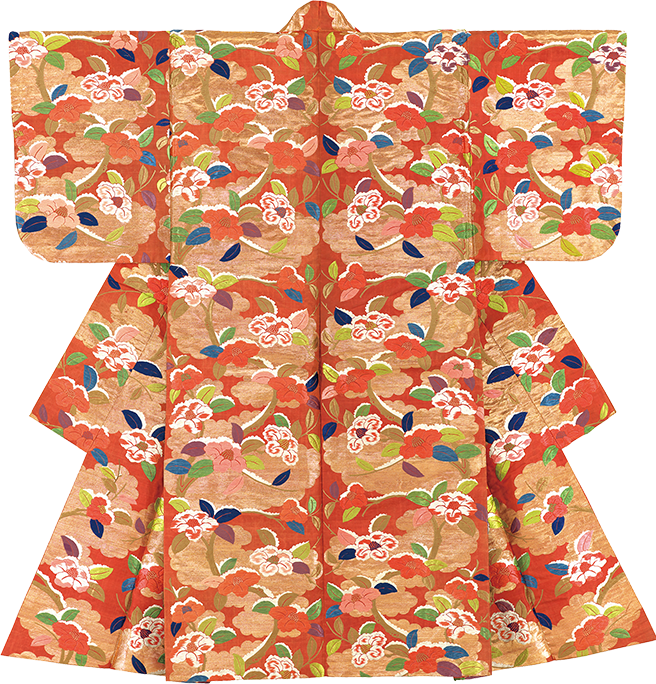

ページ上部画像(左から):重要文化財 青花龍濤文天球瓶 中国・明時代 15世紀【通期展示】/重要文化財 井戸茶碗 銘 細川 朝鮮半島・朝鮮時代 16世紀【通期展示】/国宝 蝶牡丹蒔絵螺鈿手箱 鎌倉時代 13~14世紀【前期展示】10月9日~11月7日/雲に雪持椿文様唐織 江戸時代 文化11年(1814)【後期展示】11月9日~12月5日

※掲載作品はすべて畠山記念館蔵

特別展

「畠山記念館の名品―

能楽から茶の湯、そして琳派―」へ、

新幹線で出かけてみませんか?

日帰りで

満喫

本旅行商品のお申込みで、特別展「畠山記念館の名品―能楽から茶の湯、そして琳派―」の

自由鑑賞をお選びいただけます。

往復新幹線

大人(中学生以上)

「畠山記念館の名品―能楽から茶の湯、そして琳派―」観覧料

小人(小学生)

「畠山記念館の名品―能楽から茶の湯、そして琳派―」観覧料

音声ガイド利用(ガイド:俳優 木村多江さん) or 特設ショップ1,000円金券を選択可

※特設ショップ金券について、おつりはでませんのでご注意ください。

フリープラン お申し込みはこちらずらし旅で

楽しく

ずらし旅商品のお申込みで、「ずらし旅 選べる体験」として

特別展「畠山記念館の名品―能楽から茶の湯、そして琳派―」の

自由鑑賞をお楽しみいただけます。

ずらし旅選べる体験

大人(中学生以上)

「畠山記念館の名品―能楽から茶の湯、そして琳派―」観覧料

さらに! 15時以降にずらして

ご来場の方にはうれしい!

音声ガイド利用(ガイド:俳優 木村多江さん) or 特設ショップ600円金券を選択可

小人(小学生)

「畠山記念館の名品―能楽から茶の湯、そして琳派―」観覧料

音声ガイド利用(ガイド:俳優 木村多江さん) or 特設ショップ1,000円金券を選択可

※特設ショップ金券について、おつりはでませんのでご注意ください。

※対象日および対象時間以外にお越しの場合、「ずらし旅 選べる体験」では入場できません。上記の場合、その他の「ずらし旅 選べる体験」をご利用ください。

「ずらし旅 選べる体験」 詳しくはこちら ずらし旅 旅行プランお申し込みはこちら

1000年以上にわたり、日本の伝統を守り、文化を創造してきた、京都。

現在、京都国立博物館で開催中の「特別展 畠山記念館の名品―能楽から茶の湯、そして琳派―」をきっかけに、京都で日本文化にふれる楽しみについて、同館長・松本伸之さんにお伺いしました。

最初に「特別展 畠山記念館の名品―能楽から茶の湯、そして琳派―」の概要を教えてください。

荏原(えばら)製作所の創業者であり、茶人であった畠山一清氏――即翁が収集した貴重な品々が、まとまった形で公開されるたいへん貴重な機会です。全体は、京都で育まれ、円熟した、茶の湯・能楽・琳派という3本柱で構成されています。

第1の柱である茶の湯には、どのような作品がありますか。

日本の茶の湯文化を象徴するような「唐物肩衝茶入 銘 油屋」は、注目の作品の一つです。お茶人の世界ではとりわけ名高い器で、豊臣秀吉、江戸時代後期の大茶人・松平不昧が所持しました。

不昧は参勤交代の道中でもこの茶入れが心配だったのでしょう。笈櫃(おいびつ)という外箱に収め、つねに目が届くよう、自分より前を運ばせたといいます。

作品の由来や背景にある歴史も興味深いですね。それほどの品を手に入れ、即翁も胸を高鳴らせたのではないでしょうか。

即翁の喜びは、ひとしおだったでしょう。即翁は人々と名品の素晴らしさを分かち合う「與衆愛玩(よしゅうあいがん)」の精神を大切にされていた方で、高名な品を手に入れた時には、お茶会ごとに披露されていたようです。

第2の柱は、能楽ですね。

能装束では、いわば日本文化における華美の極みをご覧いただけます。絢爛(けんらん)豪華な「雲に雪持椿文様唐織」は、宝生流の「道成寺」シテ(主役)装束です。

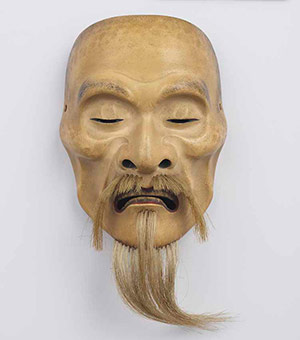

能面では、新しい時代の名品として、昭和時代の作である「能面 景清」があります。即翁がこの面を実際に身につけ、舞ったといわれています。

第3の柱は、日本美術史上で有名な琳派ですね。

創始者・本阿弥光悦と俵屋宗達が手掛けた合作の中でも傑作と称されるのが、「四季草花下絵古今集和歌巻」です。文字が光悦、下絵が宗達。大胆な構図に、個性的な文字を散らした、見事な作品です。

会場は、日本文化の魅力に溢れ、現代の私たちにも豊かなインスピレーションを与えてくれる作品ぞろいです。どなたもそれぞれお気に入りの名品が見つかるのでは、と思います。

(上)重要文化財 唐物肩衝茶入 銘油屋 中国・南宋~元時代 13~14世紀 【通期展示】畠山記念館蔵 (中央左)雲に雪持椿文様唐織 江戸時代 文化11年(1814) 【後期展示】11月9日~12月5日 畠山記念館蔵 (中央右)能面 景清 鈴木慶雲作 昭和時代 20世紀 【通期展示】 畠山記念館蔵 (下)重要文化財 四季草花下絵古今集和歌巻(部分) 本阿弥光悦書俵屋宗達下絵 江戸時代 17世紀 【後期展示】11月9日~12月5日 畠山記念館蔵

「秋の京都で、口切の新茶を嗜み、特別展を糸口に日本文化の楽しさを一歩深める経験ができるのも京都の魅力ですね。

茶の湯に関心を持たれた方には、茶道資料館で開催中の「秋季展 新茶を祝う」がおすすめです。秋は、初夏に摘み、熟成した茶葉を使い始める「口切」の季節。新茶を嗜(たしな)むことができる恒例の行事です。

また、京都には歴史ある能楽堂も多くあります。観劇のご経験がない方はぜひ一度、公演を楽しまれてはいかがでしょう。

琳派にかかわる場所は、京都に多くありますが、おすすめを教えてください。

これからの時季なら、鷹峯にあり、色づき始めの「薄もみじ」が楽しめる光悦寺がいいですよ。本阿弥光悦が営んだ芸術家村跡に創建された由緒ある寺です。

新茶を嗜む。お能を鑑賞する。紅葉をめでながら琳派ゆかりの地に憩う。大人にこそ楽しんでほしい、ぜいたくな時間ばかりですね。最後に、秋の京都旅にお出かけになる方へメッセージをお願いします。

京都は1000年以上も都があった場所で、日本文化にとって象徴のような存在です。今回の特別展をきっかけに、伝統を受け継ぎ、途切れることなく新たな歴史を積み重ねてきた京都の奥行きを多くの方にお楽しみいただけたらと思います。

※入館と呈茶はHP・電話での予約をお願いします。