東福寺 通天橋

気になる京の橋 2

シリーズ2回目となる今回は、“初夏に渡りたい橋”をテーマにピックアップ! 京都を代表する“あの橋”の驚くべき過去の姿や、今年(2018年)話題の“あの歴史上の人物”も渡った(かもしれない)橋をご紹介します。

⇒なぜ「2018年は“橋”なのか・・・ その答えはシリーズ1回目に!

【渡月橋】 絶大な人気を誇る嵐山のシンボル

風光明媚な観光地として、世界中から訪れる人が絶えない嵐山。初夏は、山肌を萌葱(もえぎ)色の緑が覆い、眺めるだけで気分がリフレッシュされそうです。その嵐山のシンボルが、大堰(おおい)川に架かる渡月橋(とげつきょう)(Google map)。京都を代表する風景となっていますが、現在の橋は意外にも新しく、昭和9年(1934)に作られたものです。

その名の由来は、鎌倉時代に亀山上皇が「くまなき月の渡るに似る」と例えたことによると伝わります。解釈は色々とあるようですが、「空に浮かぶ月が橋を渡っているようだ」とされることが多いでしょうか。なんとも優美なお話ですね。

しかし、渡月橋の歴史をひもといていくと、一説にその起源は、平安時代にまで遡るといいます。

橋を見守るように立つお寺

渡月橋を語る上で、切っても切れない関係を持つのが、橋の南側の山腹に堂宇を構える法輪寺(ほうりんじ)。多宝塔が目を引きますね。数え歳で13歳を迎えた子どもが、智恵と福徳を授かりに詣でる「十三(じゅうさん)まいり」のお寺として有名です。このお参りの帰りに、渡月橋の上でお寺の方を振り返ってしまうと、せっかくいただいた智恵が失われるといいます。この話からも、渡月橋との深い関係性をうかがわせますが、なんと法輪寺は、渡月橋の“起源”にまで関わりを持つというのです!

幾度も姿を変えた渡月橋

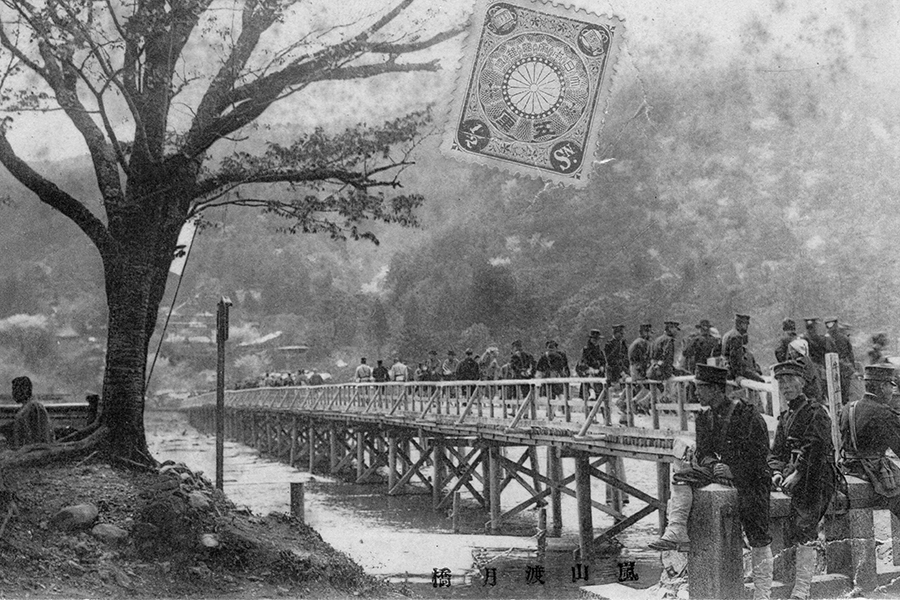

絵はがき提供:京都産業大学現代社会学部教授 鈴木康久(すずき みちひさ)

承和年間(834~848)、法輪寺の僧であった道昌(どうしょう)は、天皇の命により大堰川を修築し、橋を架けたといいます。法輪寺への参詣にも使われたこの橋は“法輪寺橋”と呼ばれ、後の“渡月橋”につながる、というわけです。

写真(絵はがき)は明治時代の渡月橋。現在の姿からは想像できないぐらいに華奢な印象ですね。この姿からも想像ができますが、法輪寺橋(渡月橋)は、架けられて以来、流失や焼亡を繰り返したそう。亀山上皇が眺めた渡月橋は、いったいどのような姿だったのでしょうか・・・

【宇治橋】 “出っ張り”に隠された謎とは…

新茶の香りに魅了される、初夏の宇治。人気の観光スポットである平等院から歩いて5分ほどの場所に、宇治橋(Google map)が架かります。パッと見たところは風情ある佇まいなのですが、橋脚は近代的ですね。それもそのはず。現在の橋は、平成8年(1996)に架け替えられたもの。しかし、この橋の起源はというと、なんと大化2年(646)にまで遡り(!)、「山崎橋(京都)」、「瀬田の唐橋(滋賀)」とともに“日本三古橋”と称されています。ところで、画面中央からやや右のあたりに写っている“ボコっと出っ張った部分”が気になりませんか? 見晴らし台でしょうか…

粋な演出で皆さんをお出迎え(笑)

くれぐれも摘まないでくださいね

“出っ張り“の謎に迫る前に、宇治橋の小ネタをご紹介。「そう京」公式Facebook(5/24公開分)では、ひと足早くネタばらしをしましたが、歩道と車道を分けるこの植え込み。正体が何か分かりますか? ちょっと“一服”して考えてみてください・・・ もう分りましたか? “お茶の街”だけに… “お茶の木”なんです! 誰かに教えたくなったでしょう♪

“出っ張り”の謎に迫ってみましょう

見晴らしは良好です!

さて、“出っ張り”に近づいてみたところ、ご覧の風景が。風も心地良く、朱色が鮮やかな“朝霧橋”、そして悠々と流れる宇治川を見渡せます。やはり「“見晴し台”としてもってこい!」 な場所でした。しかし、宇治橋の歴史を遡っていくと、永禄8年(1565)の時点で既に“出っ張り”が確認されるそう。これはただの“見晴らし台”ではないようですよ・・・

橋の守り神を祀る“橋姫神社”

参拝に行かれる方は、車にご注意を!

謎の答えは、宇治橋の西詰めから歩いて3分ほど、橋姫(瀬織津姫・せおりつひめ)を祀る橋姫神社(Google map)にありました。

古くから、「橋には霊が宿る」という信仰があり、宇治橋の霊(守り神)として祀られたのが“橋姫”。かつて祀られていた場所こそが宇治橋の“三の間”で、それこそが“出っ張り”部分であったというのです。洪水による宇治橋の流失など幾多の歴史を経て、明治39年(1906)に、橋姫は現在の橋姫神社に遷されることとなりました。ちなみに、“出っ張り”が、橋の西側から3つ目の柱間(橋を装飾する擬宝珠<柱>と擬宝珠の間)にあることから“三の間”と呼ばれるそうです。

激しい交通の往来を支えるという現代の用途に合わせ、平成になり架け替えられた宇治橋ですが、過去の信仰の形跡が今に伝えられていることは、とても興味深いですね。

【東福寺 通天橋】 もみじの大海原に架かる橋

“京都の橋”といえば、お寺の中に架かるこちらの橋を紹介しないわけにはいきません。秋は紅葉の名所として知られる東福寺にある通天橋(つうてんきょう)(Google map)です。渡ったことがある方もきっと多いことでしょうね! 通天橋とはいうものの、回廊のようで、つい“橋”ということを忘れてしまいがちですが、“洗玉澗(せんぎょくかん)”と呼ばれる渓谷に架かり、法堂から開山堂を結ぶ、修行のための橋なのです。

よく見ると、色も材質も違います

毎年のように来ていますが、本当に気づかなかった・・・

通天橋は、天授6年(1380)に架けられたと伝わります。しかし、昭和34年(1959)に発生した伊勢湾台風により倒壊。現在の橋はその2年後に再建されたものといいます。その際、橋脚は丈夫な鉄筋コンクリートに替えられたそうですが、確かにそう言われて眺めてみると、頑丈そうな姿をしていますね(今の時季は葉が多く確認しづらいですが・・・)。とはいえ、「通天」の扁額や橋の部材の一部には、創建当初のものが使われているということで、貴重な橋には間違いありません。

【東福寺 臥雲橋】“東福寺三名橋”のひとつです

初夏から梅雨の時季にかけては、通天橋を取り囲むように瑞々しい青もみじの大海原が広がります。画面奥に瓦屋根を覗かせるのは臥雲橋(がうんきょう)(Google map)。京都府の重要文化財に指定されています。東福寺境内に訪れるための参道として使われるため、こちらの橋も、きっと多くの方が渡られたことがあるでしょう。

さて、この臥雲橋と通天橋は、“東福寺三名橋”に数えられます。残るひとつはどのような橋なのでしょうか。

【東福寺 偃月橋】 あの“西郷どん”も渡った?

この日はタクシードライバーさんの案内を受ける修学旅行生の姿が

“その橋”は、昭和の作庭家・重森三玲(しげもり みれい)によるお庭で有名な方丈の西側にある偃月橋(えんげつきょう)(Google map)。西郷隆盛が江戸幕府転覆の密議を行なったという即宗院(そくしゅういん)や、龍吟庵(りょうぎんあん)への参道として使われています。境内の奥まった場所にあるため、先の二本の橋に比べると、渡ったことがある方は少ないでしょうか。“偃月=弓張り月(半月)“の名にふさわしく、中央部が緩やかなアーチ状に膨らんでいるが分かりますか?

いかにも歴史ある佇まい

こちらの橋は通天橋とは違い、橋脚部分も木造。慶長8年(1603)に再建され、国の重要文化財にも指定されています。1603年といえば、徳川家康が江戸幕府を開いたとされる年ですね。 ・・・ということは、即宗院で幕府転覆を企てた西郷隆盛もこの橋を渡ったということでしょうか。想像が膨らむばかりですが、間違い無く、2018年に渡っておきたい橋ですね!

■東福寺

【拝観時間】9:00~16:30(受付終了16:00)

※11~12月初旬は8:30~、12月初旬~3月は16:00まで(受付終了15:30)

【拝観料】通天橋・開山堂400円、本坊庭園400円

【電話】075-561-0087

【アクセス】JR奈良線「東福寺駅」・京阪本線「東福寺駅」から徒歩約10分 Google map

【公式ホームページ】http://www.tofukuji.jp/