当日レポート ~2018年8月18日実施~

京都五山送り火が終わり、連日の猛暑に比べると幾分涼しくなった京都。「そうだ 京都、行こう。」オリジナルイベント(以下、「そう京」イベント)では、8月18日(土)に百万遍知恩寺(ひゃくまんべん ちおんじ)を訪ねました。

毎月15日に行われる手作り市が有名ですが、今回のテーマはお寺の歴史や文化財を知ること。お坊様のご案内で拝観させていただいた、当日の様子をレポートします♪

⇒「そう京」イベントに参加するには、カードへのご入会が必要です。詳しくはこちら

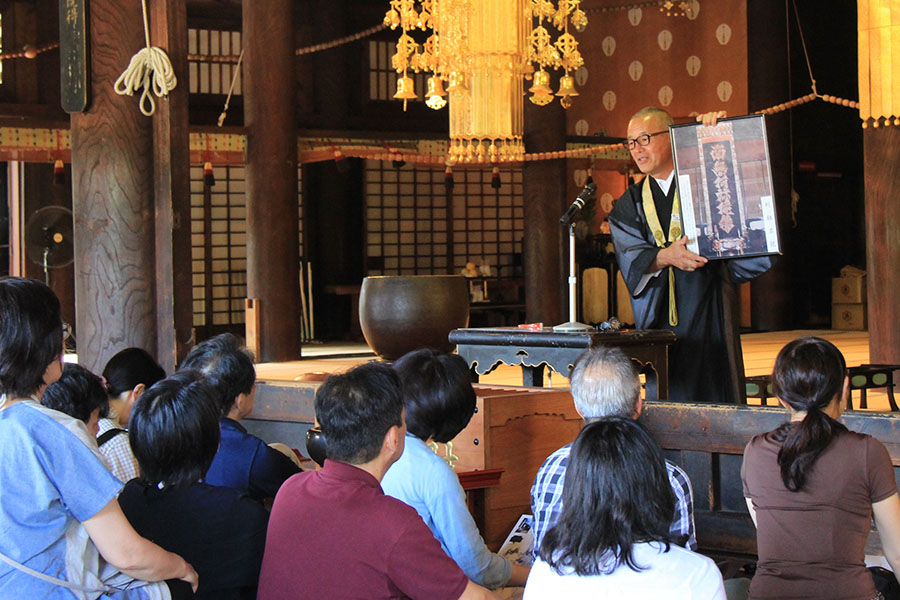

まずは、開山の法然上人を祀る御影堂(みえどう)で、執事の大河内さんからご由緒をお話しいただきました。

知恩寺の正式名称は「長徳山功徳院百萬遍知恩寺」です。一般的にお寺の名称は「○○山」(山号)+「○○院」(院号)+「○○寺」(寺号)という3つの要素で成り立っているのですが、知恩寺にはさらに「百萬遍(ひゃくまんべん)」という号が付いています。その理由は鎌倉時代に起こった疫病がきっかけだと、大河内さんに教えていただきました。

時の天皇だった後醍醐天皇は疫病を鎮めるべく、知恩寺の第八世 空圓上人(くうえんしょうにん)に祈願を命じます。空圓上人が七日七夜にわたって祈願を行ったところ、無事に疫病を鎮めることに成功。その際に「百萬遍」念仏を唱えたことから、後醍醐天皇より勅号として4つめの名前をいただいたと伝わっているそうです。

後醍醐天皇より勅号と一緒に賜ったのが「大念珠」です。当時の大念珠は宝物殿に納められているのですが、御影堂にも立派な念珠が掲げられています。1,080の玉が連なった長さ約100メートルの念珠で、重さはなんと約350キロ! 法会などの折に檀信徒が輪になって座り、念珠を回して祈願するそうです。京都では知恩寺の数珠繰り(念珠繰り)が発祥となり、お盆を過ぎた頃に各町内で子供たちが数珠繰りを行う風習がいまも息づいています。

「皆さんにも体験していただこうと思いますが、大念珠を回すのには250人ほど必要です。あと220人足りませんね」という大河内さんの言葉に、会員様の顔に笑みが広がります。

当日の参加人数は30人。今回はコンパクトサイズの念珠をご用意いただきました。

「そう京」スタッフも輪に加わり、みんなで「数珠繰り」体験です! お坊様の読経にあわせて半時計回りに念珠を回し、輪の中にひとつだけある大きな玉が自分の目の前に回ってきたら、玉を持ち上げて額に近づけます。

これを読経中に休むことなく行うのですが、意外に大変! 横からどんどん送られてくる玉を掴み損ねたり、仕舞いには二の腕がプルプルしてきたり・・・ 慣れないながらも一所懸命に取り組み、最後にはちょっとした一体感を感じられました。

続いて、諸堂の拝観へ。ご案内はお坊様の萱原(かやはら)さんに務めていただきました。御影堂の外陣は一般の方もお参りすることができますが、内陣から裏手へのルートは通常非公開。特別にご案内いただくと、法然上人坐像が祀られている真裏の壁に勢至菩薩(せいしぼさつ)が描かれていました。

勢至菩薩は智恵の光で衆生を救うとされ、同じく尊い智恵を持つ法然上人は勢至菩薩の生まれ変わりと信じられています。表からも裏からも法然上人を感じることができるなんて、昔の方は粋なことをしますね。

御影堂から廊下を渡り、大方丈を見学。写真は大方丈前に広がる庭園です。ご覧になって「あれ? 禅宗っぽい」と思われた方は鋭い! じつは禅宗の流行により、中世の浄土宗ではしばしば禅宗の様式を採り入れていました。大方丈はまさしく禅宗の方丈建築で、お庭も右に同じ。

当日は吹き抜ける風が心地よく、会員様にも縁側に腰掛けていただき、しばし休憩。知恩寺のそばには東大路通という大きな道路が走っているのですが、とても静かで穏やかに時が流れているように感じました。会員様にとっても癒やしのひとときになったのではないでしょうか。

2017年、知恩寺の7つの堂宇が国の重要文化財に登録されました。そのうちのひとつ、釈迦堂は知恩寺の本堂で、慈覚大師 円仁(えんにん)作と伝わる釈迦如来坐像が祀られています。

円仁は延暦寺中興の祖として平安時代に活躍した僧侶です。ということは、仏様も平安時代のもの?! となりますが、調査で体の一部だけが平安時代のものと分かっているそうです。

知恩寺は現在地に堂宇を構えるまで、4度の移転を繰り返しています。長い歴史のなかで火事に遭うこともあったと聴くと、「移転と火事を乗り越えて、よくぞ一部分だけでも残ってくれた!」と拍手を送りたくなりますね。会員様にもありがたいお姿を間近でじっくりとご覧いただきました。

釈迦堂の特別拝観に続いて、お次は阿弥陀堂の扉を会員様のために開いていただきました。荘厳に祀られている阿弥陀如来立像ですが、もともとは向かって右の脇壇にあったそうです。

「では、以前のご本尊は? まさか焼失?」という疑問に、萱原さんが「大阪にある一心寺という浄土宗のお寺のご本尊が戦火で焼失してしまったため、知恩寺の阿弥陀さんが移されました」と教えてくださいました。浄土宗のお寺同士のあたたかい繋がりが感じられるエピソードに、皆さまほっこり。

他にも、境内には見どころがいっぱい。加茂明神を祀ったお社、珍しい朝鮮様式の鐘楼、後奈良天皇の筆による扁額、日本に3基しかないという阿弥陀経が彫られた石碑など、あますところなくご案内いただきました。

個人の拝観であれば知らずに通り過ぎてしまう場所も、お坊様の解説を聴きながらだと「え!こんなスゴイものが、普通に境内にあるなんて!」と驚くことばかり。「そう京」イベントの醍醐味をたっぷりと感じていただけたようです。

最後に境内の奥にある墓地へお参りを。たくさんのお墓が並ぶなかで、3つ印象的な場所へご案内いただきました。左上は法然上人の御廟で、「念字門」と呼ばれる珍しい鳥居が建っています。名前の通り、漢字の「念」を象った門で、鳥居より先は念佛の世界という意味合いが込められているそうです。

墓地には、戦国武将の鳥居元忠(とりい もとただ)のお墓もあります。名前にちなんで鳥居が建てられているのがユニークですね。さらに、近年“アフロ仏”として人気を集める五劫思惟阿弥陀仏(ごこうしゆいあみだぶつ)がいらっしゃることも教えていただきました。小さいサイズながらも、ふたつ仲良く並ぶ姿は「ふたごアフロ仏」のよう! これから人気が出るかもしれません。

皆さま手を合わせ、墓地を後にしました。

イベントはこれにて終了! 現在、京都国立博物館で「百萬遍知恩寺の名宝」展が開催中(2018年9月9日まで)ということもあり、「この後、見に行ってきます」という会員様も。良い事前学習になりましたね。

「そう京」イベントでは、お坊様や神職さんにご案内いただく企画を定期的に実施しています。興味を持っていただけた方は、ぜひお申込みください♪

大河内さん、萱原さん、ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました!

紅葉のシーズンに世界遺産の東寺を、お坊様のご案内で拝観しませんか?

2018年11月23日(金・祝)・24日(土)、12月1日(土)3日間開催!

⇒「東寺 特別拝観とライトアップ先行入場」の詳細はこちら