京都の奥座敷「貴船」にたたずむ貴船神社は、清々しい緑に包まれた古社。四季折々の美しい景色を求めてたくさんの参詣者が訪れます。夏は市街地よりひんやりと過ごしやすいため、避暑地としても人気のエリアで、貴船川沿いに川床(かわどこ)が並ぶ風景は「京の夏の風物詩」にもなっています。これからの季節に大注目の貴船神社。参拝前に知っておきたい見どころをたっぷりお届けします!

“氣が生ずる根源の地” 貴船神社を知る

貴船神社は、全国に約500社を数える貴船神社の総本宮。天武天皇の御代・白鳳6年(677)にはすでに御社殿が造られていたという、京都でも屈指の歴史を誇る神社です。清流・貴船川は賀茂川の源流にあたり、また御所の真北に鎮座することから、“京都の水源を守る神”として歴代朝廷からも大切にされてきました。社殿は貴船川に沿って建ち、下流から上流に向けて、本宮・結社・奥宮の三社が鎮座しています。

御祭神は・・・

【本宮・奥宮】タカオカミノカミ=水の供給を司る龍神

【結社(ゆいのやしろ、中宮)】イワナガヒメノミコト(磐長姫命)=コノハナサクヤヒメノミコト(木花開耶姫命)の姉

奥宮は、一説によるとクラオカミノカミとタマヨリヒメノミコト(玉依姫命)も合祀されているといわれ、これらの御祭神が「貴船大神」「貴船明神」と総称されています。

タマヨリヒメノミコトは神武天皇の母。「黄船」に乗り、浪花の津(現在の大阪湾)から淀川、鴨川、賀茂川を遡り、源流である貴船川の上流に至り、この地に祠を建て水神を奉った、という創建にまつわる逸話が伝えられています。

御祭神は・・・

【本宮・奥宮】タカオカミノカミ=水の供給を司る龍神

【結社(ゆいのやしろ、中宮)】イワナガヒメノミコト(磐長姫命)=コノハナサクヤヒメノミコト(木花開耶姫命)の姉

奥宮は、一説によるとクラオカミノカミとタマヨリヒメノミコト(玉依姫命)も合祀されているといわれ、これらの御祭神が「貴船大神」「貴船明神」と総称されています。

タマヨリヒメノミコトは神武天皇の母。「黄船」に乗り、浪花の津(現在の大阪湾)から淀川、鴨川、賀茂川を遡り、源流である貴船川の上流に至り、この地に祠を建て水神を奉った、という創建にまつわる逸話が伝えられています。

御利益は「運氣隆昌、えんむすび、諸願成就」が有名です。

御祭神のタカオカミノカミとクラオカミノカミは、ともに降雨・止雨を司る龍神様。水は万物の根源であり、清いもの。そのため、貴船は地名としては「きぶね」と読みますが、神社名は「きふね」と濁らずに読みます。清らかな水が濁らないように、との願いがあるといいます。

そして、「きふね」は「氣生根」、氣が生ずる根源の地であり、“神様の氣に触れるだけで元気がよみがえる”といわれています。清浄な空気に触れるだけでも「運氣隆昌」のご利益を授かれそうです。

御祭神のタカオカミノカミとクラオカミノカミは、ともに降雨・止雨を司る龍神様。水は万物の根源であり、清いもの。そのため、貴船は地名としては「きぶね」と読みますが、神社名は「きふね」と濁らずに読みます。清らかな水が濁らないように、との願いがあるといいます。

そして、「きふね」は「氣生根」、氣が生ずる根源の地であり、“神様の氣に触れるだけで元気がよみがえる”といわれています。清浄な空気に触れるだけでも「運氣隆昌」のご利益を授かれそうです。

貴船神社といえば、モミジとのコントラストが美しい春日灯籠が並ぶ参道をイメージされる方が多いかと思いますが、その風景は本宮の表参道になります。

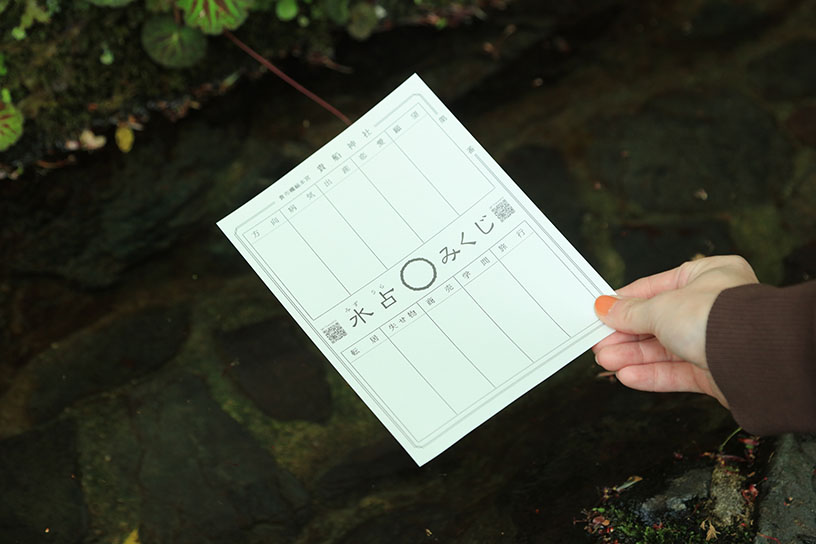

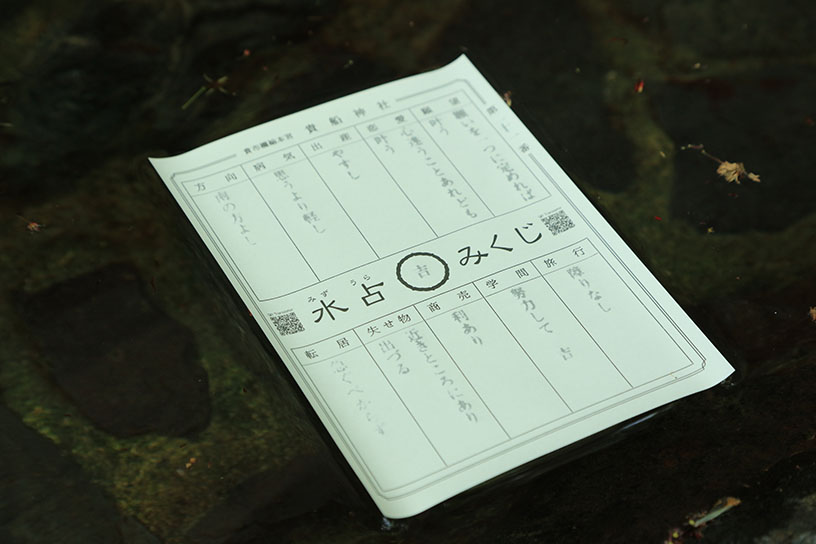

【本宮】こんこんと湧き出る神水で“水占みくじ”

春日灯籠が並ぶ表参道の石段を登ると、本宮に到着。まずはお参りしましょう。

現在の社殿は平成の御造営事業(大修理)によって、基礎からすべてを一新し建て替えられたものです。

現在の社殿は平成の御造営事業(大修理)によって、基礎からすべてを一新し建て替えられたものです。

お参りしたら、神社で人気の「水占みくじ」を! 石垣から湧き出る御神水に占い用紙を浮かべると・・・ じわじわ文字が浮び上がってきます。なんとも、水の神様を祀る神社らしいおみくじですね♪

実は、貴船神社は“絵馬発祥の地”と伝わります。

かつて日照りや長雨が続くと、朝廷は、水の供給を司る神様を祀る貴船神社に勅使を派遣していました。降雨を祈願するときには「黒馬」を、止雨を祈願するときには「白馬」を奉納し、実際に生きた馬を献上していたそう。しかし、平安時代には儀式が簡素化され、板に馬の絵を描いた「板立馬」が奉納されるようになり、これが現在の「絵馬」の原型になったのだとか。発祥の地で絵馬を奉納すれば、さらに願い事が叶いそうです。

かつて日照りや長雨が続くと、朝廷は、水の供給を司る神様を祀る貴船神社に勅使を派遣していました。降雨を祈願するときには「黒馬」を、止雨を祈願するときには「白馬」を奉納し、実際に生きた馬を献上していたそう。しかし、平安時代には儀式が簡素化され、板に馬の絵を描いた「板立馬」が奉納されるようになり、これが現在の「絵馬」の原型になったのだとか。発祥の地で絵馬を奉納すれば、さらに願い事が叶いそうです。

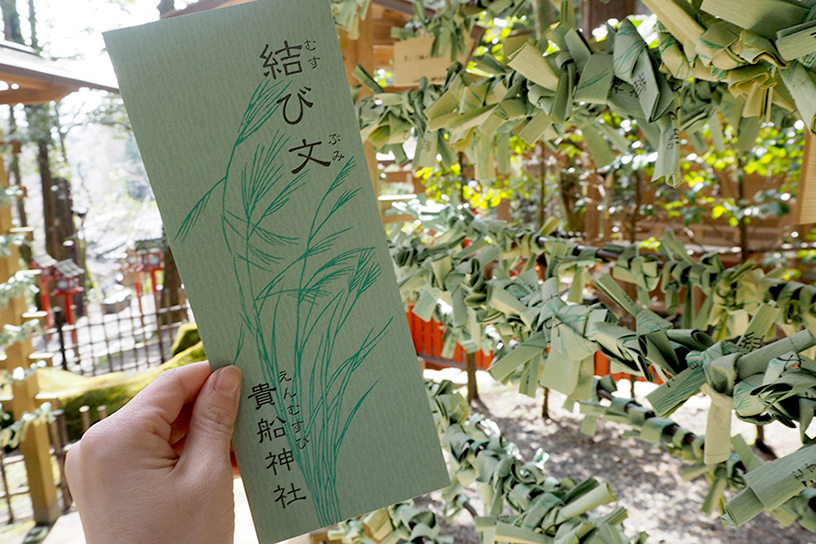

【結社】京都随一の“縁結び”パワースポット!

結社は、“縁結びのパワースポット”貴船神社の、中心地ともいえる社です。こちらに祀られるのは、イワナガヒメノミコト。次のような伝承があります。

・・・神武天皇の曾祖父にあたるニニギノミコトがコノハナサクヤヒメを娶る際、コノハナサクヤヒメとイワナガヒメの父親は、姉妹ともに嫁ぐことを申し出ました。が、ニニギノミコトは醜い容姿のイワナガヒメを送り返してしまい、イワナガヒメはそれを恥じて、「このような悲しみは私だけにし、人々に良縁を授けよう」とこの地に鎮座されました・・・

恨むのではなく、良縁を授けようという美しい心持ち・・・ なんて優しい神様なのでしょうか。平安時代にはすでに縁結びの神様として信仰されていたそうで、夫との復縁を願った平安時代の女流歌人・和泉式部がお参りをしたのもこの社。そばには、和泉式部の歌碑があります。

・・・神武天皇の曾祖父にあたるニニギノミコトがコノハナサクヤヒメを娶る際、コノハナサクヤヒメとイワナガヒメの父親は、姉妹ともに嫁ぐことを申し出ました。が、ニニギノミコトは醜い容姿のイワナガヒメを送り返してしまい、イワナガヒメはそれを恥じて、「このような悲しみは私だけにし、人々に良縁を授けよう」とこの地に鎮座されました・・・

恨むのではなく、良縁を授けようという美しい心持ち・・・ なんて優しい神様なのでしょうか。平安時代にはすでに縁結びの神様として信仰されていたそうで、夫との復縁を願った平安時代の女流歌人・和泉式部がお参りをしたのもこの社。そばには、和泉式部の歌碑があります。

結び文 200円

かつては細長い葉を玉垣に結びつけ縁結びを願ったそうですが、現在では、その習わしの形が変わり、細長い緑色の「結び文」に願い事をしたためて「結び処」に結んで祈ることで、願いが叶うと信じられています。恋愛だけでなく、就職など、あらゆる縁を良き方向に導いてくださるそうですよ。

【奥宮】貴船神社創建の地

本宮から15分ほど歩いたところに鎮座する奥宮は、貴船神社創建の地。タマヨリヒメノミコトが黄色の船に乗り浪花の津(現在の大阪湾)から川を遡り、たどり着いた地とされています。かつてはこの奥宮こそが本宮であり、その手前を流れる「思ひ川」で身を清めてお参りをしていたそう。今も深い緑に包まれ、神秘的な雰囲気を醸し出しています。

奥宮

奥宮本殿の真下には、巨大な「龍穴」があるとされています。この龍穴は、奈良県の「室生龍穴」、岡山県の「備前龍穴」と並ぶ“日本三大龍穴”のひとつ。特に神聖で強大な力を噴出するパワースポットとされています。直接人の目で見ることは禁じられていますが、そもそも地下にあるので全容は分かりません。どんな穴があるのか、気になります・・・

御船形石

社殿の傍らにあるのが、「御船形石」。タマヨリヒメノミコトが乗っていたと伝わる「黄船」が、この石組みのなかに隠されていると伝わります。どんな形の船だったのでしょうか・・・ 想像すると、ドキドキしてきます。太古のロマンがありますね!

授与品・グッズをチェック!

授与所

お参りしたら、授与品やグッズも気になるところ。貴船神社には、個性豊かなアイテムがたくさんあります。御守だけでも、縁結びから学業成就、病気平癒、航海安全まで様々なご利益があり、形・デザインも豊富。なかには、「一澤信三郎帆布」や「京あめクロッシェ」など京都の有名ショップとコラボレーションしたものも♪ どれにしようか悩みます・・・

そして、2024年秋に新しく登場したのが「音守(おまもり)」と「水守(みまもり)」。どちらも貴船神社の龍神をイメージしたおしゃれなデザインです。

「音守」は、その名の通り“音によるお守り”。カードのQRコードを読み取ると、貴船神社に流れる“水の音”、そして貴船神社の奥山に流れる“山の音”という2種類が楽しめます。スマホケースの中やお財布に入れて持ち歩き、ふと聴いてみれば心身ともにリフレッシュできそうですね。

一方、「水守」は“水筒型のお守り”。本宮にわき出る御神水は、どなたでも授かれる、ありがたいもの。この水筒に入れ、まずはその場でいただいてみましょう。もちろん、持ち帰ることもできます。

「音守」は、その名の通り“音によるお守り”。カードのQRコードを読み取ると、貴船神社に流れる“水の音”、そして貴船神社の奥山に流れる“山の音”という2種類が楽しめます。スマホケースの中やお財布に入れて持ち歩き、ふと聴いてみれば心身ともにリフレッシュできそうですね。

一方、「水守」は“水筒型のお守り”。本宮にわき出る御神水は、どなたでも授かれる、ありがたいもの。この水筒に入れ、まずはその場でいただいてみましょう。もちろん、持ち帰ることもできます。

貴船の杜を守るために

貴船川のせせらぎに耳を傾けながら、新緑に包まれる本宮・結社・奥宮をめぐると、清々しい気持ちになります。

しかし、あたり前のように感じるこの自然は、温暖化や異常気象の影響で大きなダメージを受けています。2018年の台風では、一帯が大規模な倒木の被害に遭い、奥宮への道も閉ざされるほどでした。そこで、貴船神社では2022年に「貴船の杜づくり協議会」を設立。山や森、川などの自然環境を健やかにする活動を行い、貴船の“大地の再生”に力を入れています。

本宮の御神木「桂」は、実は数年前まで全体の枝張りが弱まり枯れ枝が目立っていたといいます。そこで、外周の土壌や水脈の整備が行われ、ご覧の通り生き生きと再生しました! 御神木からは、人々の貴船を大切にしたいという想いが伝わってくるようです。

50年後、そして100年後へ、美しい貴船の杜が守り継がれますように。

お参りしたら、貴船の自然にも想いを馳せましょう。

しかし、あたり前のように感じるこの自然は、温暖化や異常気象の影響で大きなダメージを受けています。2018年の台風では、一帯が大規模な倒木の被害に遭い、奥宮への道も閉ざされるほどでした。そこで、貴船神社では2022年に「貴船の杜づくり協議会」を設立。山や森、川などの自然環境を健やかにする活動を行い、貴船の“大地の再生”に力を入れています。

本宮の御神木「桂」は、実は数年前まで全体の枝張りが弱まり枯れ枝が目立っていたといいます。そこで、外周の土壌や水脈の整備が行われ、ご覧の通り生き生きと再生しました! 御神木からは、人々の貴船を大切にしたいという想いが伝わってくるようです。

50年後、そして100年後へ、美しい貴船の杜が守り継がれますように。

お参りしたら、貴船の自然にも想いを馳せましょう。

本宮 社殿前に置かれた「貴船山再生募金」に賛同した方は、オリジナルステッカーがいただけます

貴船神社では定期的に「貴船の杜づくり~大地の再生講座ワークショップ」を開催されています。一般の方も参加できるので、気になる方はチェックしてみてくださいね。

⇒「貴船の杜づくり」の詳細はこちら

■貴船神社

【参拝時間】6:00~18:00(5月~11月は~20:00)、授与所9:00~17:00

【参拝料】境内無料

【電話】075-741-2016

【アクセス】京都バス「貴船」バス停から徒歩約5分 Google map

【公式ホームページ】https://kifunejinja.jp/

【公式Facebook】https://www.facebook.com/kifunejinja

【公式X】https://x.com/kifunejinja

【公式Instagram】https://www.instagram.com/kifunejinja/

⇒「貴船の杜づくり」の詳細はこちら

■貴船神社

【参拝時間】6:00~18:00(5月~11月は~20:00)、授与所9:00~17:00

【参拝料】境内無料

【電話】075-741-2016

【アクセス】京都バス「貴船」バス停から徒歩約5分 Google map

【公式ホームページ】https://kifunejinja.jp/

【公式Facebook】https://www.facebook.com/kifunejinja

【公式X】https://x.com/kifunejinja

【公式Instagram】https://www.instagram.com/kifunejinja/

<京都駅からの主なアクセス方法>

■電車の乗り継ぎ+バスを利用する場合 <所要時間:約1時間>

京都駅→JR奈良線「東福寺駅」乗換→京阪本線・鴨東線「出町柳駅」乗換→叡山電車鞍馬線「貴船口駅」下車、京都バス「貴船口駅前」バス停→「貴船」バス停から徒歩約5分

■地下鉄+バスを利用する場合 <所要時間:約1時間>

京都駅→地下鉄烏丸線「国際会館駅」乗換→京都バス(貴船口・鞍馬行)「貴船口」バス停下車、京都バス「貴船口駅前」バス停→「貴船」バス停から徒歩約5分

⇒詳細は、貴船神社の公式ホームページでご確認ください。

■電車の乗り継ぎ+バスを利用する場合 <所要時間:約1時間>

京都駅→JR奈良線「東福寺駅」乗換→京阪本線・鴨東線「出町柳駅」乗換→叡山電車鞍馬線「貴船口駅」下車、京都バス「貴船口駅前」バス停→「貴船」バス停から徒歩約5分

■地下鉄+バスを利用する場合 <所要時間:約1時間>

京都駅→地下鉄烏丸線「国際会館駅」乗換→京都バス(貴船口・鞍馬行)「貴船口」バス停下車、京都バス「貴船口駅前」バス停→「貴船」バス停から徒歩約5分

⇒詳細は、貴船神社の公式ホームページでご確認ください。

\夏に楽しみたい! “カフェ床”はこちら/

⇒京の夏の風物詩「川床」。気軽に“カフェ床”体験ができるスポットへ!

⇒京の夏の風物詩「川床」。気軽に“カフェ床”体験ができるスポットへ!

※掲載内容は2025年5月9日時点の情報です。最新情報は掲載先へご確認ください。