ばら園(撮影日:2024年5月15日)

地下鉄「北山駅」のすぐそばにある京都府立植物園(以下、植物園)は、今年(2024)の元旦に開園100周年を迎えました。大正13年(1924)1月1日に公立総合植物園としてオープンし、苦難の時代を乗り越えて、今では約12,000種類に及ぶ植物の展示・栽培を行う「生きた植物の博物館」として愛されています。

記念イヤーに沸く園内では、年始よりさまざまな企画を開催中。100周年ならではのトピックを織り交ぜながら、植物園の見どころをご紹介しましょう!

知られざる歴史

先ほど、地下鉄「北山駅」の最寄りだとご紹介しましたが、正門は北大路通側にあります。けやき並木を抜けた先に正門が見える光景は100年前と変わりません。大きく異なるのは古写真で正門の先に写る大正記念館の存在です。こちらの建物は、大正天皇の即位式「御大典」の折に京都御所に造られたのち、植物園の開園にあわせて移築されたもの。

「御大典」は植物園の歴史を読み解く重要なキーワードです。もともと、甲子園球場約6個分といわれる広大な敷地は、「御大典」を記念した博覧会の会場用地として整備されました。博覧会の実現は叶わなかったものの、その土地を利用して造られたのが「御大典」記念の植物園です。残念ながら大正記念館はもうありませんが、正門を入って右手にある開園記念碑が歴史を今に伝えています。

開園後、日本国内はもとより海外との交流も盛んに行われ、植物コレクションは日増しに充実していきました。さまざまな援助や職員の努力によって順風満帆の日々が続くも、昭和9年(1934)の室戸台風、翌年の賀茂川氾濫では大きなダメージを受けます。さらに、植物園の存在そのものを揺るがしたのが戦争です。

戦時下に植物園の機能が失われたばかりか、戦後はGHQ(連合国軍総司令部)用の住宅街が園内に建設されました。開発により、およそ25,000本の樹木のうち4分の3が伐採されたというから驚きです。紆余曲折を経て、ようやく全面返還されたのは昭和32年(1957)のことでした。

現在の美しい景観を見ると、復興にどれほどの苦労があったのかと偲ばれます。

見どころ① 100年の歴史を共に歩んだ木々

ここからは、現在の植物園の見どころをご紹介していきます! お話を伺ったのは副園長の肉戸裕行さん。お召しの法被(はっぴ)は100年前に職員が着ていたものと同じデザインで、100周年を記念して復刻されたそうです。

副園長に、おすすめの観賞ポイント「ヘリテージツリーズ」を教えていただきました。「ヘリテージツリーズ」とは歴史遺産樹木のことで、植物園とともに長い歴史を歩んできた樹木の中から、「これは後世に伝えたい!」というお宝樹木を選定。このたび、園内38ヵ所に記念看板が設置されました。

川端康成の『古都』に登場するくすのき並木もそのひとつ。南北に55本からなる約200メートルの並木道は、植物園の創設時に整備されたシンボル的な存在です。

「ヘリテージツリーズ」のなかには、植物園ができる以前から根を生やしている樹木もあり、苦難を乗り越えて、よくぞ残ってくれたと思わずにはいられません。

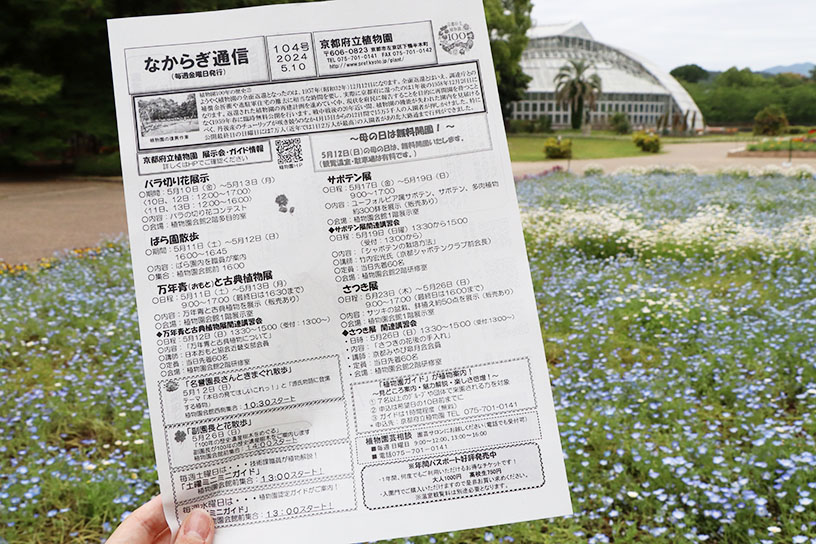

「なからぎ通信」

広い園内のどこから見たら良いのか迷ったら、各門入口で「なからぎ通信」を手に入れるのがおすすめです。その時々の催しや見頃の植物の情報が分かりやすくまとめられています。じつは「なからぎ通信」の制作者は副園長。各エリアの担当職員からの情報をもとに毎週木曜日に制作し、金曜日に発行されています。

さらに、ほぼ毎日、副園長みずから公式YouTubeの撮影も担当。植物園へ来られない人にも見頃の情報を発信したいとの想いで、3分ほどの気軽に見られる動画を投稿されていますので、あわせてチェックしてみてください。

見どころ② 園内で神社にお参りできる?!

半木神社

園内の北側には4つの池があり、その中心になんと神社があります。上賀茂神社の境外末社「半木(なからぎ)神社」で、植物園ができる遥か以前から鎮座している由緒あるお社です。かつて、植物園のあたりは「錦部里(にしごりのさと)」と呼ばれ、絹織物発祥の地とも伝わります。その縁あって「半木神社」には今でも織物関係者が参拝に訪れるそうですが、植物園の開園に伴い、“実を結ぶ”植物にあやかって願いが叶うご利益があると評判です。

「半木神社」にも「ヘリテージツリーズ」に認定された樹木があります。お社に向かって左手、大きく枝を伸ばすカゴノキは昔から大切に扱われ、室戸台風で倒れてしまった時も真っ先に復旧の対象になったそうです。

緑豊かな「なからぎの森」

なぜ、それほどまでに大切に扱われたのかというと、「半木神社」の周辺は園内唯一の自然林。山城盆地の原風景をそのままに保存している空間は、植物園にいることを忘れてしまうほど。

見どころ③ 今が見頃!「ばら園」

初夏の楽しみといえば、園内の南に設けられた「ばら園」です。約320品種1,400株もあり、見頃の時季ともなると、甘い香りがあたりに漂います。

毎年5月下旬から6月上旬にかけて見頃を迎えるのですが、今年は気温が高い日が続き、早くも満開に。

さまざまな品種のなかには、京都にちなんだ名前のバラがあるのも特徴です。「金閣」、「嵯峨野」、「大原女(おはらめ)」など、その数20品種。「貴船」は、貴船神社の参道にある赤い灯籠に寄せて名付けられたそうです。

テラスからの眺め(撮影日:2024年5月15日)

そばにある植物園会館の2階テラスからは「ばら園」を一望できます。比叡山を借景にした京都ならではの景色も必見です。

見どころ④ 癒しのスポット

植物園では「日本一おもしろい、心やすらぐ植物園」をコンセプトに掲げています。ここでは、個人的におすすめの癒しのスポットを3つご紹介します!

観覧温室

植物園に来たなら、観覧温室も忘れずに! 現在の観覧温室は3代目にあたり、平成4年(1992)に建てられました。約4,500種類もの植物が展示され、国内最大級の規模を誇ります。延長約460メートルという園路を進むと、「ジャングル室」、「有用作物室」、「冷房室」、「砂漠サバンナ室」、「高山植物室」、「昼夜逆転室」、「ラン・アナナス室」、「特別展示室」の8つの異なる環境で植物の観察が可能です。普段見ることのない植物の数々に世界の広さを感じるとともに、いかなる環境でもたくましく育つ植物のパワーに元気をもらえます。

きのこ文庫

「きのこ文庫」は正門左手奥にある「未来くん広場」に設置された野外文庫です。ベニテングダケをモチーフに全4基あり、書庫の扉を開くと絵本がいっぱい。ベンチに座ってゆっくり読書ができるという、植物園のなかでも珍しいスポットです。植物に囲まれながら絵本のページをめくれば、心に沁みる出合いがあるかもしれません。

四阿(あずまや)

園内の池周りを中心に四阿が複数設置されています。木製のテーブルとベンチがあり、ちょっとした休憩に便利です。池にせり出して設けられているところもあり、自然をすぐそばに感じられます。

見どころ⑤ これから開催されるイベント

名誉園長の松谷茂さん

もっと植物について深く知りたいという方は、ガイドツアーにご参加を。おすすめは「名誉園長さんときまぐれ散歩」、「園長と園内散歩」、「副園長と花散歩」です。不定期開催ですが、開催日当日に指定の場所に集合すれば、どなたでも参加できます。プロの目線で植物を観察すると、新しい発見が目白押し。

5月26日(日)14時から行われる「副園長と花散歩」では、肉戸副園長が「ヘリテージツリーズ」を案内されますので、気になる方はぜひ。

左:スイーツプレート、右:ばらのジェラート

5月22日(水)、23日(木)には「ばらフェア」(10:00~16:00)が開催されます。ばら園のある洋風庭園を舞台に、ミニコンサートやスタンプラリーが行われ、バラにちなんだスイーツも登場。パティシエによるスイーツプレートもあり、優雅なアフタヌーンティーを楽しめます。

夏には「恐竜時代の植物展」、秋には開園100周年記念祭も。今後も植物園から目が離せません。

【開園時間】9:00~17:00(入園16:00)、温室10:00~16:00(入室15:30)

【休園日】12月28日~1月4日

【入園料】200円、温室200円

【電話】075-701-0141

【アクセス】地下鉄烏丸線「北山駅」すぐ Google map

※正門から入園する場合は、地下鉄烏丸線「北大路駅」から徒歩約10分

【公式Instagram】https://www.instagram.com/kyoto_botagrdns/

※掲載内容は2024年5月17日時点の情報です。最新情報は掲載先へご確認ください。