宇治市にある「萬福寺」は、中国の高僧・隠元隆琦(いんげんりゅうき)禅師によって開創された黄檗宗(おうばくしゅう)の大本山。令和6年(2024)12月、法堂・大雄寶殿・天王殿の3棟が国宝に指定され、萬福寺で初となる“国宝建築”が誕生しました。注目を集める今、あらためてお寺の見どころや拝観ポイントをご紹介します。

隠元禅師とお寺の興り

隠元禅師は、中国明時代の臨済宗を代表する僧で、福建省の「黄檗山萬福寺」の住職をしていました。日本からの度重なる招請に応じ、承応3年(1654)、弟子20数名とともに渡来します。

インゲン豆、スイカ、レンコン、タケノコをはじめ、煎茶、原稿用紙や明朝体の文字、ダイニングテーブルとイスなど、今の私たちの暮らしに当たり前にある多くの食物・文化・技術などを中国から伝えました。

当初は3年の滞在予定でしたが、後水尾法皇や徳川4代将軍家綱の帰依を受けて宇治に寺地を下賜され、中国の自坊を模してお寺を建立。「旧を忘れない」という思いを込め、寺名を同じ「黄檗山萬福寺」と付けました。

インゲン豆、スイカ、レンコン、タケノコをはじめ、煎茶、原稿用紙や明朝体の文字、ダイニングテーブルとイスなど、今の私たちの暮らしに当たり前にある多くの食物・文化・技術などを中国から伝えました。

当初は3年の滞在予定でしたが、後水尾法皇や徳川4代将軍家綱の帰依を受けて宇治に寺地を下賜され、中国の自坊を模してお寺を建立。「旧を忘れない」という思いを込め、寺名を同じ「黄檗山萬福寺」と付けました。

そのため萬福寺は、伽藍配置や建物の建築様式が、日本では珍しい中国の明朝様式になっています。今回の国宝指定は、その様式が萬福寺から全国へと波及した歴史的価値が認められたことによるものです。

総門を入り、西から東へ三門・天王殿・大雄寶殿・法堂と直線状に並び、左右対称に諸堂を配置。上空から見ると伽藍配置が龍のように見えることから「龍の伽藍」と称されています。

総門を入り、西から東へ三門・天王殿・大雄寶殿・法堂と直線状に並び、左右対称に諸堂を配置。上空から見ると伽藍配置が龍のように見えることから「龍の伽藍」と称されています。

7年かけて伽藍が完成し、隠元禅師以後13代まで中国から渡来した僧侶が住持を務めました。現在、多くの主要建物をはじめ、回廊、額などが国の重要文化財に指定されています。

それでは隠元禅師が最初に建てたという総門を経て、重層の楼門造りの三門から入山しましょう。

ここからは、重要文化財から格上げされ国宝となった3棟の見どころをご紹介します!

それでは隠元禅師が最初に建てたという総門を経て、重層の楼門造りの三門から入山しましょう。

ここからは、重要文化財から格上げされ国宝となった3棟の見どころをご紹介します!

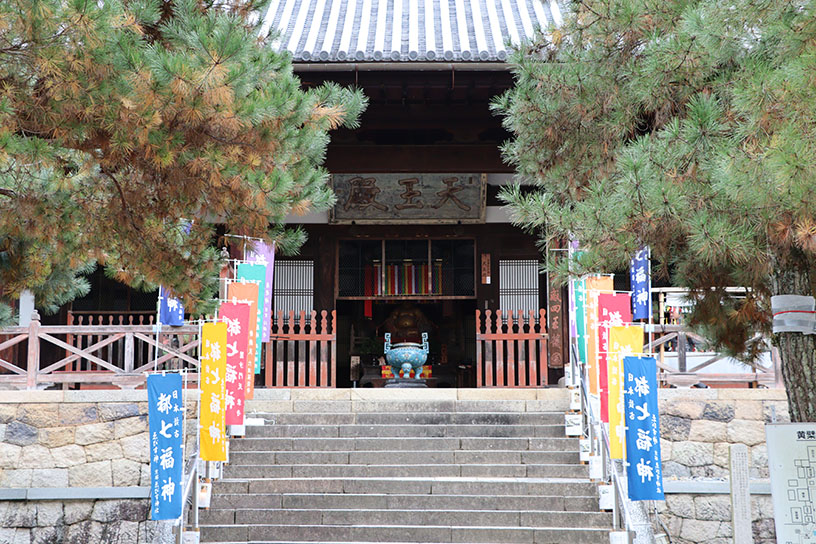

門をくぐり、“萬福寺の玄関”天王殿へ

門をくぐると、龍の背の鱗をモチーフにした石の参道が延び、その両側に国宝指定を祝した赤い提灯がずらり(※)。中国文化の香りが漂い、まるで異国に来たよう。

最初に迎えてくれるお堂は、天王殿。中国では一般的な伽藍配置で、本堂の前にある玄関的役割のお堂です。

※赤い提灯は、国宝指定を記念して開催中の「夜間特別拝観」期間のみ。

最初に迎えてくれるお堂は、天王殿。中国では一般的な伽藍配置で、本堂の前にある玄関的役割のお堂です。

※赤い提灯は、国宝指定を記念して開催中の「夜間特別拝観」期間のみ。

堂内中央に祀られているのが、「布袋(ほてい)さん」の愛称で親しまれている弥勒菩薩坐像。にこやかな笑顔で参拝者を迎えてくれます。

布袋さんは中国の唐の時代に実際にいた僧侶。ふくよかな姿で大きな袋を持ち、人々からの恵みを袋に入れ、困っている人々には袋にある物を施して国中を行脚したといわれています。その徳の高さから弥勒菩薩の化身ともいわれるようになり、萬福寺では弥勒菩薩として信仰されています。

布袋さんは中国の唐の時代に実際にいた僧侶。ふくよかな姿で大きな袋を持ち、人々からの恵みを袋に入れ、困っている人々には袋にある物を施して国中を行脚したといわれています。その徳の高さから弥勒菩薩の化身ともいわれるようになり、萬福寺では弥勒菩薩として信仰されています。

弥勒菩薩(布袋)坐像の真後ろには韋駄天、左右には四天王像が祀られています。韋駄天はお寺の守護神のため、本堂にあたる大雄寶殿を向いて立っています。

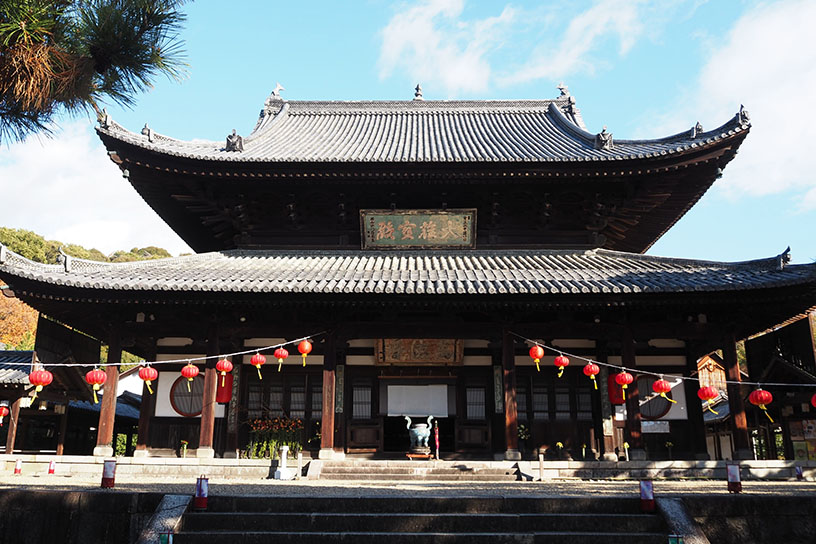

萬福寺最大のお堂、大雄寶殿

大雄寶殿は、萬福寺の中で最大の建物。日本では唯一最大のチーク材を使った歴史的建造物です。チーク材は日本にほぼなく、南アジアや東南アジア原産のものを船で運んできたといわれており、当時の中国様式の伽藍造営へのこだわりが感じられます。

中尊は本尊の釈迦牟尼佛(しゃかむにぶつ)。寛文9年(1669)造立。像高250cm

堂内中央に本尊の釈迦牟尼佛(しゃかむにぶつ)、脇侍に摩訶迦葉(まかかしょう)と阿難陀(あなんだ)の両尊者が安置されています。

本尊の左右には、十八羅漢像がずらりと並びます。中国の仏師が造った像はいずれもずっしりとした体躯に目鼻立ちがはっきりとした顔立ち。ポーズも躍動感にあふれています。

羅睺羅尊者(らごらそんじゃ)

なかでもよく知られているのが、羅睺羅尊者。切り開いたお腹の中からお釈迦様の顔が覗いているインパクト大な仏像です。これは「自分の中に仏が宿る」という教え。羅睺羅尊者はお釈迦様の息子で、「両親を大切にする」という意味も込められているそう。

説法を行う法堂

大雄寶殿の奥にある法堂(はっとう)は、禅寺における主要伽藍のひとつ。堂内には須弥壇があり、説法や住持の晋山式などを行います。通常拝観で内部公開はしていませんが、卍くずし文様の勾欄や、アーチ型の天井「黄檗天井」など、建物の特徴的な意匠を見ることができます。

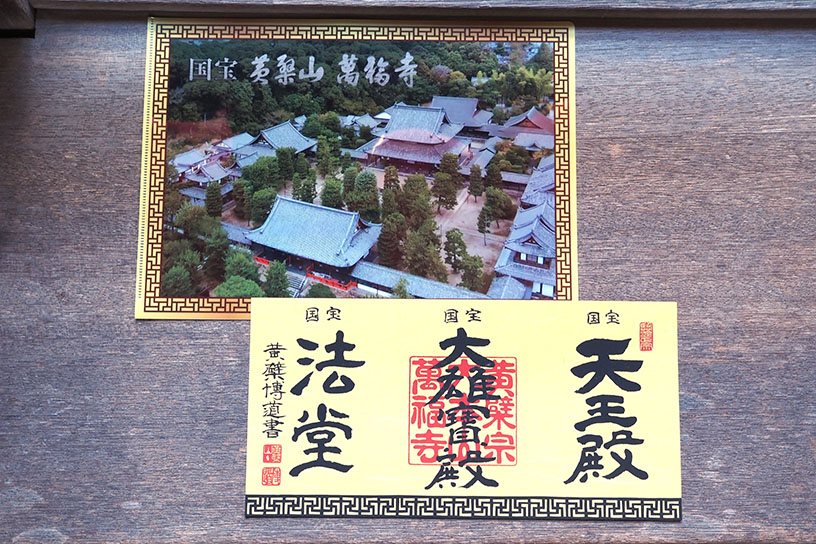

「国宝三棟朱印」2,000円。御朱印ケースとしてクリアファイルが付きます

3棟が国宝に指定されたことを記念して、令和6年(2024)12月から特別御朱印「国宝三棟朱印」が登場しました。拝観後に、ぜひ授与していただきましょう。

お寺のシンボル、魚の形の開梆

萬福寺の人気者といえば、魚の形をした開梆(かいぱん)。斎堂(食堂)前の回廊に吊るされており、時刻を知らせるためのものです。現在も修行僧が朝食と昼食の支度ができた合図として毎日鳴らしています。

魚の形をしている理由は、目を閉じずに泳ぐ魚を不眠不休の象徴とし、魚のように寝る間を惜しんで修行に励むようにという修行僧への戒めによるもの。口にくわえている球は煩悩で、それを吐き出させるために叩くのだそう。木魚の原型といわれています。

魚の形をしている理由は、目を閉じずに泳ぐ魚を不眠不休の象徴とし、魚のように寝る間を惜しんで修行に励むようにという修行僧への戒めによるもの。口にくわえている球は煩悩で、それを吐き出させるために叩くのだそう。木魚の原型といわれています。

国宝指定記念の「夜間特別拝観」を実施中

国宝指定記念として、2024年12月14日~2025年2月2日の金・土・日曜に「夜間特別拝観」を行っています(時間17:00~20:00最終受付・21:00閉門、拝観料800円)。300基あまりの灯籠が境内を照らし、幻想的な雰囲気に包まれます。大雄寶殿や天王殿なども堂内を拝観でき、昼間とは異なる特別な夜の堂内を体感できますよ。

■萬福寺

【拝観時間】9:00~17:00(受付終了16:30)

【拝観料】500円

【電話】0774-32-3900

【アクセス】JR奈良線「黄檗駅」・京阪宇治線「黄檗駅」から徒歩約5分 Google map

【公式ホームページ】https://www.obakusan.or.jp/

【公式Instagram】https://www.instagram.com/oubakusan_mampuku_ji/

■萬福寺

【拝観時間】9:00~17:00(受付終了16:30)

【拝観料】500円

【電話】0774-32-3900

【アクセス】JR奈良線「黄檗駅」・京阪宇治線「黄檗駅」から徒歩約5分 Google map

【公式ホームページ】https://www.obakusan.or.jp/

【公式Instagram】https://www.instagram.com/oubakusan_mampuku_ji/

※掲載内容は2025年1月17日時点の情報です。最新情報は掲載先へご確認ください。