福知山城

これまで、「京都市内編」 「近江・坂本編」と、お届けしてきた“明智光秀”ゆかりの地めぐりシリーズ。最終回となる今回は「京都市外編」をお届けします。

光秀の大きな功績のひとつとして称えられる“丹波攻略”の拠点となった福知山市・亀岡市、そして長岡京市や隣接の大山崎町にある、ゆかりの地を訪ねます。

\大河ドラマ「麒麟がくる」の脚本家である池端俊策さんもご登壇/

⇒歴史文化講座「明智光秀、新発見!」(開催地:東京)の詳細はこちら

\光秀が築いた“近江・坂本の城下町”を探索します/

⇒【そう京イベント】光秀の城下町 坂本を歩く(2020年9月6日実施)の詳細はこちら

★亀岡市★

【明智光秀公像】光秀にご対面し、旅をスタート!

光秀の足下には亀岡名物の「朝霧」があしらわれています

JR「京都駅」から快速電車に乗って約20分で、JR「亀岡駅」に到着します。亀岡市といえば、駅のすぐ東側に立つ「サンガスタジアム by KYOCERA」内に、2021年1月まで「麒麟がくる 大河ドラマ館」が開業中。光秀ゆかりの地めぐりに欠かすことができない町です。

「亀岡駅」から南へ徒歩約5分。見えてきたのは、明智光秀の銅像です。昨年(2019年)5月に登場したニュースポット。光秀とご対面を果たすことができ、まさにゆかりの地めぐりのスタートにうってつけです♪

光秀像の背後に目をやると、少し小高い丘が。そちらに近づいてみましょう。

■明智光秀公像 Google mapはこちら

\光秀が築いた“亀山城下町”を探索します/

⇒【そう京イベント】光秀から始まった亀山城下町を巡る(2020年11月14日実施)の詳細はこちら

【丹波亀山城跡】往時の名残を覗かせる濠と石垣

亀山城の痕跡のひとつである濠の跡

光秀像の背後には、木々が茂る丘と、それを取り囲むように水を湛える濠の跡が。主君である織田信長から“丹波攻略”の命を受け、その拠点、そして平定後の統治のために築城された丹波亀山城の跡地です。光秀による築城は天正5年(1577)頃といわれ、同10年(1582)の“本能寺の変”の際はここから出兵したとされています。

ちなみにですが、亀岡の地はかつて“亀山”と呼ばれていました。しかしながら、今の三重県亀山市との混同を避けることから、明治2年(1869)に“亀岡”と改称。ちょっと紛らわしいかもしれませんが、「亀岡市に遺る亀山城跡」ということで間違いはありません。

剛健な石垣が復元されています

明治の廃城令など、幾多の苦難を経て主要な建造物を失い荒廃の限りを尽くしたものの、大正時代になり、現所有者の尽力により、石垣などが往時の姿へと復元されることとなりました。通常であれば、天守台跡なども見学できるのですが、残念ながら、現在は新型コロナウイルス感染拡大防止のために公開は休止。一日も早い終息、そして公開の再開を願うばかりです。

【お知らせ】

令和2年10月1日(木)より、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を行った上での、丹波亀山城跡の段階的な公開再開が決定しました。

■丹波亀山城跡

【開門時間】9:30~16:30

【料金】300円(ギャラリーおほもと入館券)

※令和3年1月17日(金)まで

【電話】0771-22-0691(JR亀岡駅観光案内所)

【アクセス】JR山陰本線(嵯峨野線)「亀岡駅」から徒歩約10分 Google map

【谷性寺】「光秀寺」や「桔梗寺」の異名をもつゆかりの地

"桔梗紋”を探してみてください♪

亀山城跡などがある市街地から西へ車で20分ほど。のどかな田園風景の中にひっそりと佇むのが谷性寺(こくしょうじ)です。こちらの門は、かつて亀山城下の西願寺にあったもので、昭和51年(1976)、廃寺になる際に谷性寺に移築。門の内側から仰ぎ見れば、明智一族の家紋である“桔梗紋”を確認することができます。そして「光秀寺」という異名をもつお寺ならではの“あるもの”が境内に。

光秀公首塚

「光秀公首塚」と書かれた供養塔。“光秀の最期”に関しては諸説ありますが、一説によると、秀吉との合戦に敗れ近江・坂本城へと敗走する途中、落ち武者狩りに遭い深手を負った後に自刃、家臣がその首を谷性寺に埋葬したとか。この供養塔は、江戸時代になり、光秀を慕う幕末の志士により寄進されたそうです。

■谷性寺

【拝観時間】9:00~17:00

【拝観料】境内無料

【電話】0771-26-2054

【アクセス】京阪京都交通バス「猪倉」バス停から徒歩約5分 Google map

★福知山市★

【福知山城】あっぱれ、あっぱれ! 光秀気分を味わいましょう

「続日本100名城」に指定されています

光秀が居城を構えた福知山市(JR「福知山駅」)へは、JR「亀岡駅」から特急列車でおよそ1時間(特急列車を使わない場合は2時間ほど)。駅前からバスに乗れば約5分、徒歩であれば15分ほどで、福知山城に到着です。

亀山城とほぼ時を同じく、天正7年(1579)の築城とされますが、明治時代の廃城令によって建造物の多くは解体や移築をされることに。今見ることができる天守閣は昭和61年(1986)に再建されたもの。今年、解体される前のかつての天守閣を撮映したとされる古写真が発見されましたが、非常に似た姿をしていたそうです。再建にあたる費用の多くは市民からの寄附で賄われたそうで、“善政を敷き、町の礎を築いた光秀”が今も市民に愛されていることがよくわかります。

立ち止まってぜひご覧ください

訪れたら、天守閣を支える石垣にご注目を。大小様々な自然石を積み上げる「野面(のづら)積み」をベースとしながら、明らかに人工的な石材が見られます・・・ 実はこれ、墓石や五輪塔の一部を転用したものなのです! 見れば見るほど、積み方の“妙”に驚かされてしまいます。訪れた日は、多くの方が“スルー”されていたのですが、これからお越しになる方は、巧みな造形をぜひ眺めてみてくださいね。

天守からは市街地が一望できます♪

天守閣の内部は、光秀や福知山城、福知山市の歴史、そして文化財を展示する資料館として整備されていますが、特筆すべきは最上階からの大パノラマ。まるで福知山の町全体を見守っているかのように、遠くまで見渡すことができます。再建とはいえ、光秀が築城した城として唯一天守閣が遺る福知山城で、“光秀気分”を味わってみましょう!

■福知山城 天守閣

【開城時間】9:00~17:00(最終入城16:30)

【休城日】令和2年度は無休

【入城料】330円、福知山光秀ミュージアム共通券700円

【電話】0773-23-9564

【アクセス】JR山陰本線「福知山駅」から徒歩約15分、京都交通「福知山城公園前」バス停から徒歩約4分 Google map

【公式ホームページ】https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/soshiki/7/2014.html

【福知山光秀ミュージアム】この機会を見逃せない"期間限定"オープン!

"実物”の展示は見逃せません

福知山城の敷地内には、大河ドラマの放映を記念してミュージアムが開館中。光秀の生涯に迫る解説パネルや映像を始め、ドラマ撮影で使用された小道具などの展示も。そして何といっても見逃せないのが、“重要資料”の特別展示です。10に分けられた会期それぞれに歴史資料が展示され、現在開催中の「第6期」(9月6日まで)では、「光秀の書状」を拝見することができます。「第7期」(9月7日~10月18日)には織田信長の書状等が展示されるなど、今後も目が離せません。

※ミュージアムでの展示内容は公式ホームページでご確認ください

■福知山光秀ミュージアム

【開館日程】2020年1月11日(土)~2021年1月11日(月・祝)

【開館時間】9:00~17:00(最終入館16:30)

【休館日】無休

【入館料】500円、福知山城共通券700円

【電話】0773-48-9108(福知山光秀プロジェクト推進協議会)

【アクセス】JR山陰本線「福知山駅」から徒歩約15分、京都交通「福知山城公園前」バス停から徒歩約4分 Google map

【公式ホームページ】https://www.city.fukuchiyama.lg.jp/site/mitsuhidemuseum/

【御霊神社】全国的にも珍しい、"光秀公”を祭神として祀る神社

神社名の上には"桔梗紋”が

福知山市最後のスポットとして紹介するのが御霊神社です。JR「福知山駅」からは10分ほど北に歩いた場所に鎮座されています。

宝永2年(1705)、火事や洪水などの災害が続いたため、町の礎を築いた光秀公の霊を宇賀御霊大神(うがのみたまのおおかみ)とともに合祀したことに始まり、一見すると勘違いしてしまいそうですが、社名の「御霊」とは光秀公のことを指しているそう。暴れ川の治水や、民に対して免税を行い産業の振興を計るなど、城下の発展に大いに貢献した光秀公。福知山城の再建に、市民の寄附が多くを占めたという話を含めても、福知山では、“主君を討った逆臣”としてではなく、“町を築いた英雄”として生き続けているようです。

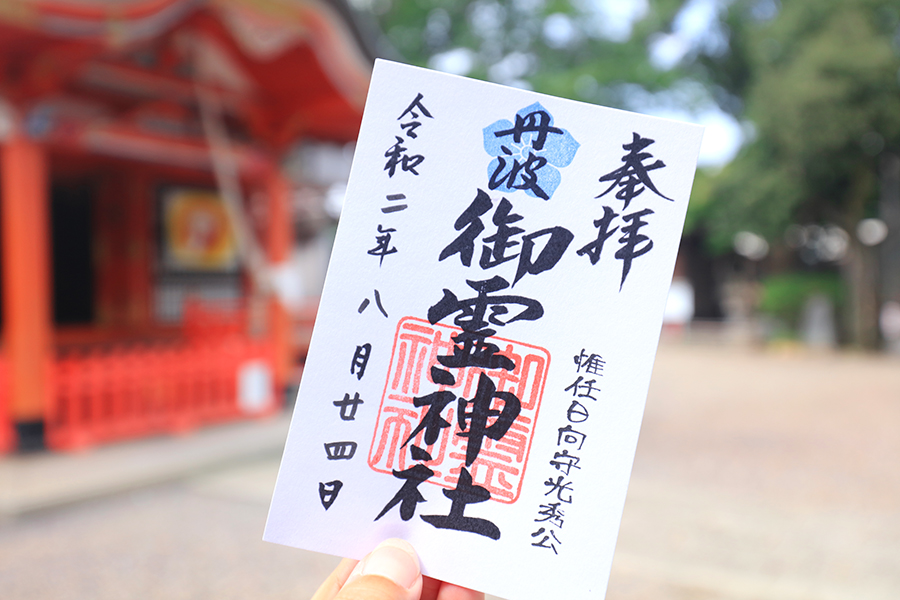

ワンポイントの桔梗が可愛らしいですね♪

御霊神社では、明智家の家紋である桔梗があしらわれた御朱印(300円)が授与されています。

■御霊神社

【参拝時間】境内自由(社務所7:00~15:00)

【参拝料】無料

【電話】0773-22-2255

【アクセス】JR山陰本線「福知山駅」から徒歩約10分 Google map

★長岡京市★

【勝龍城跡】最期のひと時を過ごした城

園内は桜の名所としても知られます

続いてのゆかりの地は一気に南へ大移動し、京都市に隣接する長岡京市から。光秀の娘であるお玉(細川ガラシャ)が、細川忠興に嫁ぎ新婚生活を送ったという勝龍寺城です。平成4年(1992)、「勝竜寺城公園」として整備された際に、展示施設も兼ねる模擬櫓などが建てられました。そして昨年(2019年)に、大規模な改修を終えリニューアルオープン。櫓内の展示を、光秀、そしてガラシャ・忠興夫妻と忠興の父である藤孝の内容に大幅変更。光秀と、3人の関わり・人間模様が分かりやすく解説されています。

北門跡付近

「本能寺の変」後、「山崎の合戦」で秀吉軍と相まみえた光秀でしたが、戦闘開始からわずか数時間で勝敗は決することに。敗走した光秀が向かった場所が勝龍寺城でした。しかし秀吉の追撃から逃れるため、光秀はその日の夜のうちに、居城のひとつであった近江坂本城へと向かうのですが・・・

勝龍寺城からの脱出口となったのは“北門”といわれていますが、現在は付近に石垣の一部を遺すのみ。ここから坂本を目指した光秀は、途中、落ち武者狩りに遭い絶命したとも、自刃して果てたとも・・・ 勝龍寺城は光秀にとって最期のひと時を過ごした場所となってしまいました。

■勝竜寺城公園

【開園時間】9:00~18:00(11月~3月は~17:00)

【休園日】12月28日~1月4日

【入園料】無料

【電話】075-963-5510(長岡京市観光協会)

【アクセス】JR京都線「長岡京駅」から徒歩約10分 Google map

【公式ホームページ】http://www.nagaokakyo-kankou.jp/html/sightseeng/s04.html

【恵解山古墳】光秀のお墓・・・ というわけではありません

埴輪の複製品も多く並びます

突然、大きく時代を遡ったかのような古墳の登場に、「えっ?!」と思われた方もいらっしゃることでしょう。こちらは、5世紀前半に造られたという恵解山(いげのやま)古墳。勝竜寺城公園からは、歩いて10分ほどの場所にある、全長約128メートル、幅約79メートルにも及ぶ前方後円墳です。地図を見ながら訪ねてみたものの、歩けば歩くほど、「こんな場所に本当に古墳があるのか?」と心配に・・・ 住宅街、そして学校などの“日常風景”を通りすぎると、突如巨大な古墳が現れました。現在は公園として整備され、古墳の上を歩くこともでき、“ちょっと意外な京都観光”を楽しむことができるのですが、光秀とどういった関係があるのでしょうか・・・

秀吉軍の一部が陣を構えた「天王山」も見ることができました

実はこちらの古墳、最新の研究から、「山崎の合戦」の際に、光秀軍が本陣を構えた場所とされているのです。「古墳に陣を構える」とは少々意外かもしれませんが、なるほど、その高さ故に周囲を見渡すこともできます。古墳からは火縄銃の「鉛弾」なども発掘されたそう。この場所から、天王山付近に陣を構える秀吉軍を、そしてその先に“天下統一”の夢を眺めていたのでしょうか・・・

■恵解山古墳公園

【開園時間】園内自由(長時間の滞在はお控えください)

【入園料】無料

※園内に御手洗い・駐車場はありません

【電話】0771-23-3570

【アクセス】JR京都線「長岡京駅」から徒歩約20分 Google map

★大山崎町★

【山崎合戦古戦場の碑】天下分け目の戦いの地

天王山を背にあまりにも儚く佇む石碑

最後にご紹介するゆかりの地は、長岡京市のお隣、大山崎町から。光秀軍と秀吉軍が相まみえた天下分け目の「山崎の合戦」では、両軍は今の小泉川(かつての円明寺川)を挟んで対陣し、そして抗戦に至ったそう。戦いが激化したといわれる場所に、合戦の歴史を伝える石碑がぽつりと建っています。今は地元の方の散歩コース、または子どもたちの遊び場といった場所で、激戦が繰り広げられたとはとても想像ができません。

■山崎合戦古戦場の碑 Google mapはこちら

\大山崎町・長岡京市に遺る山崎合戦の跡地をめぐります/

⇒【そう京イベント】中村先生と歩く 山崎合戦跡(2020年11月21日実施)の詳細はこちら

石碑の側を流れる小泉川

小泉川周辺は“ホタル”の鑑賞地としても知られているそう。実際、「山崎合戦古戦場の碑」が立つのは、天王山夢ほたる公園と名付けられた園地の一角。多くの戦死者が出た場所にホタルが舞うとは、どこか儚さを感じずにはいられません。

信長を討った「本能寺の変」からわずか10日余り。山崎の合戦での大敗により、俗に言う光秀の“三日天下”は終焉を迎えることとなりました。

\“本能寺の変”に迫る「そう京」イベントを12月に実施/

⇒12月実施の「そう京」イベントは、9月1日(火)に告知を開始します!