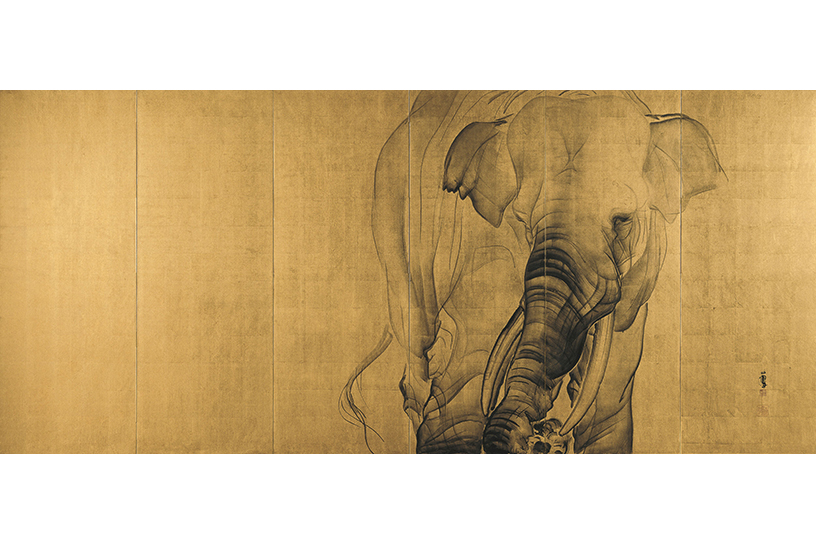

竹内栖鳳「清閑」1935年頃 京都市美術館蔵(京都市京セラ美術館)

秋は芸術を満喫できる季節。ミュージアムの多い京都では、9月から11月にかけて様々なテーマの特別展が行われます。今回はそのなかから、気になる展覧会をピックアップ! 紅葉とあわせてアートに触れてみてください。

ユニークな仏さま、大集合!

秋季特別展「みちのく いとしい仏たち」

【龍谷大学 龍谷ミュージアム】9/16(土)~11/19(日)

日本初の“仏教総合博物館”として開館し、様々な視点で「仏教」の展覧会を企画する龍谷大学 龍谷ミュージアム。一見難しそうな仏教を“わかりやすく・楽しく”展示されているのが特徴です。この秋は、地方の「民間仏(みんかんぶつ)」にスポットを当てた、大規模な展覧会を初開催。北東北(みちのく、青森・岩手・秋田)に伝わる約130点の仏像・神像が楽しめます。

江戸時代、全国の寺院で立派な仏像をご本尊とするなか、北東北では、小さなお堂や祠(ほこら)、民家の仏壇などに、専門の仏師ではない、その土地の大工さんやお坊さんが手がけた、仏像・神像(民間仏)が祀られていました。素朴でユニークなお姿が多く、ひとめで思わず笑みがこぼれてしまうほど♪ 北東北という災害や飢饉など厳しい風土の中、人々の暮らしに寄り添ってきた、“やさしく、いとしい仏さま”に会いに行きませんか。

10月の毎週金曜日は「ナイトミュージアム」の日で、20時まで開館(入館は19時30分まで)されます。18時30分からは展示室にて、作品解説を楽しめる「ギャラリートーク」(事前申込み不要・聴講無料)を開催。学芸員さんのお話を聴けば、ユニークな理由がわかるかも♪

もうひとつ嬉しいお知らせが! 京都市内に展開する前田珈琲が、この度、龍谷ミュージアム内にもオープンしました。芸術鑑賞のあとはカフェで余韻に浸ってみてはいかがでしょうか。

※営業時間は公式ホームページでご確認ください。

もうひとつ嬉しいお知らせが! 京都市内に展開する前田珈琲が、この度、龍谷ミュージアム内にもオープンしました。芸術鑑賞のあとはカフェで余韻に浸ってみてはいかがでしょうか。

※営業時間は公式ホームページでご確認ください。

■秋季特別展「みちのく いとしい仏たち」

【日程】2023年9月16日(土)~11月19日(日)

10:00~17:00、10月の金曜日は~20:00(入館は閉館30分前まで)

【休館日】月曜日(祝日の場合は翌日)

【場所】龍谷大学 龍谷ミュージアム 詳細情報はこちら

【料金】1,600円

【問合せ】075-351-2500

【展覧会ホームページ】https://museum.ryukoku.ac.jp/exhibition/2023/michinoku/

★「そうだ 京都、行こう。」エクスプレス・カード特典協力先です。

【日程】2023年9月16日(土)~11月19日(日)

10:00~17:00、10月の金曜日は~20:00(入館は閉館30分前まで)

【休館日】月曜日(祝日の場合は翌日)

【場所】龍谷大学 龍谷ミュージアム 詳細情報はこちら

【料金】1,600円

【問合せ】075-351-2500

【展覧会ホームページ】https://museum.ryukoku.ac.jp/exhibition/2023/michinoku/

★「そうだ 京都、行こう。」エクスプレス・カード特典協力先です。

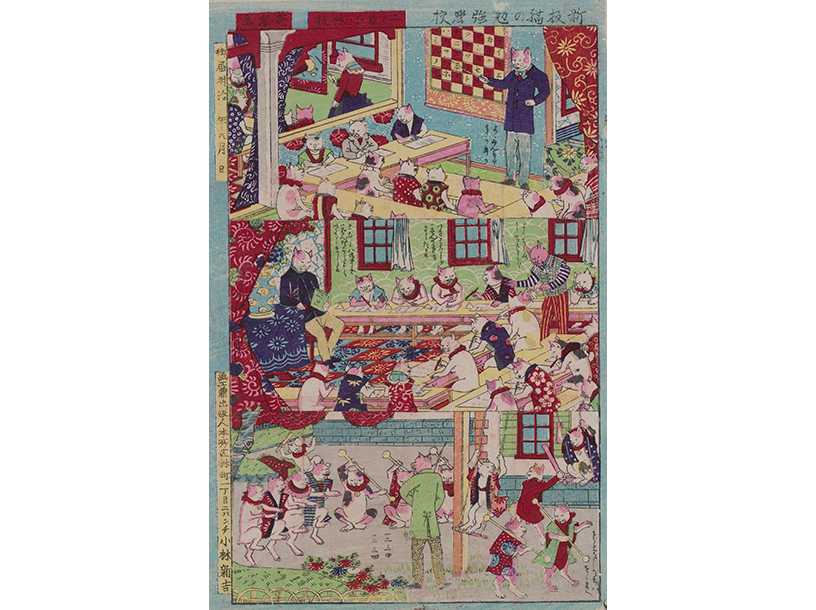

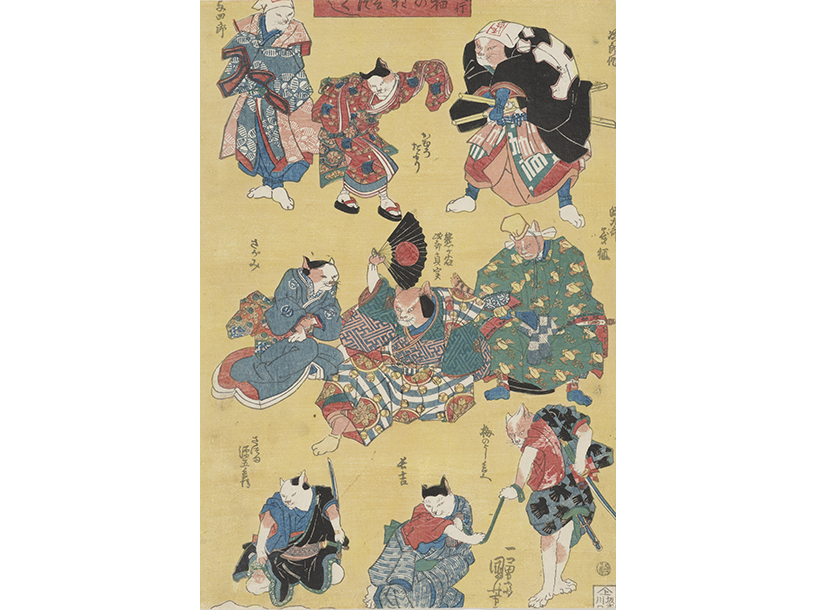

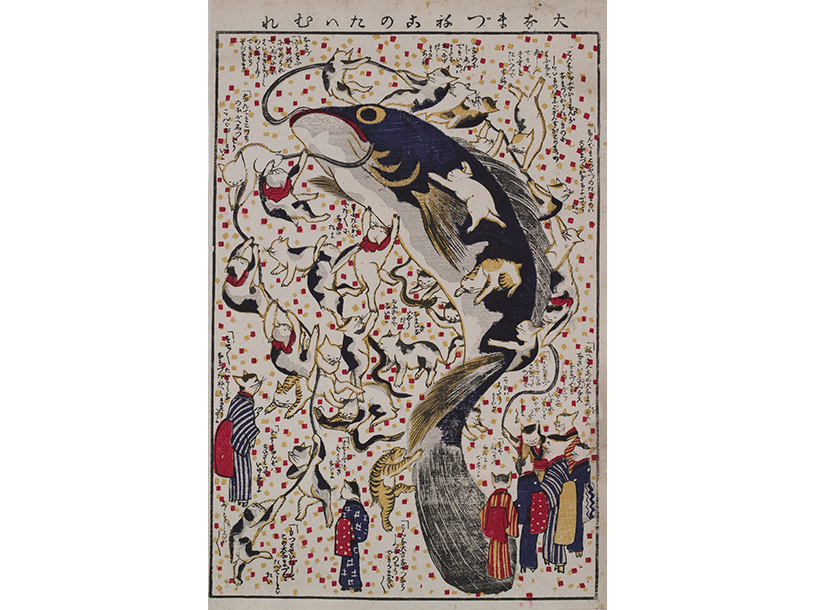

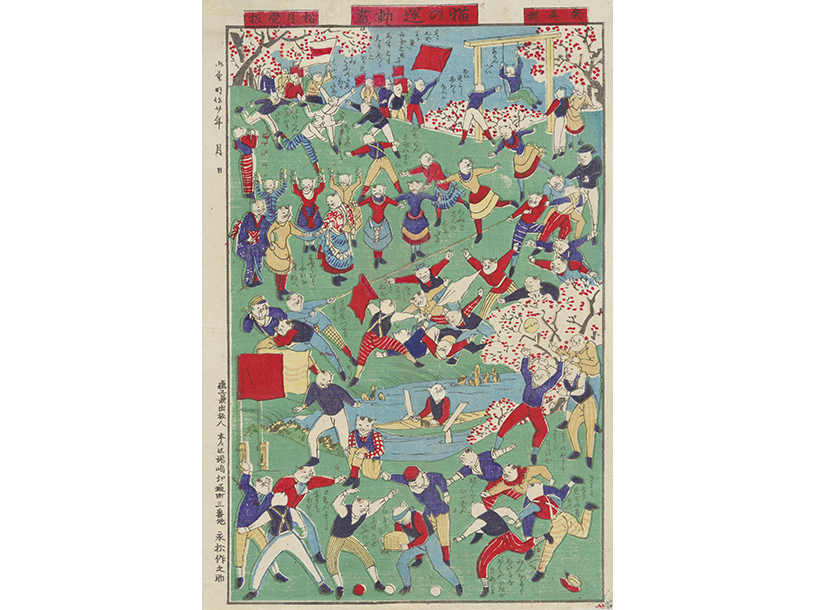

“猫愛”あふれる擬人化の数々♪

「もしも猫展」

【京都文化博物館】9/23(土・祝)~11/12(日)

「もしも、うちの猫が人のように話したら」 ・・・そんな想像をしたことはありませんか?

人間以外の何かを人間になぞらえることを“擬人化”と呼びます。根っからの猫好きとして知られる浮世絵師・歌川国芳は、その格別な猫愛から、天保12年(1841)頃より“猫の擬人化作品”を次々に発表しました。京都文化博物館でこの秋開催される「もしも猫展」では、国芳の作品をメインに、江戸時代の擬人化表現の面白さに着目。その魅力に迫ります。

人間以外の何かを人間になぞらえることを“擬人化”と呼びます。根っからの猫好きとして知られる浮世絵師・歌川国芳は、その格別な猫愛から、天保12年(1841)頃より“猫の擬人化作品”を次々に発表しました。京都文化博物館でこの秋開催される「もしも猫展」では、国芳の作品をメインに、江戸時代の擬人化表現の面白さに着目。その魅力に迫ります。

本展では、猫をテーマに据えた浮世絵をはじめとする作品135点で、江戸時代の“擬人化の世界”を紹介。猫たちのユーモラスで愛嬌ある姿を楽しめます。また、国芳は猫を人のように描くだけでなく、実在する人間の歌舞伎役者を猫に見立てて描くことも! 当時流行したという「猫の百面相」は、豊かな表情を眺めているだけで、思わず頬が緩みそう。こんなにもかわいい作品は、嬉しいことに撮影OK(一部作品を除く)。いつでもお気に入りを眺め、ほっこりできますよ。

小林幾英「新板猫の勉強学校」個人蔵

期間中は、謎(にゃぞ)解きゲームキット付きチケットも販売(謎解きゲームキット1,500円+入場料、数量限定)。作品を鑑賞しながら謎を解いていくことにより、さらに展覧会を楽しむことができそうです。詳細は公式ホームページでご確認ください。

■もしも猫展

【日程】2023年9月23日(土・祝)~11月12日(日)

10:00~18:00、金曜日は~19:30(入館は閉館30分前まで)

【休館日】月曜日(10月9日は開館)、10月10日

【場所】京都文化博物館 詳細情報はこちら

【料金】1,600円

【問合せ】075-222-0888

【展覧会ホームページ】https://www.bunpaku.or.jp/exhi_special_post/20230923-1112/

★「そうだ 京都、行こう。」エクスプレス・カード特典協力先です。

【日程】2023年9月23日(土・祝)~11月12日(日)

10:00~18:00、金曜日は~19:30(入館は閉館30分前まで)

【休館日】月曜日(10月9日は開館)、10月10日

【場所】京都文化博物館 詳細情報はこちら

【料金】1,600円

【問合せ】075-222-0888

【展覧会ホームページ】https://www.bunpaku.or.jp/exhi_special_post/20230923-1112/

★「そうだ 京都、行こう。」エクスプレス・カード特典協力先です。

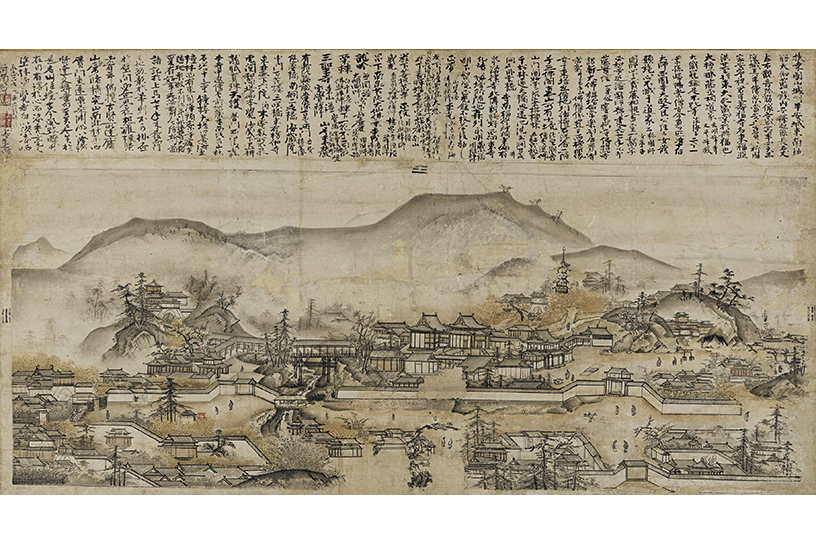

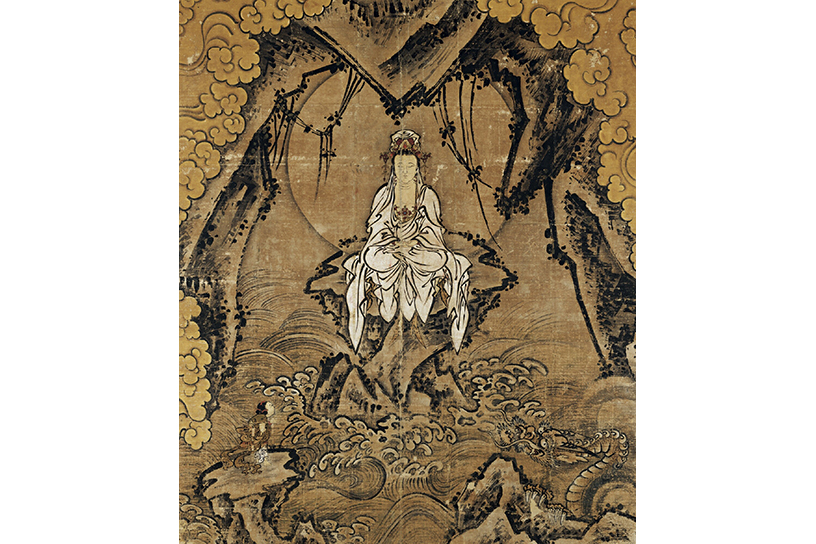

貴重な寺宝が集結。初の大規模展覧会

特別展「東福寺」

【京都国立博物館】10/7(土)~12/3(日)

重要文化財「東福寺伽藍図 了庵桂悟賛」室町時代・永正2年(1505) 京都・東福寺蔵 ※展示期間:11月7日(火)~12月3日(日)

紅葉名所として知られ、京都を代表する禅寺のひとつ、東福寺。その貴重な寺宝をまとめて紹介する“初の大規模展覧会”が京都国立博物館で開催されます。東福寺の歴史を辿りながら、大陸との交流を通して花開いた禅宗文化の全容を幅広く知ることができる特別展です♪

「画聖(がせい)」とも崇められた絵仏師・明兆(みんちょう)。この度、代表作で14年に及ぶ修理を終えた「五百羅漢図」の全幅が初公開されます。復元された鮮やかな色彩をどうぞお楽しみに。ほかにも、応仁の乱による戦火を免れた貴重な寺宝や巨大伽藍にふさわしい特大サイズの仏像や書画類の優品を一堂に展観します。「白衣観音図」(写真2枚目)は、縦約326センチ・横約281センチという圧巻のスケール! もとは法堂の壁面に貼られていたとも考えられる作品で、明兆のダイナミックな筆致にもご注目ください。

また、平安から鎌倉時代にかけて活躍した仏師・運慶の作風と近似していると伝わり、修理後初公開となる「多聞天立像」や、展覧会初出品となる旧本尊の巨大な左手「仏手」なども展示(なんと仏手は撮影OKとのこと!)。あますことなく東福寺の魅力を感じられる、貴重な機会です。

京都国立博物館から東福寺までは、歩いて20分ほど。東福寺では特別展にあわせて、2023年11月11日(土)から12月3日(日)まで、三門の特別公開と、大涅槃図修理完成特別公開が行われます。もみじ狩りと一緒に、お楽しみください(詳細は東福寺の公式ホームページでご確認ください)。

京都国立博物館から東福寺までは、歩いて20分ほど。東福寺では特別展にあわせて、2023年11月11日(土)から12月3日(日)まで、三門の特別公開と、大涅槃図修理完成特別公開が行われます。もみじ狩りと一緒に、お楽しみください(詳細は東福寺の公式ホームページでご確認ください)。

■特別展「東福寺」

【日程】2023年10月7日(土)~12月3日(日)

前期:10月7日(土)~11月5日(日)

後期:11月7日(火)~12月3日(日)

※会期中、一部の作品は上記以外にも展示替えを行います

9:00~17:30(最終入館17:00)

【休館日】月曜日(祝日の場合は翌日)

【場所】京都国立博物館 詳細情報はこちら

【料金】1,800円

【問合せ】075-525-2473(テレホンサービス)

【展覧会ホームページ】https://tofukuji2023.jp/

★「そうだ 京都、行こう。」エクスプレス・カード特典協力先です。

【日程】2023年10月7日(土)~12月3日(日)

前期:10月7日(土)~11月5日(日)

後期:11月7日(火)~12月3日(日)

※会期中、一部の作品は上記以外にも展示替えを行います

9:00~17:30(最終入館17:00)

【休館日】月曜日(祝日の場合は翌日)

【場所】京都国立博物館 詳細情報はこちら

【料金】1,800円

【問合せ】075-525-2473(テレホンサービス)

【展覧会ホームページ】https://tofukuji2023.jp/

★「そうだ 京都、行こう。」エクスプレス・カード特典協力先です。

初期から後期まで、代表作が一堂に!

京都市美術館開館90周年記念展「竹内栖鳳 破壊と創生のエネルギー」

【京都市京セラ美術館】10/7(土)~12/3(日)

昭和8年(1933)に開館した京都市美術館(現・京都市京セラ美術館)。今年開館90周年を迎えることを記念し、第一回文化勲章も受章した京都の画家・竹内栖鳳の大回顧展を開催。明治から昭和まで、京都画壇の中心であり続け多くの人に愛された栖鳳の作品を時代順に展示し、技術の発展や表現の推移、挑戦の軌跡を辿る内容となっています。

本展では、同館所蔵の「絵になる最初」をはじめとする代表作がずらり集結。さらに、イタリア・ローマの遺跡を描いたとされ、栖鳳の渡欧体験を反映したという日本初公開作品「羅馬遺跡図」の展示も!

ほかにも制作にまつわる写生や下絵、古画の模写も多く展示。下絵ならではの生き生きとした線からは、動物画を得意とした栖鳳の本領を見ることができます。

約130点の作品から、栖鳳の奮闘をたっぷりと振り返ってみてください。

約130点の作品から、栖鳳の奮闘をたっぷりと振り返ってみてください。

■京都市美術館開館90周年記念展「竹内栖鳳 破壊と創生のエネルギー」

【日程】2023年10月7日(土)~12月3日(日)※会期中展示替えあり

前期:10月7日(土)~11月5日(日)

後期:11月7日(火)~12月3日(日)

10:00~18:00(最終入場17:30)

【休館日】月曜日(祝日の場合は開館)

【場所】京都市京セラ美術館 詳細情報はこちら

【料金】1,800円

【問合せ】075-771-4334

【展覧会ホームページ】https://kyotocity-kyocera.museum/exhibition/20231007-20231203

★「そうだ 京都、行こう。」エクスプレス・カード特典協力先です。

【日程】2023年10月7日(土)~12月3日(日)※会期中展示替えあり

前期:10月7日(土)~11月5日(日)

後期:11月7日(火)~12月3日(日)

10:00~18:00(最終入場17:30)

【休館日】月曜日(祝日の場合は開館)

【場所】京都市京セラ美術館 詳細情報はこちら

【料金】1,800円

【問合せ】075-771-4334

【展覧会ホームページ】https://kyotocity-kyocera.museum/exhibition/20231007-20231203

★「そうだ 京都、行こう。」エクスプレス・カード特典協力先です。

初心者も楽しめる♪ 江戸絵画の人気作品がずらり

ゼロからわかる江戸絵画 -あ!若冲、お!北斎、わぁ!芦雪-

【福田美術館・嵯峨嵐山文華館】10/18(水)~2024/1/8(月・祝)

(左)⻑沢芦雪「親子犬図」前期展示、(右)葛飾北斎「大天狗図」前期展示

人気の観光スポット・嵐山にある福田美術館と嵯峨嵐山文華館でこの秋、合同開催されるのは、美術ファンから初心者まで楽しめる江戸絵画の展覧会。国内外で大きな注目を集める伊藤若冲や葛飾北斎などの作品計118点(福田美術館・80点、嵯峨嵐山文華館・38点)を江戸絵画の基礎知識や鑑賞ポイントとともにご紹介します。

第1会場となる福田美術館のギャラリー1では、17世紀から18世紀にかけて京都で活躍した画家たちの作品を展示。近年爆発的に人気となった伊藤若冲や、ユーモラスな作風でじわじわと知名度を上げている長沢芦雪など、日本画初心者も楽しめる、フリースタイルな絵画を描いた彼らの魅力をご覧いただけます。ギャラリー2では狩野派や琳派による美しい屏風絵も展示されます。

本展では、今年(2023年)、52年ぶりに再発見されたという芦雪の作品「大黒天図」も公開! 芦雪が和歌山に赴いた際に制作した作品群のひとつで、そのなかでも最大級の掛け軸であるそう。大黒天の足下に描かれた生き生きと可愛らしい小さなネズミたちもじっくり眺めてみてくださいね。

本展では、今年(2023年)、52年ぶりに再発見されたという芦雪の作品「大黒天図」も公開! 芦雪が和歌山に赴いた際に制作した作品群のひとつで、そのなかでも最大級の掛け軸であるそう。大黒天の足下に描かれた生き生きと可愛らしい小さなネズミたちもじっくり眺めてみてくださいね。

第2会場の嵯峨嵐山文華館は、“浮世絵祭”! 庶民の生活や流行、役者などを題材にした「浮世絵」は大都市・江戸で脚光を浴び、現代においても国内外問わず人気を博します。同館では、自らを“画狂”と称した葛飾北斎による「大天狗」をはじめとする貴重な肉筆浮世絵を展示。また、2階にある畳ギャラリーでは、歌川広重の版画「東海道五十三次」が前期後期に分けて一挙公開されます! お得な2館共通券もありますので、両館あわせて訪れてみてください。

■ゼロからわかる江戸絵画 -あ!若冲、お!北斎、わぁ!芦雪-

【日程】2023年10月18日(水)~2024年1月8日(月・祝)

前期:10月18日(水)~12月4日(月)

後期:12月6日(水)~1月8日(月・祝)

10:00~17:00(受付終了16:30)

【休館日】12月5日(火)、12月30日(土)~1月1日(月)

【場所】福田美術館 詳細情報はこちら

嵯峨嵐山文華館 詳細情報はこちら

【料金】1,500円 ※二館共通券2,300円

【問合せ】075-863-0606(福田美術館)、075-882-1111(嵯峨嵐山文華館)

【展覧会ホームページ】

https://fukuda-art-museum.jp/exhibition/202306012868(福田美術館)

https://www.samac.jp/exhibition/detail.php?id=29(嵯峨嵐山文華館)

★「そうだ 京都、行こう。」エクスプレス・カード特典協力先です。

【日程】2023年10月18日(水)~2024年1月8日(月・祝)

前期:10月18日(水)~12月4日(月)

後期:12月6日(水)~1月8日(月・祝)

10:00~17:00(受付終了16:30)

【休館日】12月5日(火)、12月30日(土)~1月1日(月)

【場所】福田美術館 詳細情報はこちら

嵯峨嵐山文華館 詳細情報はこちら

【料金】1,500円 ※二館共通券2,300円

【問合せ】075-863-0606(福田美術館)、075-882-1111(嵯峨嵐山文華館)

【展覧会ホームページ】

https://fukuda-art-museum.jp/exhibition/202306012868(福田美術館)

https://www.samac.jp/exhibition/detail.php?id=29(嵯峨嵐山文華館)

★「そうだ 京都、行こう。」エクスプレス・カード特典協力先です。

※掲載内容は2023年9月22日時点の情報です。最新情報は各掲載先へご確認ください。

![(左)竹内栖鳳「アレ夕立に」1909年 髙島屋史料館蔵 前期展示<br/>

(右)竹内栖鳳[重要文化財]「絵になる最初」1913年 京都市美術館蔵 後期展示](pknb6o0000004ts3-img/11_1_.jpg)