行楽シーズンの秋は、さまざまな社寺で特別公開が行われます。洛東にある聖護院門跡(以下、聖護院)もそのひとつ。普段は非公開のお寺ですが、毎年、秋に期間限定で特別公開が行われ、今年(2024)は10月12日(土)から12月8日(日)の金・土・日曜日、祝日を中心に公開されます。

“門跡(もんぜき)”という言葉から分かるように天皇家に深い縁があり、200面以上もの豪華絢爛な障壁画を有しているのが特徴です。特別公開では138面が公開され、なんとオリジナルの状態で鑑賞できます。それだけでも見に行く価値が大いにありますが、今回はさらに深堀りして、見どころをご紹介します♪

※聖護院の堂内や展示物は撮影禁止です。特別な許可を得て撮影しています。

聖護院の歴史を簡単におさらい

延宝4年(1676)に建てられた山門

聖護院は役行者を開祖とする修験宗の総本山で、山伏のお寺として知られます。寛治4年(1090)に創建され、四代目に後白河天皇の皇子が入寺すると、皇室と摂関家がほぼ入れ替わりで門跡(住職)を務めました。

長い歴史のなかで、たび重なる火災によって移転を繰り返しますが、延宝4年(1676)に創建の地へ戻って伽藍を整備。以来、約350年にわたって建物を維持しています。

当時の姿をそのまま見られるなんて、歴史ファンにはたまりません。

立派な松がお出迎え!「大玄関」

ここからは拝観ルートに沿って、見どころをご紹介していきましょう。まず拝観者を出迎えてくれるのは、狩野永納、益信によって描かれた老松の障壁画。金箔に松の組み合わせは、パッと見ただけで気分が華やぎます。

視線を感じて振り返ると、山伏姿のイケメンにビックリ! お寺の方によると山伏の姿を知ってもらうためにマネキンに衣装を着せているそうです。

松の絵とともに、大玄関で存在感を放つのが「大法螺」です。横の棚には世界各地の法螺がずらり。物事を必要以上に大袈裟に言う人を“ホラ吹き”といいますが、小さくても大きな音を出せる法螺が語源になっています。

豪華絢爛な障壁画が続く「使者の間」

大玄関の隣に広がる「使者の間」も狩野永納による華やかな障壁画が並びます。孔雀は害虫を食べるといわれるため、聖護院を訪れた人の災いを取り除いてくれるそう。さらに、「太公望の間」では3つの物語を描き、鑑賞者を飽きさせない工夫が施されています。現代とは違う、ゆるやかな時の流れのなかでは、客人が面会を待つ時間さえ楽しんで過ごしていたのですね。

光格天皇の仮皇居「宸殿」

宸殿 外観

先ほど、皇室と摂関家が門跡(住職)を務めたと紹介しましたが、じつは一時的に天皇の仮皇居になったことも。天明8年(1788)に起きた大火によって京都御所が焼失すると、時の天皇であった光格天皇は聖護院に身を移します。約3年間にわたり宸殿で公事(くじ)を執り行ったことから、聖護院は日本で唯一、「仮皇居」として史跡登録をされています。

宸殿の西側、30畳の部屋は明治に板張りとなり、仏間として用いられるようになりました。開祖の役行者像を中心に、ゆかりの仏像が祀られています。特に不動明王像が多く、鎌倉、室町、江戸と、さまざまな時代の作を見比べられるのもポイント。

特別公開時は内陣まで入ることができます。不動明王像の光背の炎に迦楼羅(かるら)という霊鳥が隠れていたり、天蓋には菊の紋とあわせて法螺貝があしらわれていたり、隅々まで見てみると楽しい発見があります。

仏間の隣の部屋は、光格天皇が執務を執り行った空間のまま、変わらぬ姿を保っています。手前から三之間、二之間、上段之間と続き、客人は三之間から面会するスタイル。

上段之間に掲げられた「研覃(けんたん)」の扁額は後水尾天皇の筆。“覃”は農業用の鍬や鋤のことで、農地を耕ように自分の心を磨きなさいという教えが込められているそう。当時の謁見者も扁額を見て、ピリッと心が引き締まったかもしれません。

今回の特別拝観では、このエリアのみ撮影可能となっていますので、三之間外の廊下から豪華絢爛な一枚をカメラに収めてくださいね。

欄間の隅に小さい通り穴が!

高貴な方の在所は、美しいばかりでなく、時に遊び心も持ち合わせています。それが分かるのが欄間の隅に設けられた小さな穴。こちら、じつはネズミの通し穴。欄間をかじられてしまうくらいなら、通りやすいように最初から穴を開けておこうという配慮だそう。正面からは見づらいかもしれませんが、東側の廊下からなら確認できますので、ぜひご覧になってください。

今回の特別公開の目玉!「本堂」

本堂 外観

昭和43年(1968)、江戸時代から伝わる内陣の床板をそのまま残す形で建て替えられた本堂は、護摩が行われるなど道場の役割を担っています。

中央に平安時代後期作の不動明王像(重文)、右隣りには今回の特別公開のイチ押しである「智証大師円珍坐像」(重文)が祀られています。

令和4年(2022)に展覧会へ出陳した際、経年劣化による損傷が多数見つかったため、最近まで修理が行われていました。お堂に戻られたのは約2年ぶり。とんがり頭の特徴的なお姿に目がいきますが、注目すべきは像内の納入品です。

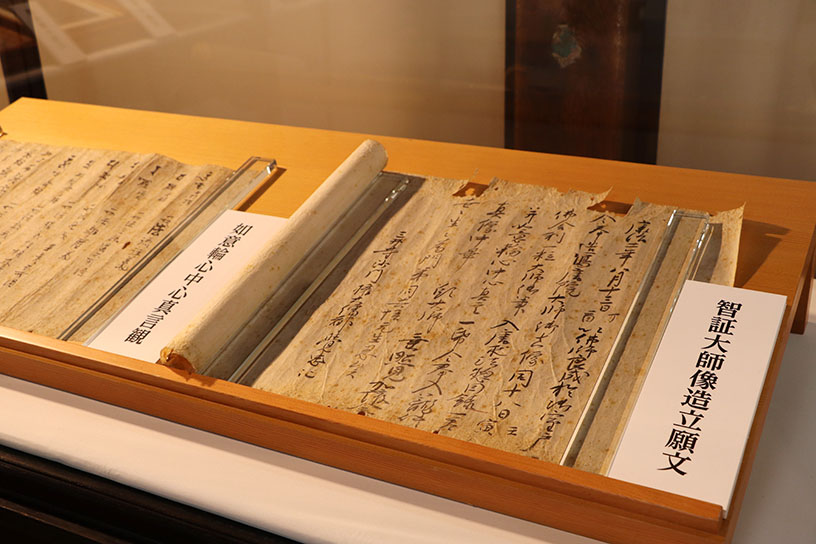

大玄関近くの展示室では像内の納入品を鑑賞できます。大正11年(1922)に発見された折は、像を造った経緯をまとめた文書など三通が斑竹の筒に納められ、さらに平安時代に織られた錦袋に入っている状態だったそう。いずれも重要文化財に指定されている貴重な寺宝。お像の修理を記念した公開のため、次にいつ見られるかは分かりません。くれぐれも、お見逃しのないように。

ちょっと一息。お庭を見ながら休憩を

見応えのある内容に頭をフル回転させると、集中力が途切れてしまうことも…。お庭に向かって椅子が並べられていますので、自由に休憩を取りましょう。

お庭には可愛らしい置物がちらほら。拝観者を和ませるために置いているそうで、見つけるとほっこりした気分になりますよ。

こだわりのプライベート空間「書院」

昨年(2023)に修復後初公開された書院も、ふたたび拝観できます。延宝4年(1676)に伽藍を整備した際に御所から移築し、建物自体が重要文化財の指定。もとは後水尾天皇が側室の櫛笥隆子(くしげのたかこ)のために建てた女院御殿と伝わります。ほかの部屋と同じように金壁画で飾るも、“華やか”だけでは語りつくせない気品ある美しさが漂います。

随所に後水尾天皇のこだわりを感じられるのですが、特筆すべきは奥の間に設けられた花頭窓です。当時、一寸一両といわれた高級な輸入ガラスがはめられ、床の間に光が当たるように計算されています。左の窓ガラスは明治期のものですが、右は約350年前のクリスタルガラスのまま。時間、季節で光の柔らかさが変わり、いつまでも眺めていたくなります。

女性の住まいを意識した造りも随所に。外から見たときに印象的なのは「縦舞良戸(たてまいらど)」と呼ばれる板戸です。通常は横に桟が入るのですが、女性の繊細さを表すように、あえて桟を縦にしています。桟を等間隔にしていないのもオシャレ。近年の修理で漆が塗りなおされ、より華やかな印象に。後水尾天皇のセンスに脱帽です。

釘隠しも場所によってデザインが異なりますので、注目してみてください。

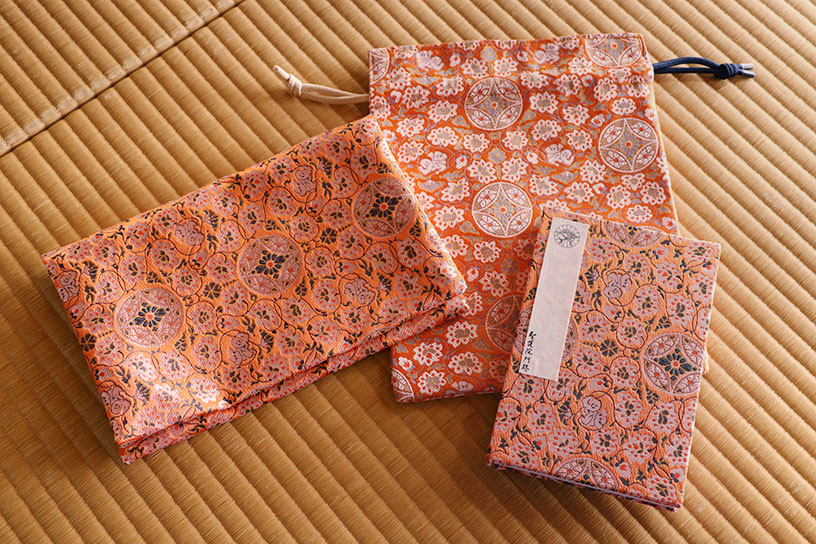

特別公開にあわせて作られた授与品

拝観の記念には、特別公開にあわせて作られた授与品がおすすめです。「智証大師円珍像」に納められていた錦袋を、創業300年以上の西陣織の老舗「岡文織物・六文字屋」が現代風にアレンジ。角度によって七宝宝相華文がきらめく、素敵な仕上がりです。

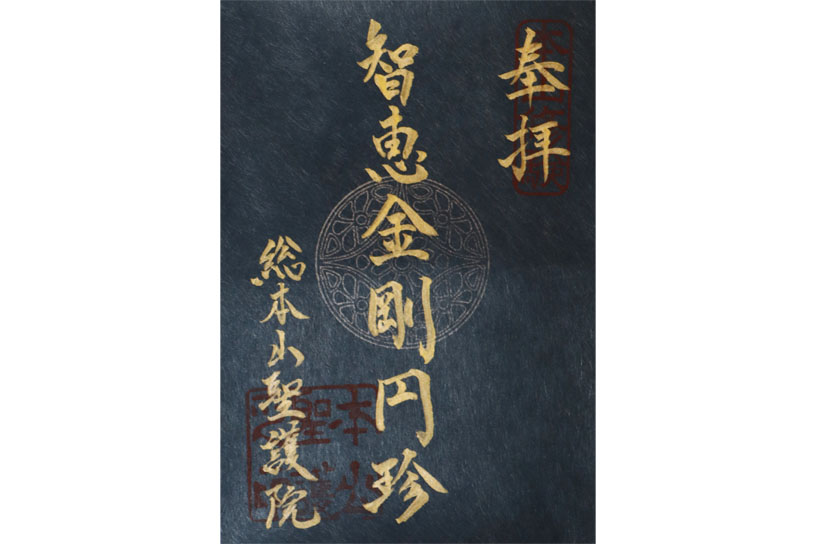

特別公開を記念した御朱印や、その他さまざまな授与品がありますので、お土産にどうぞ。

また、11月22日(金)から24日(日)の3日間に限り、堂内で「伝統工芸士特別展示会」が開催されます。近隣の紅葉狩りとあわせて訪れるのも良さそうです♪

■聖護院 秋の特別公開

【日程】2024年10月12日(土)~12月8日(日)の金・土・日曜日、祝日、10月21日(月)~23日(水)

10:00~16:00受付終了

※10月25日(金)、11月2日(土)・29日(金)は拝観休止

【拝観料】800円

【場所】聖護院 詳細情報はこちら

【問合せ】075-771-1880

※掲載内容は2024年10月23日時点の情報です。最新情報は掲載先へご確認ください。