歴史は古く、6世紀の欽明天皇在位の頃まで遡るといいます。紫式部の『源氏物語』にも葵祭が登場するなど、すでに平安時代には多くの見物人で賑わう行事だったようです。戦乱の影響を受けて祭りが行われない期間もありましたが、形を変えながら現代に続いています。

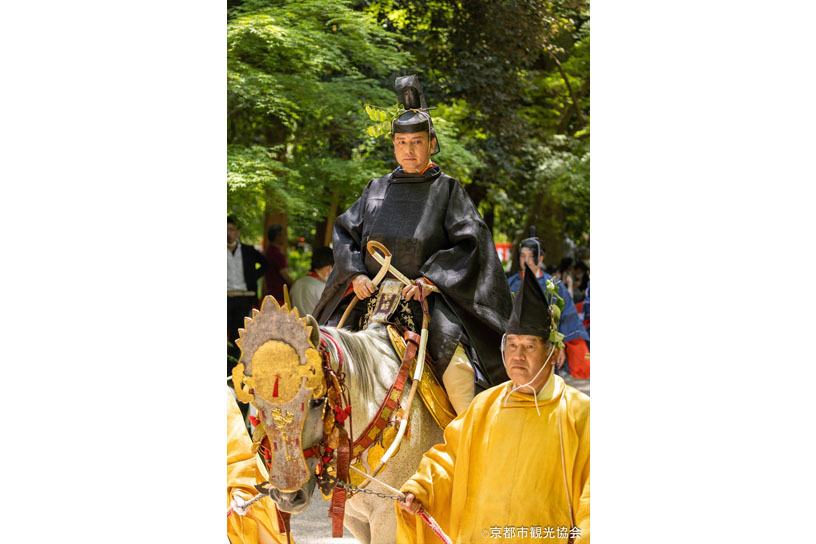

葵祭は天皇の代理である勅使が参列する勅祭であり、行列の主役は勅使の役割を務める近衛使代(このえつかいだい)といえるでしょう。また、今年は大河ドラマの影響もあり、行列のなかでもひときわ華やかな斎王代列の平安装束に注目している方も多いのではないでしょうか。

今回は、斎王代列にスポットをあてて、舞台裏や見どころをご紹介します!

黒田装束店のご当主に聞く、葵祭の舞台裏や見どころ

黒田装束店 19代目当主 黒田幸也さん

お話をお聞きしたのは、江戸初期創業の黒田装束店のご当主、黒田幸也さん。葵祭には当然のことながら裏方として支える方がたくさんいらっしゃり、装束司である黒田さんもそのひとり。黒田さんは京都や東京の装束店5軒が名前を連ねる「伝統服飾工芸協同組合」の一員として、斎王代列に長年携わっていらっしゃいます。

斎王代列に登場するのは、命婦(みょうぶ)、斎王代、馬に乗った騎女(むなのりおんな)、女別当、内侍(ないし)、女嬬(にょじゅ)、采女(うねめ)、童女(わらわめ)、蔵人所陪従(くろうどどころべいじゅう)、牛車。

膨大な装束は京都御所内にある高床式の蔵で管理され、毎年4月20日前後に蔵出しをして、ひとつひとつ点検されるそうです。祭り当日は朝7時から着付けなどの準備に追われ、終わったあとも手入れ、補修を欠かせません。なぜ、それほどまでに大切に扱うのかというと、じつは葵祭の装束はすべて装束司が有職故実にのっとって作った一級品。そのまま平安時代にタイムスリップしても遜色ないような装束を見られるという点も葵祭の素晴らしいところ。

斎王代

皆さんの注目の的、斎王代についてご紹介しましょう。紅梅色の装束は「唐衣(からぎぬ)」と呼ばれ、襟元が折り返されています。その下に見える萌黄色の装束が「表着(うわぎ)」で、黒田さんにお聞きしたところ、「亀甲花菱地文」という文様だと教えていただきました。

斎王代が乗る「腰輿(およよ)」という輿から装束の裾が出ているのも鑑賞ポイント。「出衣(いだしぎぬ)」と言い、当時の女性は牛車から裾を出して装束の「かさねの色目」の美しさをアピールしたそうです。

斎王代が手に持っているのは檜扇(ひおうぎ)。黒田装束店で拝見させていただいた檜扇は、斎王代のものとは異なりますが、両端に「糸花」と呼ばれる造花の飾りが付けられ、6色の飾り紐が付いているのは同じ。飾りや紐の結び方にいたるまで、細やかに決まりがあるのも特徴です。

「日蔭の糸」のミニサイズを拝見させていただきました

檜扇の紐よりも沿道から確認しやすいのが、斎王代の頭に取り付けられた白い髪飾り「日蔭の糸」です。もともとは植物の「ヒカゲノカズラ」を髪に飾っていたそうですが、いつの頃からか撚り紐で模したものを付けるようになったといいます。

「有職結び」という結び方で、リボン型の「あげまき結び」には悪いものを祓うという意味が込められているそう。一方、結び目が連なった部分は「にな結び」で、必ず奇数にするという決まりごとがあるのだとか。

紐の結び方にまで意味があると知り、あらためて日本文化の奥深さに感動してしまいました。

黒田さんから、もうひとつ平安装束の美しさの秘密を教えていただきました。葵祭では長距離を歩いていても袖口がパリッと美しく保たれています。

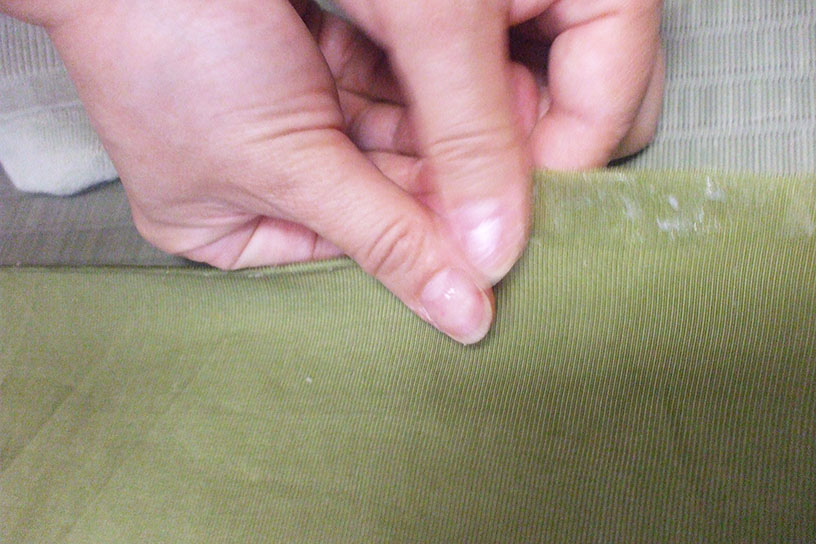

「ひねり仕立て」が施された織物

じつは、一番下に身に着ける「単(ひとえ)」という装束の布の端は、「ひねり仕立て」という装束司ならではの手仕事が施されています。

「すりこぎ」で練った餅を糊に使い、布の端をひねるように織り込んでいく手法で、裏地のない単衣仕立ての織物に用いることで強度が増すそうです。一番下の装束にハリがあると、重ね着をしても形が損なわれません。平安後期にはすでにあった技法だそうで、「かさねの色目」をいかに美しく見せるかという当時の女性たちのオシャレへの関心の高さが伺えますね。

「采女」※写真は新調する以前のものです

装束司のお仕事には装束の新調も含まれます。昨年(2023)は「伝統服飾工芸協同組合」によって「采女」の装束が新しく生まれ変わりました。今年の行列でもぜひ注目してご覧ください。

有職織物をもっと身近に

華やかな平安装束の世界を知ると、その手触りや質感が気になりませんか。女将の知子(ちかこ)さんは、有職織物で仕立てた小物を扱う「堺町御門前 平七」というブランドを展開されています。

ブランドを立ち上げた当初は、装束の調進に使ったあとの端切れで小物を作っていたそうですが、今では本来の装束にない色合いのものも織屋さんに発注してバリエーションを増やしていらっしゃいます。

特に名刺入れは種類が豊富! 知子さんが配色を考えているというパステルカラーの可愛らしさに心が躍ります。色の美しさもさることながら、それぞれの文様に名前や意味があるのもポイント。「平七」では日本の伝統を伝えるために、商品には必ず文様についての説明書を添えられています。

正絹の有職織物の魅力を伝えたいという想いから次々に新しいアイデアが生まれ、アイテム数もどんどん増えています。巾着袋「重-KASANE-」は、口を絞ったときに「かさねの色目」が見える仕組みで、「平七」のセンスが光ります。

ネクタイ 19,800円

最近は息子さんも装束司としての修業を積み、男性ならではの視点でネクタイや蝶ネクタイをプロデュース。さらに、若い人に向けたカジュアルな商品も考案中とのことですから、今後の展開が楽しみです。

葵祭を通して装束の美しさに惹かれた方は、ぜひチェックをおすすめします♪

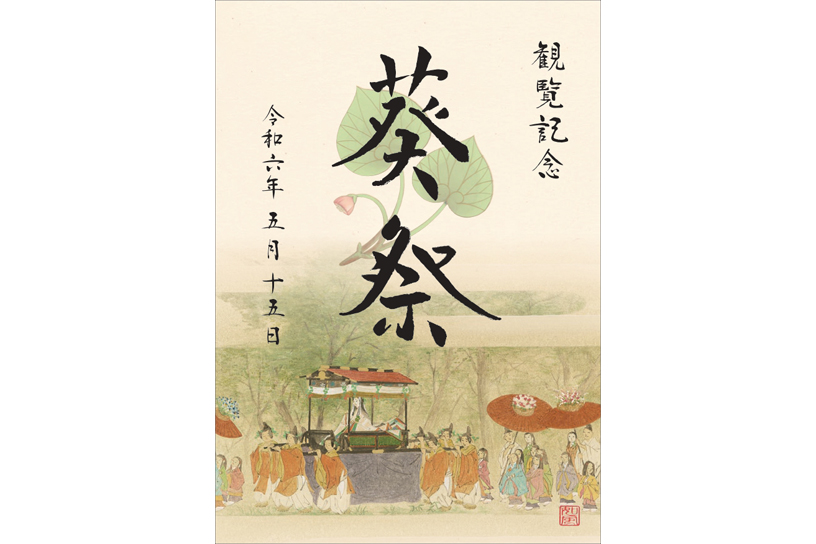

葵祭をゆっくり鑑賞するなら有料観覧席へ!

葵祭は当日10時30分に京都御苑を出発予定です(雨天の場合、翌日順延)。京都御苑から下鴨神社、上賀茂神社にいたる約8キロの道中、どこで鑑賞するか悩ましいところですが、座ってゆっくりと鑑賞したい場合は有料観覧席へ。今年のチケットは公式ガイドブックと観覧記念符の特典付き。観覧記念符は、宮絵師の安川如風(にょふう)さんが描いた斎王代の絵が素敵です。チケットは売り切れる場合もありますので、気になる方は早めの購入を。葵祭を通して、たっぷりと“平安装束の美”を堪能しましょう。

⇒葵祭 有料観覧席について詳しくはこちら

⇒葵祭 有料観覧席について詳しくはこちら

※掲載内容は2024年5月10日時点の情報です。最新情報は各掲載先へご確認ください。