《釈迦三尊像》伊藤若冲筆 三幅 絹本著色 江戸時代 明和2年(1765) 相国寺蔵

暑い夏には、涼しいミュージアムでアート鑑賞はいかがでしょうか。この夏、京都には数々のアートの名品が大集結します。大人気の絵師・伊藤若冲や、端正な女性画で人気の上村松園(しょうえん)、そして京都ゆかりの国宝・文化財やモダンクラフトも一挙に展示され、時代を超えたアートの魅力にどっぷりと浸ることができます。見どころや注目ポイントをご紹介しますので、ぜひ訪ねてみてくださいね♪ チケットプレゼントもご用意しています。

※2021年7月14日(水)時点の情報です。掲載内容は、状況により中止や変更となる場合があります。事前に掲載先へご確認ください。

※2021年7月14日(水)時点の情報です。掲載内容は、状況により中止や変更となる場合があります。事前に掲載先へご確認ください。

※新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、京都旅行の際は、政府およびお住まいの都道府県と京都府の要請をご確認ください。京都にお越しの際は、マスクの着用・手指のアルコール消毒など、感染拡大防止の徹底にご協力をお願いいたします。日々、状況は変化しておりますので、事前に最新情報をご確認ください。

本邦初公開の《清少納言》も登場! 松園作品勢ぞろい♪

京都市京セラ美術館開館1周年記念展「上村松園」

【京都市京セラ美術館】7/17(土)~9/12(日)

チケプレ

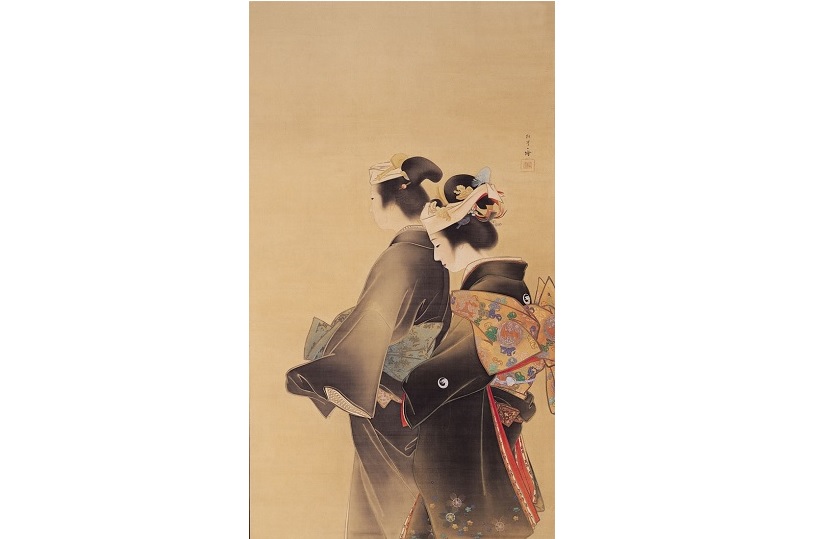

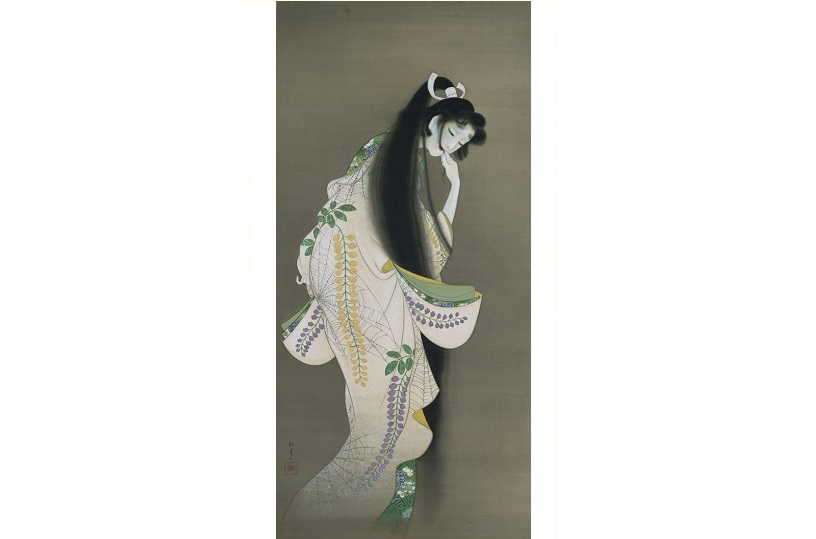

《楊貴妃》1922年 松伯美術館蔵 ◎後期展示

昨年(2020年)リニューアルオープンし、開館1周年を迎える京都市京セラ美術館。1周年記念の特別展は、近代京都画壇を代表する女流日本画家・上村松園(1875-1949)をピックアップ。昭和49年(1974)の「生誕100年記念 上村松園展」以来となる、同館約50年ぶりの一大回顧展が行われます。

京都市に生まれた松園は、京都府画学校を卒業後、京都画壇の大家・鈴木松年(しょうねん)や竹内栖鳳(せいほう)に師事。女性画家独自の視点で数々の女性像を描きました。展覧会では、同館所蔵の初期の代表作《人生の花》から絶筆の《初夏の夕》など、全国各地から代表作100点余りが集結。故郷・京都にて画業の全容が展示されます(会期中展示替あり)。

なかでも一番の見どころは、新発見の作品《清少納言》。長らく行方不明であったという大正期の名作で、作品発表時以来の本邦初公開となります! 雅やかな構図と色を実際に目にしてみたいですね♪

そのほかにも、『源氏物語』に登場する六条御息所の生霊を描いた《焰》や、松園作品に珍しい現代女性を描き重要文化財に指定される《序の舞》など、余すところなく松園ワールドを展観できます。ミュージアムカフェENFUSE(エンフューズ)にはスペシャルメニューが登場し、オリジナルグッズも多数登場するとのこと。松園ファンも初めての方も、美しき女性美の世界をたっぷりとご堪能ください♪

そのほかにも、『源氏物語』に登場する六条御息所の生霊を描いた《焰》や、松園作品に珍しい現代女性を描き重要文化財に指定される《序の舞》など、余すところなく松園ワールドを展観できます。ミュージアムカフェENFUSE(エンフューズ)にはスペシャルメニューが登場し、オリジナルグッズも多数登場するとのこと。松園ファンも初めての方も、美しき女性美の世界をたっぷりとご堪能ください♪

■京都市京セラ美術館開館1周年記念展「上村松園」

【日程】2021年7月17日(土)~9月12日(日)

前期:7月17日(土)~8月15日(日)

後期:8月17日(火)~9月12日(日)

10:00~18:00(入場17:30まで)

【休館日】月曜日 ※祝日の場合は開館

【場所】京都市京セラ美術館 本館 北回廊1階 詳細情報はこちら

【料金】1,800円

※混雑時には事前予約されている方を優先案内。美術館公式ホームページから日時チケットご購入または日時指定予約をおすすめします。

【問合せ】美術館公式ホームページをご確認ください。

【展覧会ホームページ】https://kyotocity-kyocera.museum/exhibition/20210717-0912

★「そうだ 京都、行こう。」エクスプレス・カード特典協力先です。

【日程】2021年7月17日(土)~9月12日(日)

前期:7月17日(土)~8月15日(日)

後期:8月17日(火)~9月12日(日)

10:00~18:00(入場17:30まで)

【休館日】月曜日 ※祝日の場合は開館

【場所】京都市京セラ美術館 本館 北回廊1階 詳細情報はこちら

【料金】1,800円

※混雑時には事前予約されている方を優先案内。美術館公式ホームページから日時チケットご購入または日時指定予約をおすすめします。

【問合せ】美術館公式ホームページをご確認ください。

【展覧会ホームページ】https://kyotocity-kyocera.museum/exhibition/20210717-0912

★「そうだ 京都、行こう。」エクスプレス・カード特典協力先です。

18世紀、京都の天才はこんなにすごかった!

「京(みやこ)のファンタジスタ ~若冲と同時代の画家たち」

【福田美術館・嵯峨嵐山文華館】7/17(土)~10/10(日)

チケプレ

伊藤若冲「蕪に双鶏図」 通期・福田美術館

人気スポット嵐山にある福田美術館と嵯峨嵐山文華館が、この夏、2館共開催するのは、江戸時代の絵師・伊藤若冲と同時代を生きた画家たちの作品を、盛りだくさんに紹介する展覧会です。

左:伊藤若冲 「柳に雄鶏図」 前期 /中央:長沢芦雪 「鍾馗図」 前期 /右:円山応挙 「⻩蜀葵鵞⿃⼩禽図」 後期 いずれも福田美術館蔵

第1会場の福田美術館は、「どうしてこんなに天才たちが」がテーマ。若冲作品はもちろん、若冲と同年生まれの与謝蕪村など同世代の画家や、影響を受けた禅僧などの作品が展示されます。同館が所蔵する全若冲作品が展示されるとあって注目を集めていますが(会期中展示替あり)、特に、昨年(2020年)初公開された「蕪に双鶏図」は必見。若冲30代、画業の最初期にあたる作品で、緻密に描きこまれた若冲のリアリズムを目の前にできます。

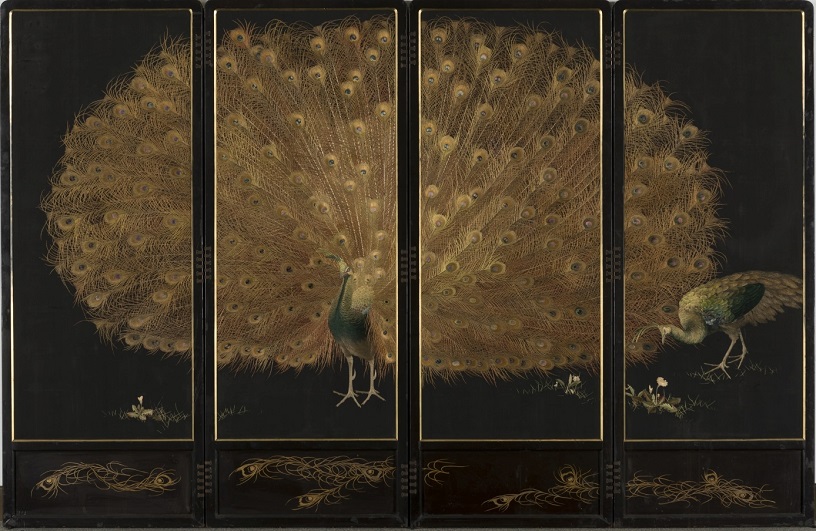

左:円⼭応挙 「牡丹孔雀図」 前期/右:呉春 「孔雀図」 前期 いずれも嵯峨嵐⼭⽂華館蔵

第2会場となるのは、隣接する嵯峨嵐山文華館。こちらでは、「天才くらべてみました」と題して、若冲をはじめ、円山応挙や長沢芦雪(ろせつ)などの作品を画題ごとに並べて展示。画家による描き方の違いをわかりやすく眺めることができ、無心に楽しむことができます♪ 作風の違いもわかりやすいですね!

左:円⼭応挙 「⻁図」 後期/右:曾我蕭⽩ 「⻁図」 後期 いずれも嵯峨嵐⼭⽂華館蔵

■「京(みやこ)のファンタジスタ ~若冲と同時代の画家たち」

【日程】2021年7月17日(土)~10月10日(日)

前期:7月17日(土)~8月30日(月)

後期:9月1日(水)~10月10日(日)

10:00~17:00(入館16:30まで)

【休館日】火曜日 ※祝日の場合は、翌平日

【場所】福田美術館・嵯峨嵐山文華館 詳細は各施設名をクリック

【料金】福田美術館1,300円、嵯峨嵐山文華館900円、2館共通券2,000円

【問合せ】075-863-0606(福田美術館)、075-882-1111(嵯峨嵐山文華館)

【展覧会ホームページ】https://fukuda-art-museum.jp/exhibition/202012271417

★「そうだ 京都、行こう。」エクスプレス・カード特典協力先です。

【日程】2021年7月17日(土)~10月10日(日)

前期:7月17日(土)~8月30日(月)

後期:9月1日(水)~10月10日(日)

10:00~17:00(入館16:30まで)

【休館日】火曜日 ※祝日の場合は、翌平日

【場所】福田美術館・嵯峨嵐山文華館 詳細は各施設名をクリック

【料金】福田美術館1,300円、嵯峨嵐山文華館900円、2館共通券2,000円

【問合せ】075-863-0606(福田美術館)、075-882-1111(嵯峨嵐山文華館)

【展覧会ホームページ】https://fukuda-art-museum.jp/exhibition/202012271417

★「そうだ 京都、行こう。」エクスプレス・カード特典協力先です。

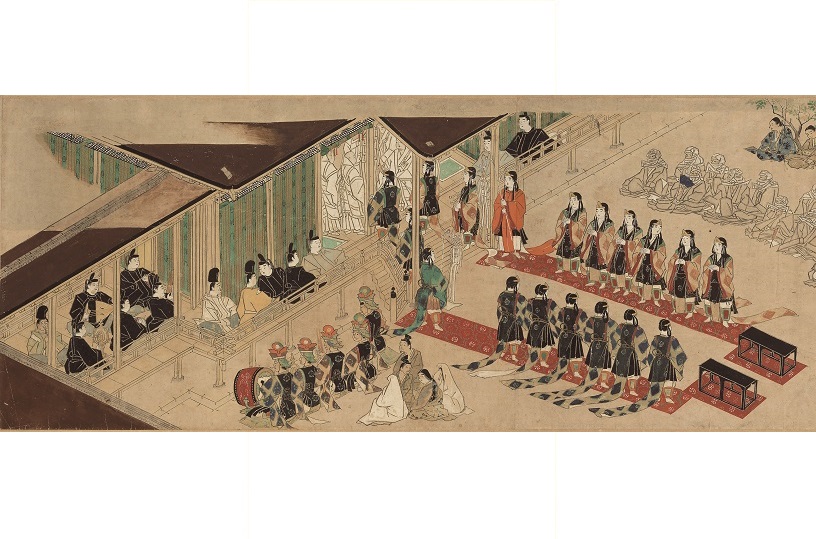

未来に伝えたい日本のたから。京都ゆかりの名品が大集合!

日本博/紡ぐプロジェクト 特別展「京(みやこ)の国宝—守り伝える日本のたから—」

【京都国立博物館】7/24(土)~9/12(日)

国宝 梵天坐像 平安時代(9世紀) 京都・東寺(教王護国寺)蔵 通期展示

仏像や絵巻物など、時代を越え、過去から現代へと伝えられてきた貴重な文化財。そのなかでも、歴史上・芸術上たぐいない価値を持つものが「国宝・重要文化財」に指定され、国民共通の財産として保全されています。そのルールを定めたのが、昭和25年(1950)制定の「文化財保護法」。この展覧会は、昨年(2020年)、制度制定70年と2022年文化庁の京都移転を記念し、京都市京セラ美術館で行われる予定でありながら、惜しくも開催できなかったもの。この夏に、場所・展示内容をスケールアップして開催されます。

「守り伝える日本のたから」をテーマに、全国から京都ゆかりの文化財が集結。その数なんと約120件! 見るものを圧倒するような日本の美術を展示するだけでなく、守り伝えてきた人々の力、これからの取り組みなども紹介されています。すばらしい日本のたからは、どうしたら次の世に伝えていけるのか。どうして伝えねばならないのか。作品を味わうとともに、「どうしてこの作品は今に伝えられているのか」と、立ち止まって考えてみたい展覧会です。

■日本博/紡ぐプロジェクト 特別展「京(みやこ)の国宝—守り伝える日本のたから—」

【日程】2021年7月24日(土)~9月12日(日)

前期:7月24日(土)~8月22日(日)

後期:8月24日(火)~9月12日(日)

※一部作品、上記以外に展示替あり。

9:00~17:30(入館17:00まで)※夜間開館の実施はありません。

【休館日】月曜日 ※8月9日(月・振休)は開館、10日(火)休館

【場所】京都国立博物館 詳細情報はこちら

【料金】1,600円

※事前予約優先制。日時指定観覧券はローソンチケットにて販売中。詳細は展覧会公式ホームページをご確認ください。

【問合せ】075-525-2473(テレホンサービス)

【展覧会ホームページ】https://tsumugu.yomiuri.co.jp/miyako2021/

★「そうだ 京都、行こう。」エクスプレス・カード特典協力先です。

【日程】2021年7月24日(土)~9月12日(日)

前期:7月24日(土)~8月22日(日)

後期:8月24日(火)~9月12日(日)

※一部作品、上記以外に展示替あり。

9:00~17:30(入館17:00まで)※夜間開館の実施はありません。

【休館日】月曜日 ※8月9日(月・振休)は開館、10日(火)休館

【場所】京都国立博物館 詳細情報はこちら

【料金】1,600円

※事前予約優先制。日時指定観覧券はローソンチケットにて販売中。詳細は展覧会公式ホームページをご確認ください。

【問合せ】075-525-2473(テレホンサービス)

【展覧会ホームページ】https://tsumugu.yomiuri.co.jp/miyako2021/

★「そうだ 京都、行こう。」エクスプレス・カード特典協力先です。

「工芸」は、いつ「美術」になったのでしょう?

「モダンクラフトクロニクル—京都国立近代美術館コレクションより—」

【京都国立近代美術館】開催中~8/22(日)

チケプレ

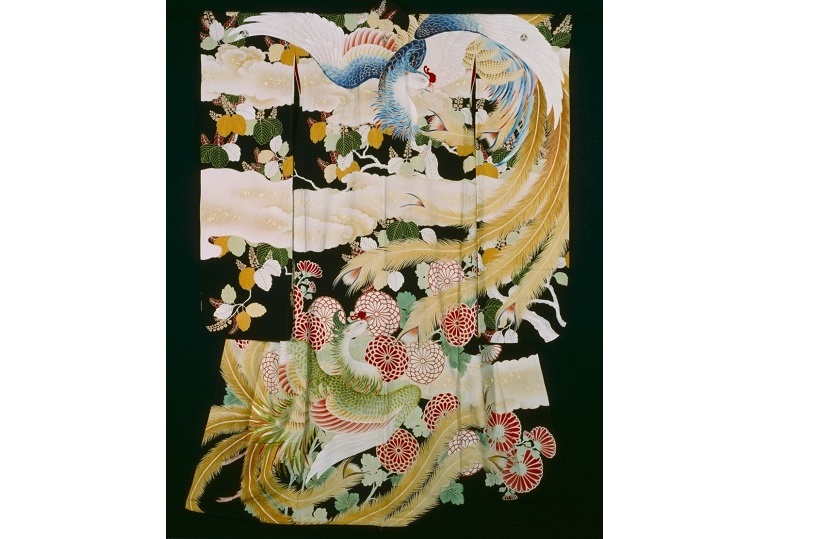

昭和38年(1963)に開館した京都国立近代美術館は、京都市京セラ美術館の向かいに位置し、ともに岡崎エリアのアート&カルチャーを代表するスポット。特に同館では「工芸」を活動の柱のひとつとされていて、工芸コレクションも国内有数を誇ります。海外の工芸作品の収集にも熱心で、京都のみならず日本の美術・工芸界にとって常に刺激的な存在であり続けてきました。

展覧会では、同館が所蔵する工芸コレクションを展示。展覧会活動を振り返るとともに、現代から過去へ、明治維新までの近代工芸の展開を、7章にわけて紹介しています。

展覧会では、同館が所蔵する工芸コレクションを展示。展覧会活動を振り返るとともに、現代から過去へ、明治維新までの近代工芸の展開を、7章にわけて紹介しています。

左:番浦省吾 《海と山と空蒔絵衝立》 1931年 /右:加藤土師萌 《萌黄金襴手菊文蓋付大飾壺》 1968年 いずれも京都国立近代美術館蔵

興味深いのは、「美」と「工芸」の歴史も展観されていること。第3章『「美術」としての工芸』では、昭和2年(1927)に国の美術制度に「工芸」が組み込まれ、工芸が美術になったことが説明されます。帝展などで工芸表現が発表されるようになるとともに、「用と美」の関係や自己表現のあり方など、新たな問題が生まれたことを作品から振り返ります。

工芸が美術となるまでには、大正末に起こった古典復興や、民芸運動・伝統工芸の創出などの流れがあり、その前段階として現在「超絶技巧」として人気をあつめる明治期の工芸作品がありました。各時代に登場した、ポイントとなる作家の作品が展示されているので、工芸への入り口としても楽しめる展覧会ではないでしょうか。

■モダンクラフトクロニクル—京都国立近代美術館コレクションより—

【日程】2021年7月9日(金)~8月22日(日)

前期:7月9日(金)~8月1日(日)

後期:8月3日(火)~8月22日(日)

9:30~17:00(金・土曜日は~20:00、入場は閉室の30分前まで)

【休館日】月曜日、8月10日(火)※8月9日(月・休)は開館

【場所】京都国立近代美術館 詳細情報はこちら

【料金】1,200円

【問合せ】075-761-4111

【展覧会ホームページ】https://www.momak.go.jp/Japanese/exhibitionArchive/2021/442.html

★「そうだ 京都、行こう。」エクスプレス・カード特典協力先です。

【日程】2021年7月9日(金)~8月22日(日)

前期:7月9日(金)~8月1日(日)

後期:8月3日(火)~8月22日(日)

9:30~17:00(金・土曜日は~20:00、入場は閉室の30分前まで)

【休館日】月曜日、8月10日(火)※8月9日(月・休)は開館

【場所】京都国立近代美術館 詳細情報はこちら

【料金】1,200円

【問合せ】075-761-4111

【展覧会ホームページ】https://www.momak.go.jp/Japanese/exhibitionArchive/2021/442.html

★「そうだ 京都、行こう。」エクスプレス・カード特典協力先です。

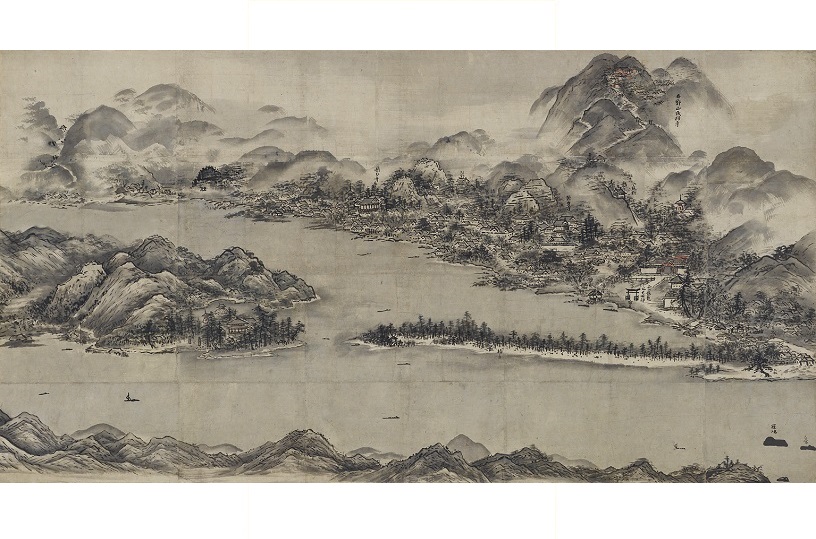

若冲作品のために設計された展示室とは?

「若冲と近世絵画」

【相国寺承天閣美術館】開催中~10/24(日)

チケプレ

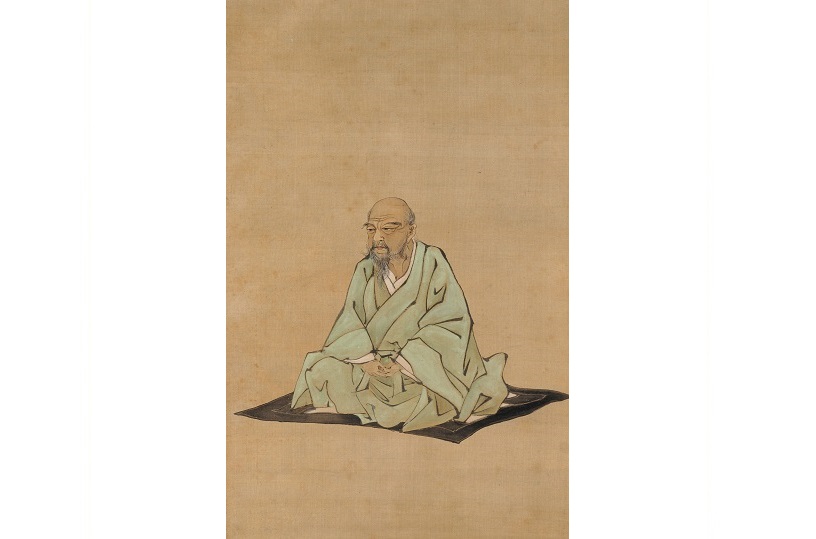

《伊藤若冲像》久保田米僊筆 一幅 絹本著色 明治時代 相国寺蔵

京都御苑のすぐ北側に位置する相国寺は、伊藤若冲にゆかり深いお寺。京の絵師や文化人を支援していた第113世住持・梅荘顕常(ばいそうけんじょう、大典禅師)が、特に目をかけていたのが若冲で、数々の作品を今に伝えることになりました。敷地内の相国寺承天閣美術館にて開催中の「若冲と近世絵画」では、若冲をはじめ、18世紀の京都で腕を振るった絵師の作品が展示されています。

《釈迦三尊像》伊藤若冲筆 三幅 絹本著色 江戸時代 明和2年(1765) 相国寺蔵

こちらの《釈迦三尊像》は、代表作《動植綵絵》とともに、若冲が相国寺へ寄進した作品。若冲50歳のときの作品で、この2作を飾ることを想定して同館の第一展示室は設計されているのだそう。とはいえ、《動植綵絵》は、明治維新後の廃仏毀釈の煽りを受け困窮した相国寺が皇室に献上。現在も宮内庁の所蔵となっています。

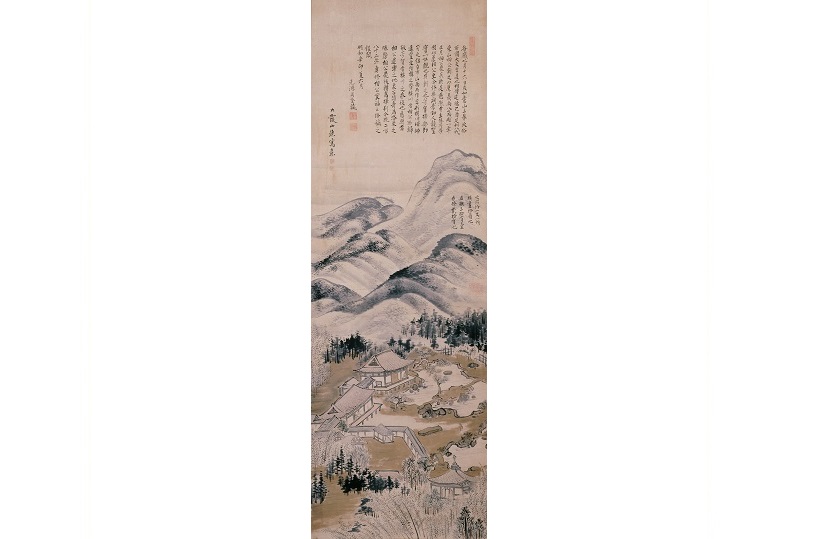

《慈照寺境内図》 維明周奎賛 池大雅筆 一幅 紙本淡彩 江戸時代 慈照寺蔵

展覧会では、天明8年(1788)の天明の大火後、大きな痛手を負った相国寺の復興に関わった、当時の絵師の作品も展示。金閣寺・銀閣寺の障壁画や、若冲と同時代の円山応挙などの作品が展示され、若冲の生きていた当時の雰囲気を感じられます。

《七難七福図巻 天災巻》 円山応挙筆 重要文化財 三巻のうち 紙本著色 江戸時代 明和5年(1768) 相国寺蔵

■「若冲と近世絵画」

【日程】2021年4月29日(木・祝)~10月24日(日)

Ⅰ期:4月29日(木・祝)~7月25日(日)

Ⅱ期:8月1日(日)~10月24日(日)

10:00~17:00(入館16:30)

【休館日】7月26日(月)~31日(土)

【場所】相国寺承天閣美術館 詳細情報はこちら

【料金】800円

【問合せ】075-241-0423

【展覧会ホームページ】https://www.shokoku-ji.jp/museum/exhibition/jakuchu/

★「そうだ 京都、行こう。」エクスプレス・カード特典協力先です。

【日程】2021年4月29日(木・祝)~10月24日(日)

Ⅰ期:4月29日(木・祝)~7月25日(日)

Ⅱ期:8月1日(日)~10月24日(日)

10:00~17:00(入館16:30)

【休館日】7月26日(月)~31日(土)

【場所】相国寺承天閣美術館 詳細情報はこちら

【料金】800円

【問合せ】075-241-0423

【展覧会ホームページ】https://www.shokoku-ji.jp/museum/exhibition/jakuchu/

★「そうだ 京都、行こう。」エクスプレス・カード特典協力先です。

■チケットプレゼントのお知らせ■

以下のチケットを抽選でプレゼントします。

①【京都市京セラ美術館】『開館1周年記念展「上村松園」』5組10名様

②【福田美術館・嵯峨嵐山文華館】「京(みやこ)のファンタジスタ ~若冲と同時代の画家たち」5組10名様

③【京都国立近代美術館】「モダンクラフトクロニクル—京都国立近代美術館コレクションより—」5組10名様

④【相国寺承天閣美術館】「若冲と近世絵画」5組10名様

郵便ハガキに、「希望の展覧会名(第2希望まで)・住所・氏名・電話番号・ホームページの感想・この夏に行きたい京都のスポットは?」 をご記入の上、下記の宛先までご応募ください。2021年7月26日(月)必着。

※当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。

※ご応募は、お一人様一回に限らせていただきます。

※お預かりした個人情報は商品の送付以外の目的では使用しません。

【宛先】 〒601-8404 京都市南区八条通堀川西入ル小寺町7-7

JR東海「そうだ 京都、行こう。」デスク 「2021年夏展覧会」チケットプレゼント係

以下のチケットを抽選でプレゼントします。

①【京都市京セラ美術館】『開館1周年記念展「上村松園」』5組10名様

②【福田美術館・嵯峨嵐山文華館】「京(みやこ)のファンタジスタ ~若冲と同時代の画家たち」5組10名様

③【京都国立近代美術館】「モダンクラフトクロニクル—京都国立近代美術館コレクションより—」5組10名様

④【相国寺承天閣美術館】「若冲と近世絵画」5組10名様

郵便ハガキに、「希望の展覧会名(第2希望まで)・住所・氏名・電話番号・ホームページの感想・この夏に行きたい京都のスポットは?」 をご記入の上、下記の宛先までご応募ください。2021年7月26日(月)必着。

※当選者の発表は発送をもってかえさせていただきます。

※ご応募は、お一人様一回に限らせていただきます。

※お預かりした個人情報は商品の送付以外の目的では使用しません。

【宛先】 〒601-8404 京都市南区八条通堀川西入ル小寺町7-7

JR東海「そうだ 京都、行こう。」デスク 「2021年夏展覧会」チケットプレゼント係

※掲載内容は2021年7月14日時点の情報です。最新情報は各掲載先へご確認ください。