新年よりスタートした大河ドラマの主人公・紫式部の邸宅址として注目を集める廬山寺(ろざんじ)。京都御所の東に位置し、節分や桔梗のお寺としても知られます。皆さまの拝観の手引きになるよう、執事長の町田亨宣さんにお話をお聞きしましたので、たっぷりと魅力をご紹介します!

開祖の元三大師って?

元三大師堂 外観

天慶年間(938~947)年、元三大師(がんざんだいし)の名で知られる比叡山第18世座主の良源上人によって創建されました。現在の場所に移ってきたのは天正元年(1573)で、創建地は船岡山の南あたり。いまも付近には廬山寺通(Google map)があり、当時が偲ばれます。

山門から入って正面に見えるのが開祖を祀る元三大師堂です。天明の大火によって消失し、現在のお堂は天保6年(1835)に建立されました。通常は非公開ですが、現在開催中の「京の冬の旅」非公開文化財特別公開で内部をじっくりと拝観できますので、どうぞお見逃しなく。

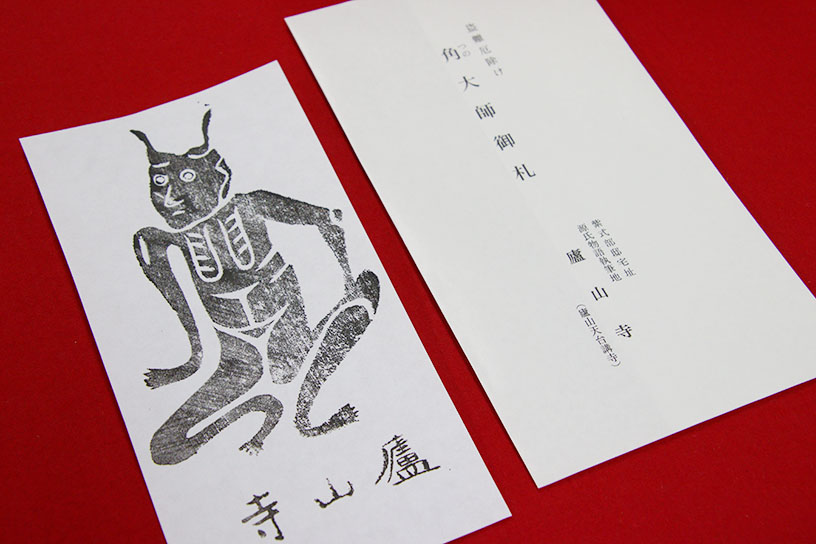

角大師護符 500円

元三大師はスーパーヒーローのごとき数々の霊験譚で知られます。そのひとつが、鬼の姿を写した護符を戸口に貼らせ、庶民を疫病から守ったというお話。恐ろしい鬼はじつは元三大師そのもの。疫病を鎮めるために、法力をもって鏡に映る己の姿を角の生えた鬼に変え、弟子に描き写させたそうです。以来、ゆかりのお寺では「角大師護符」を授与されています。

お寺の方が1枚1枚、丁寧に手刷りした「角大師護符」は授与所でお求めを。

お札は玄関やベランダなど出入口の上に貼ると良いそうです。外側でも内側でも良いですが、画鋲で穴を開けるのは厳禁。お札はそのままの姿を留めることが肝要で、傷の付かない糊やテープがおすすめです。内装を傷つけるのが憚られる場合は、小さな板に貼って、頭より高い位置に置いてください。

さらに、札を貼る方角も大事だそうです。角大師の視線が鬼門の方角、つまり北を向かないようにするのがポイント。セオリー通りに貼って、これで我が家も安心です♪

おみくじ 1回100円

元三大師にちなんで、もうひとつおすすめを。元三大師はおみくじの考案者と伝わります。拝観受付の手前におみくじが設置されていますので、ぜひお試しください。1番から100番まで、出た番号を拝観受付で伝えると、おみくじに込められた意味も説明していただけます。

「源氏庭」で紫式部に想いを馳せる

門前に建てられた石碑

紫式部の邸宅址というのは、紫式部の曽祖父である藤原兼輔の邸宅が辺り一帯に広がっていたことに起因します。兼輔は三十六歌仙のひとりで、鴨川近くの堤に屋敷を構えたため「堤中納言(つつみちゅうなごん)」と呼ばれました。屋敷はごく自然に代々受け継がれたとされ、紫式部も長きにわたって過ごしたと考えられています。

昭和40年(1965)、邸宅址と論証されたことを記念して造られたのが本堂前に広がる「源氏庭」です。平安時代のお庭を彷彿とさせる造りで、白砂は空、苔は屏風などによく描かれる通称“源氏雲”がモチーフ。本堂からは雲の流れが縦方向に見えますが、じつは1枚目の写真左奥にある黒門からの眺めが正面になっています。

かつて廬山寺は宮中の仏事を担っていたため、たびたび勅使の来訪がありました。黒門はその際にだけ使用されていましたが、明治の廃仏毀釈によって開かずの門に。お庭を造る際にその名残を伝えようと、勅使の視点を正面に設計されたそうです。よく見ると、黒門から本堂に向かうルート上には苔が植えられていません!

例年6月から9月頃まで、桔梗がお庭を彩ります。紫の花色に紫式部が偲ばれるようで、ゆっくりとしたひとときを過ごせます。近年は桔梗の咲く間だけ授与される限定御朱印も人気です。

この光景を見てびっくりされる方も多いのではないでしょうか。廬山寺は隠れた紅葉名所でもあります。一年を通して、さまざまな表情をみせてくれる素敵なお庭です。

お庭ばかり紹介してしまいましたが、本堂ではまずお参りを。ご本尊の阿弥陀三尊坐像は平安時代末から鎌倉時代の作で、国の重要文化財に指定されています。

御朱印帳 2,200円

大河ドラマにあわせ、年始より紫式部と桔梗をモチーフにした御朱印帳が新たに登場しています。凛とした横顔に紫式部の志の高さが伺えるよう。裏面には「めぐりあひて 見しやそれとも わかぬ間に 雲がくれにし 夜半の月影」という紫式部が幼友達に贈った和歌が金字で刺繍されています。町田さんによると、以前から織の御朱印帳を作りたいと考えていらっしゃったそうです。背景が淡いグラデーションになっていて、織ならではの繊細さが光ります。

もうひとつ、新しい授与品「ねがい貝合わせまもり」をご紹介します。『源氏物語』54帖の名場面を蛤に描いた寺宝の「貝合わせ」から着想を得た授与品で、貝の中には先ほどご紹介した御朱印帳と同じ紫式部のイラストが描かれています。「京の冬の旅」では「貝合わせ」も展示されていますので、ぜひご覧になってください。

一度は見たい節分会

廬山寺を代表する年中行事といえば「節分会 追儺式鬼法楽」、通称「鬼おどり」です。赤鬼、青鬼、黒鬼が大きく足をあげながら踊るように練り歩くのが特徴で、節分の護摩法要を行う僧侶を鬼が邪魔しに来ているというストーリーがあるそうです。赤鬼は“貪欲”(どんよく)、青鬼は怒りや憎しみの“瞋恚”(しんい)、黒鬼は無知を意味する“愚痴”(ぐち)を表し、僧侶が法力によって鬼を退治することで3つの貪欲を消し去ります。

追儺師(ついなし)が射る法弓や豆まきで、鬼も為す術なし。こわい鬼も退治されれば、どことなくユーモラスに見えてくるから不思議です。今年は2月3日が土曜日と日取りも抜群。京都のなかでも特に由緒のある節分会ですから、ぜひ一度は見学を。

※節分会に伴い、2月1日(木)~9日(金)は源氏庭の拝観が中止になります。「京の冬の旅」非公開文化財特別公開も休止になりますので、ご注意を。

節分といえば豆もはずせません。廬山寺で授与されている「蓬莱(ほうらい)豆」は、豆の外側を砂糖でコーティングした珍しい仕様。紅白の豆をひとつずつ食べると、なんと6年も寿命が延びるそうです。8粒入りのスティックタイプ(200円)と、鬼のお面付きの袋タイプ(500円)があります。

節分限定御朱印 1枚500円

可愛らしい鬼が描かれた節分限定の書置き御朱印もあります。毎年、少しずつデザインを変えていらっしゃるそうで、今年は鬼法楽の字を囲むように鬼がステップを踏んでいます。なくなり次第終了になりますので、お見逃しなく。

もっと深く廬山寺を知りたい方に

さて、ここからは、よりマニアックに廬山寺の見どころをご紹介します。お参りしたことがあるという方にも、新しい発見がありますように!

1.お庭のそばにある建物の正体とは

個人的に前々から気になっていたのが、本堂から見て左手にある非公開の建物。町田さんにお聞きすると、尊牌殿(そんぱいでん)というお位牌を祀るお堂だと教えていただきました。祀られているのは光格天皇と、その妃にあたる新清和院皇后です。

ゆかりは現在の本堂と尊牌殿にあたる建物を光格天皇が仙洞御所より移築したことにはじまります。廬山寺はかねてより光格天皇が生まれた閑院宮家の菩提寺でした。ところが、光格天皇の父である典仁親王が身罷られた際、本堂は天明の大火の影響で仮堂の状態。葬儀を立派に執り行うために、仙洞御所の一部を移築したそうです。

廬山寺にとって、なくてはならない大切な方が祀られていたのですね。

2.境内の近くに川があった?

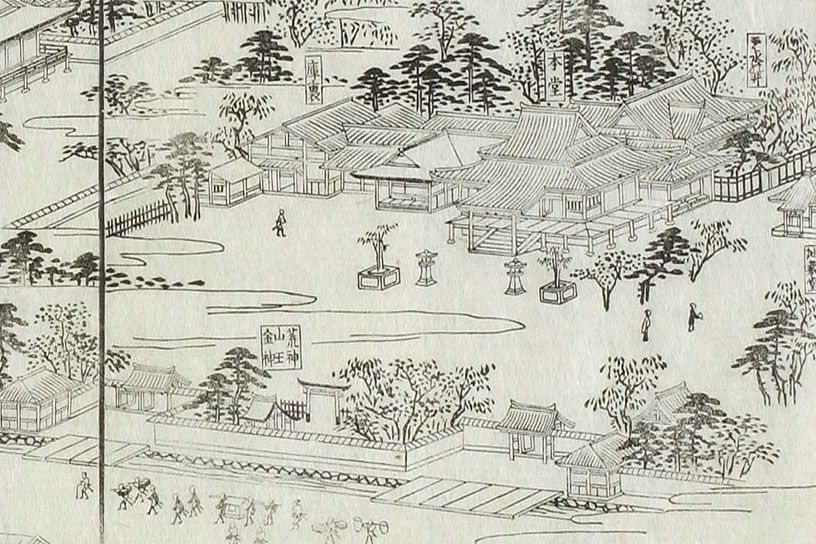

都名所図会「廬山寺」(国際日本文化研究センター所蔵)

『源氏物語』には「中川」がしばしば登場します。さきほど、紫式部の曽祖父である堤中納言の屋敷は“鴨川近くの堤”にあったと述べましたが、より正確にいうと「中川」の近くにあたるそうです。そうは言うものの「廬山寺のそばに川があったかな」と疑問がわきます。

江戸時代のガイドブック『都名所図会』を調べると、門前に川がありました! 現在は暗渠になっていますが、寺町通の下あたりを今も流れているそうです。

その名残といわれるものが境内に遺っていると教えていただきました。今まで全く気付きませんでしたが、山門を入ったところに小さな橋が架けられています。「かつては中川から水を引き入れていたのではないか」と町田さん。歴史の痕跡を見つけられると楽しいですね。

3.紫式部が仕えた彰子ゆかりの井戸

「紫式部ゆかりの史跡は隅々までチェックしたい」という方は、本堂の東側にある井戸「雲水(くもみず)の井」もご覧ください。『都名所図会』の右上隅にも紹介されている通り、古くから知られた存在で、藤原道長の娘である彰子が建立した法成寺東北院の井戸と伝わります。彰子といえば、紫式部が仕えた中宮です。

現在は枯れ井戸になっていますが、当時から井戸の深さは変わっていないといわれているそうです。階段を下りて水を汲む珍しいスタイルで、階段途中には石仏も祀られています。

4.松に受け継がれるストーリー

せっかく井戸まで来たら、手前にある松のお話も。10メートル近くある松は「澗底松(かんていまつ)」と呼ばれ、光格天皇が月と松を愛でたという逸話がお寺に伝わっています。現在の松は3代目で月見の場所からは少し移動しているそうですが、月がかかる様子は、さぞや風情があったに違いありません。

5.秀吉が築いた御土居

井戸のあるエリアからお墓を抜けた先に、豊臣秀吉が都の防衛のために築いた御土居の一部があります。町をぐるりと囲む御土居は全長約22.5キロメートルに及びましたが、今ではほとんどが失われてしまいました。廬山寺の御土居は街中にも関わらず受け継がれた貴重な史蹟です。

【拝観時間】9:00~16:00

【拝観料】500円

【電話】075-231-0355

【アクセス】市バス「府立医大病院前」バス停から徒歩約5分 Google map

※掲載内容は2024年1月29日時点の情報です。最新情報は掲載先へご確認ください。