海住山寺

京都府南部に広がる南山城(みなみやましろ)をご存知でしょうか。平城京から近く、奈良の仏教勢力からの影響を大きく受けたり、はたまた都が置かれたりしたため、貴重な文化財や史跡が多く伝わるエリアなのです。今回は奈良市と隣接する木津川市から、鮮やかな塔を有する3つの寺院をご紹介します。

浄瑠璃寺

阿弥陀堂(本堂)

最初にご紹介するのが、京都では珍しい真言律宗のお寺、浄瑠璃寺。9躯の阿弥陀如来坐像(国宝)を祀る阿弥陀堂(九体阿弥陀堂・国宝)が、お堂・仏像ともに現存する国内唯一のお寺として知られます。平安時代には、この形式のお堂の建立が流行し、京都を中心に30以上建てられたそう。長い歴史の中で、ただひとつ今に伝わるに至ったのは、京都や奈良の中心部から離れたこの地にあったからこそかもしれません。

阿弥陀如来坐像は、平成30年(2018)から令和5年(2023)にかけて保存修理を実施。期間中は、9躯を一度に拝することは叶いませんでしたが、昨年(2024)の年始ごろから、再び一堂に会した姿を目にすることが可能となりました。

諸説あるものの、浄瑠璃寺の創建は永承2年(1047)といわれます。現在は阿弥陀堂(本堂)内の九体阿弥陀を本尊としていますが、創建時の本尊であったと考えられるのが、三重塔(国宝)の中に祀られている薬師如来像(重文)。通常非公開ですが、毎月8日および春分・秋分の日、初秋の一定期間など、日を限って塔内壁画とともに拝することができます(但し、荒天時は公開中止)。

平安時代後期に作庭されたお庭にもご注目を。池を挟んで西側に立つ阿弥陀堂(本堂)が西方極楽浄土(阿弥陀如来が住まう世界)を、東側に立つ三重塔が東方浄瑠璃浄土(薬師如来が住まう世界)を表しているそう。仏教の世界観を表現する浄土式庭園の代表例で、“お庭の国宝”ともされる「国の特別名勝」(及び史跡)に指定されている非常に貴重なものなのです。自然美を感じながら、当時の人々が描いた理想の祈りの世界も感じてみましょう。

【拝観時間】9:00~17:00(12月~2月は10:00~16:00) ※本堂の拝観受付は30分前まで

【拝観料】庭園無料、本堂500円

【電話】0774-76-2390

【アクセス】JR奈良線「木津駅」乗換、関西本線「加茂駅」乗換、木津川コミュニティバス当尾線「浄瑠璃寺前」バス停から徒歩すぐ Google map

岩船寺

浄瑠璃寺とともに真言律宗の寺院である岩船寺。浄瑠璃寺からはコミュニティバスで10分ほどの距離になります。

境内に進むと、まず目に飛び込むのが、額縁のような山門の先に佇む三重塔(重文)です。室町時代に建てられたものを2000年代初頭に調査・修復し、造立当初の鮮やかな色彩が蘇りました。浄瑠璃寺の三重塔同様、内部は通常非公開ですが、4月後半から5月上旬、秋季の週末など、年に数回特別公開が行われ、極彩色の十六羅漢や五大明王の壁画を拝観することができます(但し、荒天時は公開中止)。

また例年6月上旬~7月上旬にかけては、境内で35種5,000株ほどの紫陽花が見頃に。三重塔との競演は、梅雨時季の京都を代表する光景として親しまれています。

岩船寺の歴史は古く、聖武天皇在位の天平元年(729)、行基により創建。往時には39もの堂塔が立ち並んだといいますが、承久の乱(1221)などの災禍により寺域は縮小しました。現在では、木々にすっぽりと囲まれたかのようなこぢんまりとした広さとなっていますが、神秘的で深閑とした境内は、つい長居したくなってしまう不思議な魅力に満ちています。

阿弥陀如来坐像・四天王立像(堂内の写真撮影は禁止)

本堂では数々の仏像が祀られていますが、特に注目すべきは、どっしりとした量感で3メートル近くに及ぶ本尊の阿弥陀如来坐像(重文)。宇治平等院の本尊で同等の大きさを誇る阿弥陀如来坐像(国宝)が寄木造であるのに対し、こちらはケヤキの一木造によるもの。制作年を比べると、こちらのものが100年ほど古く、天慶9年(946)の作とされます。取り囲む四天王立像なども含め、息遣いさえ聞こえてきそうな距離で拝観できるのが嬉しいポイント。本堂内では、不定期でお坊様によるお話も行われるので耳を傾けましょう。

【拝観時間】8:30~17:00(12~2月は9:00~16:00)

【拝観料】500円

【電話】0774-76-3390

【アクセス】JR奈良線「木津駅」乗換、関西本線「加茂駅」乗換、木津川コミュニティバス当尾線「岩船寺」バス停から徒歩すぐ Google map

【公式ホームページ】https://gansenji.or.jp/

【公式Instagram】https://www.instagram.com/gansenji_temple/

ちょっと寄り道 当尾の石仏巡り

浄瑠璃寺や岩船寺のある当尾地区は、かつて、世俗化した南都(奈良)仏教を厭う仏教者が移り住み修行に励んだ地。当尾(塔尾)の名は、「塔」が山の「尾根」に多く立ち並んだことに由来するともいわれます。

この地域は“石仏の里”としても有名。山間の地に寺院や修行場が設けられた影響から、岩壁や露岩を利用して造られた磨崖仏を、今も数多く目にすることができます。浄瑠璃寺から岩船寺へのルートは、山間の道を歩くものの、舗装もある程度は行き届いているのでちょっとしたハイキング感覚で巡ることが可能。2つの寺院拝観と石仏巡りを合わせて、「ちょうど1日ほど」に収まるのも魅力です。

海住山寺

最後にご紹介するのは当尾地区から少し離れ、JR「加茂駅」の北方の山腹に伽藍を構える真言宗のお寺、海住山寺(かいじゅうせんじ)です。最寄りのバス停からは徒歩で30分ほどかかる上に、上り坂の区間も多くなるため、訪れる際は注意と心の準備が必要です。ここは潔く、JR「加茂駅」からタクシーを利用するのが良いかもしれません。

創建は、天平7年(735)のこと。時の聖武天皇が東大寺大仏を造立する際に、その無事を祈願するために建てたと伝わります。しかしながら平安時代末期の保延3年(1137)、火災によって境内の大部分が灰塵に帰すことに。現在の寺観が整うのは鎌倉時代で、今に伝わる堂宇・寺宝の多くもこの頃以降のものが主となります。

本堂に祀られる本尊 木造十一面観音菩薩立像(重文)は歴史が古く、平安中期以前のもの。安置されるお厨子の目の前まで進めますので、訪れたならぜひお参りしましょう。

本堂の南側には鮮やかな五重塔(国宝)が立っていますが、違和感を覚えずにいられません… というのも、総高約17.7メートルで、驚くことに、五重塔でありながら先ほどご紹介した岩船寺の三重塔ほどの高さなのです。「屋外に建つ国宝・重文の五重塔」においては、室生寺(国宝・奈良県宇陀市)のものに次いで国内で2番目に低いものだとか。京都府に遺る6つの五重塔のうち、醍醐寺に次いで2番目に古く、非常に貴重な遺構であることが分かります。

塔内は通常非公開ですが、秋季に一定期間のみ開扉され、仏舎利を祀ったとされる厨子やその扉に描かれた天部像などを鑑賞できます。

初層に設けられた裳階

この塔の大きな特徴が、初層に附された裳階(もこし)。一般的には雨風対策が目的であるそうですが、結果としてユニークな印象を与え、まるで「六重塔」であるかのようにも見えます。

実はこの裳階は、昭和36年から38年(1961~1963)にかけての解体修理の際に“復元”されたという、意外な歴史を有します。塔の創建である建保4年(1214)から数年後に付け加えられたと考えられていますが、何らかの事情で長く姿を消していたのです。昭和の解体修理の際に、裳階の存在を窺わせる痕跡が五重塔の他の部材などから多数見つかり、復元に至りました。

天候に恵まれると、奈良を代表する春日・葛城などの山々が眺められます

さて苦労して訪れたなら、本堂の裏側に設けられた「遥拝所」に向かいましょう。“ご褒美”のような絶景が眺められます♪

正面に丘のように佇むのは、『万葉集』や『古今和歌集』、『枕草子』などにもその名が見られる鹿背山(かせやま)。その手前には、聖武天皇が遷都した恭仁京があった瓶原(みかのはら)が広がります。少し時代を遡るとこの一帯には、平城京に遷都した元明天皇の離宮もあったそう。

今となっては田園や茶畑、そして雄大な木津川など自然豊かで長閑な地域ですが、京都市街地とはまた異なる魅力と、歴史のロマンに満ちあふれる地域なのです。

【拝観時間】9:00~16:30

【拝観料】入山料200円、本堂500円(入山料込) ※文化財特別公開期間中の料金は異なります

【電話】0774-76-2256

【アクセス】JR奈良線「木津駅」乗換、関西本線「加茂駅」乗換、奈良交通バス65系統(和束町原山行き)「岡崎」バス停から徒歩約30分、JR関西本線「加茂駅」よりタクシーで約10分 Google map

【公式ホームページ】http://www.kaijyusenji.jp/

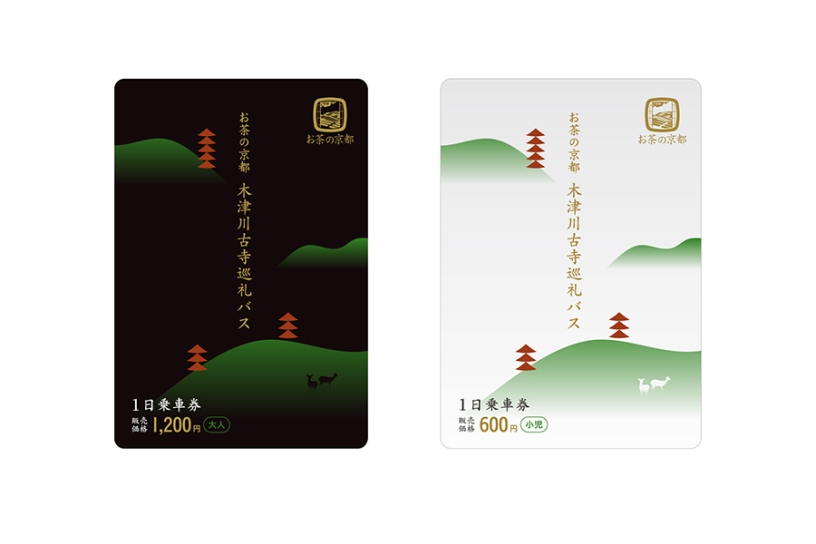

便利な1日乗車券が販売中!

ここでお得な情報をお届け! JR・近鉄奈良駅を起点に、南山城地域のお寺を巡るのに便利な「お茶の京都木津川古寺巡礼バス」が、6月29日(日)までの土曜・日曜・祝日に運行しています♪ そして嬉しいことに、木津川市コミュニティバス(当尾線)もあわせて利用できる1日乗車券も販売中。この機会をどうぞお見逃しなく!

\運行ルート・時刻表・1日乗車券の購入方法などをチェック!/

※掲載内容は2025年5月21日時点の情報です。最新情報は各掲載先へご確認ください。