泉橋寺

8月24日は地蔵菩薩の御縁日。六地蔵めぐりや地蔵盆など、8月下旬の京都では、お地蔵さまを身近に感じることができる行事が多く執り行われます。

お地蔵さまは、28種の功徳と7種のご利益を授けてくれるというスーパーヒーロー。ぜひそのご利益に預かりたいですよね。今回は、興味深いいわれや特徴を持ち、そのお姿を目の前にして手を合わせることができるお地蔵さまをご紹介します!

六道珍皇寺

ご先祖様の霊を呼び戻す「迎え鐘」を撞くお寺として、特にお盆の時季は大勢の参詣者で賑わう六道珍皇寺。平安時代の官僚 小野篁(たかむら)が冥界へと通う際に使っていたとされる井戸(通常非公開)が残るなど、ミステリアスな伝承からも注目を集めます。

「小野篁像」や篁によって彫られたとされる「閻魔大王像」でも知られますが、境内の一角に、立派な姿のお地蔵さまがいらっしゃるのをご存じでしょうか。

迎え鐘のちょうど反対側となる境内の西側に、たくさんのお地蔵さまが並んでおられます。迎え鐘や閻魔堂、そして“例の井戸”にばかり気を取られると、つい見逃しがちになってしまいそうなのでご注意を。

とりわけ目を引くのが、中央に祀られた約2.3メートルの大きさを誇るという「大石地蔵尊」です。刻んだのは、真言宗の開祖である弘法大師空海と伝わります。

大石地蔵尊

六道珍皇寺は、平安時代には葬送の地とされた鳥辺山の裾野にあたり、辺りには遺骸や髑髏がそこかしこに散在していたそう。惨状を憂いた空海が、死者の弔いと冥界での往生を願い、わずか一夜のうちにしてこの巨大なお地蔵さまを刻み出した… そんな言い伝えが残っているそうです。訪れたなら、是非こちらのお地蔵さまにも手を合わせてください。

【拝観時間】9:00~16:00

【拝観料】境内無料

【アクセス】市バス「清水道」バス停から徒歩約5分 Google map

【公式ホームページ】http://www.rokudou.jp/

泉橋寺

山門

泉橋寺は、京都府の南端域を流れる木津川(旧泉河)に泉大橋が架けられた際、行基により開創された泉橋院を前身とする浄土宗のお寺。橋の守護・管理を担っていたことから別名を「橋寺」ともいいます。気になるお地蔵さまはいずこに… と迷うこともなく、きっとすぐに見つけることができるでしょう。

山門前でひときわの存在感を放ちながらお座りになっているのが、石造りの「地蔵菩薩坐像」です。その大きさはなんと約4.58メートルにも及び、石造のお地蔵さまとしては日本一の大きさを誇るそう! あまりの大きさに、お寺へのアクセスによっては、お寺自体よりも先に見つけられると思います。

お地蔵さまの周りを見渡すと、礎石が整然と並んでいます。実は京の都で勃発した応仁の乱の戦禍は、遠く泉橋寺にまで及び、かつて存在していた五重塔などを含む壮大な伽藍の多くが焼失することに。地蔵堂もその姿を失くし、安置されていたこちらの坐像は一部を焼損。現在見られる頭部と両腕は江戸時代になって補われたものだそうです。

大きさ故にその温和な表情もはっきり確認できますが、壮絶な歴史とは裏腹に、どこかほっこりとした気分にさせてくれるお顔のように感じられます。

【拝観時間】8:30~16:00 ※本堂拝観不可(地蔵菩薩坐像は拝観自由)

【拝観料】無料

【アクセス】JR奈良線「上狛駅」から徒歩約17分 Google map

地蔵院[椿寺]

山門

北野天満宮近くに佇む地蔵院は、椿の名所としても有名なお寺。「地蔵院」だけに本尊はお地蔵さま… と思いきや、今年(2025)の「京の冬の旅」で特別公開され話題となった「五劫思惟阿弥陀如来像」(通常非公開)を本尊に祀ります。元は地蔵菩薩を本尊とする八宗兼学のお寺であったのが、寛文11年(1671)、浄土宗寺院になったのを機に、阿弥陀如来を本尊とされました。

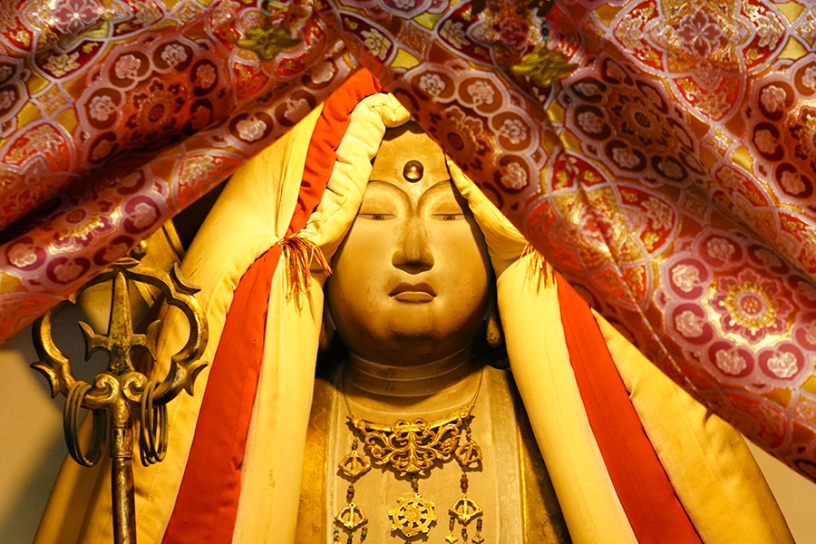

元の本尊であったお地蔵さまを祀るのが、山門を正面に進んだ地蔵堂。中を拝見すると、鮮やかに彩色された衣を身に纏い、そして特徴的な綿帽子をかぶられた姿で凛々しくお立ちになっています。こちらは神亀3年(726)の寺の開創時に、行基により造られたという長い由緒を持つ一躯であるそう。

現在では“鍬の跡”は確認できません ※特別な許可を得て撮影しています

特徴的なお姿にも惹かれますが、この御像にはある逸話が残ります。

かつて地蔵院の辺りは田んぼに囲まれた村でした。日照りが続き、水不足になると、ある男が自分の田んぼにばかり水を引き入れようとし、村人たちは困り果てました。

そこに1人のお坊さまが現れ、自分勝手な行動を改めるよう諫めましたが、男は持っていた鍬でお坊さまの頬を殴りつけてしまいます。

怪我をしたにも関わらず、何も言わずに帰ってゆく姿を不思議に思い、男が後をつけていくと、あるお堂にたどりつきました…

お坊さまに姿を変えたのは、紛れもなく地蔵院に遺るお地蔵さまであったというわけです。頬に鍬の跡がついていたことから、現在でも“鍬形(くわがた)地蔵”の名で知られていますが、なるほど、頬をじっくりと眺めてみると… 傷はありません?! というのも、傷をそのままにしておくと御像自体が劣化する恐れがあるため、平成の修復の際に、お顔を綺麗にされたのだとか。

ちなみに、かの男は改心して、水を独り占めすることをやめたそうです。

【拝観時間】9:00~16:00

【拝観料】無料

【アクセス】市バス「北野白梅町」バス停から徒歩約2分 Google map

等持院

室町幕府の初代将軍 足利尊氏が夢窓疎石(国師)を開山として創建した等持院。尊氏の墓所であることを始め、今も足利家とのつながりを強く感じられる臨済宗天龍寺派の禅宗寺院です。境内には「芙蓉池」と「心字池」を中心に据えた回遊式の庭園が広がり、秋の紅葉に加え、サツキや半夏生、侘助椿などの名所としても知られています。

霊光殿 ※霊光殿内は写真撮影禁止です

本堂からつながる霊光殿にずらりと祀られるのは、足利歴代将軍の坐像(5代義量と14代義栄の像を除く)。実際の姿に似せて造られていると言われ、例えば、享年10歳で亡くなった7代義勝は、幼い子供の容姿となっています。訪れたなら、一人一人の姿や表情もじっくりと眺めてみてください。

さて、堂内の真正面に目を移してみましょう。両脇に並ぶ歴代将軍の奥には、左右に達磨大師と夢窓疎石が、そして少々意外な気もしますが、中央にはお地蔵さまが祀られているのです。

利運地蔵菩薩立像 ※霊光殿内は撮影禁止です

幼い表情や大きさなどの造形から、可愛らしい印象さえ漂うこちらのお地蔵さまは「利運地蔵菩薩立像」。一説によると、尊氏が念持仏として、日常的に傍に置いて信仰していたものではないかとも伝わる一躯です。

\等持院は対象スポットのひとつです/

⇒「たぬき雲水くんと癒しの宝探し修行」特設サイト

実は尊氏は、熱心な地蔵信仰者として知られ、尊氏自筆とされる地蔵菩薩の絵が多く残るそう。お地蔵さまは衆生を、とりわけ子供を守る仏様としても信仰されますが、今も足利歴代将軍を見守るように祀られる利運地蔵の姿から、尊氏が足利家やその子孫の無事・繁栄を願っていたかのようにも感じられます。

【参拝時間】9:00~16:30(受付終了16:00)

【参拝料】600円

【アクセス】市バス「立命館大学前」バス停から徒歩約10分 Google map

【公式ホームページ】https://toujiin.jp/

【公式Instagram】https://www.instagram.com/toujiin_kyoto/

\等持院は対象スポットのひとつです/

⇒「たぬき雲水くんと癒しの宝探し修行」特設サイト

壬生寺

表門

最後にご紹介するのは、京都では珍しい律宗の寺院 壬生寺です。なんといっても新選組とのゆかりで全国的に有名ですが、ご本尊に延命地蔵菩薩像(重文・通常非公開)を祀り、平安時代には白河天皇から「地蔵院」の寺号を賜ったことからも、篤い地蔵信仰の一端をうかがい知れます。

境内に目を移すと、やはりお地蔵さまがたくさん。特にいわれがある二躯をご紹介しましょう。

まずは本堂前の六角堂に祀られる「水掛地蔵」。その名のごとく、水を掛けながら祈ると願い事が一つ叶うといいます。そのことから「一言地蔵」とも。慶安2年(1649)に造られたため、新選組隊士の面々も手を合わせたかもしれません。

そして阿弥陀堂の右側でひっそりとお立ちなのが「夜なき地蔵」です。夜になるとお地蔵さまが涙を流し… ということではなく、病気平癒に加え、子供の夜泣きを止めてくれるという子育ての強い味方なのです。

壬生寺を訪れると、本堂南側の「千体仏塔」に自ずと目を引かれます。ここに祀られるのは、明治時代に京都市の区画整備の際に集められたもの。室町時代以降の地蔵菩薩や阿弥陀如来像が、文字通り1,000躯並べられているそうです。双眼鏡などを使ってお顔や造形を眺めるのも楽しいですよ。

さらにもう一つの石仏群を訪ねて本堂の北側へ…

千体仏塔と比較するならややこぢんまりとはしていますが、本堂と寺務所の間の一角にも、多数のお地蔵さまが祀られています。実は“あること”でとても重宝がられているのです…

京都では、毎年8月24日、またはそれに近い週末に、多くの町内で住民が寄り合って地蔵盆が行われます。地域に祀られるお地蔵さまを供養するとともに、ビンゴ大会や福引など様々な催しが行われ、規模によっては道路が通行止めになることも。

しかし新興住宅地や、何らかの都合でお地蔵さまが失われてしまった町もあります。壬生寺では、そういった町や地域にお地蔵さまの“貸し出し(出開帳)”をされているのです。ここに祀られているのは、悩める街をお救いになる、まさに救世主。往時に比べると件数は減っているようですが、今年もまた、ここから京都の市中へお地蔵さまが出向かれるそうです。

【拝観時間】境内8:30~17:00、壬生塚・歴史資料室9:00~16:00

【拝観料】境内無料、壬生塚・歴史資料室300円

【アクセス】市バス「壬生寺道」バス停から徒歩約5分 Google map

【公式ホームページ】https://www.mibudera.com/

【公式Facebook】https://www.facebook.com/mibudera

【公式Instagram】https://www.instagram.com/mibudera/

※掲載内容は2025年8月20日時点の情報です。最新情報は各掲載先へご確認ください。